ARCHIVÉ - Conseil national de recherches Canada

Cette page a été archivée.

Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

2006-2007

Rapport sur le rendement

Conseil national de recherches Canada

L'honorable Jim Prentice

ministre de l�Industrie

Table des mati�res

Acronymes et abr�viationsSection I – Survol

- Message du ministre

- D�claration de la direction

- Activit�s du Conseil national de recherches Canada (CNRC) (Sommaire)

- Rendement global du CNRC en 2006-2007

- Priorit� no 1 : Recherche-d�veloppement au Canada : �conomie, environnement,

sant� et s�curit� - Priorit� no 2 : Soutien technologique et industriel : servir de catalyseur � l’innovation industrielle et � la croissance

- Priorit� no 3 : D�veloppement de grappes technologiques viables capables de cr�er

de la richesse et du capital social - Priorit� no 4 : Administration du programme de mani�re � assurer la viabilit�

de l’organisation

Acronymes et abr�viations

|

ALMA |

Grand r�seau d'astronomie millim�trique d'Atacama |

|

APECA |

Agence de promotion �conomique du Canada atlantique |

|

BVG |

Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada |

|

CBRN |

Chimique, biologique, radiologique ou nucl�aire |

|

CCFDP-CNRC |

Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques |

|

CCRS |

Centre canadien de rayonnement synchrotron |

|

CERN |

Organisation europ�enne pour la recherche nucl�aire |

|

CETO |

Centre des entreprises de technologies oc�aniques |

|

cGMP |

Bonnes pratiques de fabrication actuelles |

|

CHC-CNRC |

Centre d'hydraulique canadien du CNRC |

|

CIC |

Centre d'information du CNRC |

|

CNRC |

Conseil national de recherches Canada |

|

CRID-CNRC |

Centre de recherche sur les infrastructures durables du CNRC |

|

CRSNG |

Conseil de recherches en sciences naturelles et en g�nie du Canada |

|

CRTL |

Centre de recherche en technologies langagi�res |

|

CTA-CNRC |

Centre des technologies de l'aluminium |

|

CTFA-CNRC |

Centre des technologies de fabrication en a�rospatiale |

|

CTTS-CNRC |

Centre de technologie des transports de surface |

|

DC-CNRC |

Direction de la commercialisation |

|

ETP |

�quivalent temps plein |

|

GRH |

Gestion des ressources humaines |

|

IBD-CNRC |

Institut du biodiagnostic du CNRC |

|

IBM-CNRC |

Institut des biosciences marines du CNRC |

|

IBP-CNRC |

Institut de biotechnologie des plantes du CNRC |

|

ICIST-CNRC |

Institut canadien de l'information scientifique et technique du CNRC |

|

IENM-CNRC |

Institut des �talons nationaux de mesure du CNRC |

|

IGS-CNRC |

Initiative en g�nomique et en sant� du CNRC |

|

IHA-CNRC |

Institut Herzberg d'astrophysique du CNRC |

|

IIPC-CNRC |

Institut d'innovation en piles � combustible du CNRC |

|

IMI-CNRC |

Institut des mat�riaux industriels du CNRC |

|

INM |

Institut national de m�trologie |

|

INN |

Institut national de nanotechnologie |

|

IPI |

Installation de partenariat industriel |

|

IRA-CNRC |

Institut de recherche a�rospatiale du CNRC |

|

IRB-CNRC |

Institut de recherche en biotechnologie du CNRC |

|

IRC-CNRC |

Institut de recherche en construction du CNRC |

|

IRTC |

Initiative de recherche et de technologie chimique, biologique, radiologique et nucl�aire |

|

ISB-CNRC |

Institut des sciences biologiques du CNRC |

|

ISM-CNRC |

Institut des sciences des microstructures du CNRC |

|

ISNS-CNRC |

Institut des sciences nutritionnelles et de la sant� du CNRC |

|

ISSM-CNRC |

Institut Steacie des sciences mol�culaires du CNRC |

|

ITFI-CNRC |

Institut des technologies de fabrication int�gr�e du CNRC |

|

ITI-CNRC |

Institut de technologie de l'information du CNRC |

|

ITO-CNRC |

Institut des technologies oc�aniques du CNRC |

|

ITPCE-CNRC |

Institut de technologie des proc�d�s chimiques et de l'environnement du CNRC |

|

LTG-CNRC |

Laboratoire des turbines � gaz du CNRC |

|

MDN |

Minist�re de la D�fense nationale |

|

ME |

Moyenne entreprise |

|

OCDE |

Organisation de coop�ration et de d�veloppement �conomiques |

|

PARI-CNRC |

Programme d'aide � la recherche industrielle du CNRC |

|

SOFC |

Piles � combustible � oxyde solide |

|

PI |

Propri�t� intellectuelle |

|

PICA |

Partenariat pour l'investissement au Canada atlantique |

|

PLT |

Plan � long terme pour l'astronomie et l'astrophysique au Canada |

|

PME |

Petites et moyennes entreprises |

|

PPCH |

Programme de piles � combustible et d'hydrog�ne |

|

R-D |

Recherche-d�veloppement |

|

RDDC |

Recherche et d�veloppement pour la d�fense du Canada |

|

SCT |

Secr�tariat du Conseil du Tr�sor |

|

S-T |

Science et technologie |

|

STM |

Scientifique, technique et m�dicale |

|

TCFH |

T�lescope Canada-France-Hawaii |

|

TJCM |

T�lescope James Clerk Maxwell |

|

TRIUMF |

Tri-University Meson Facility |

|

VTC |

Veille technologique concurrentielle |

Section I: Survol

Message du ministre

|

Je suis heureux de vous pr�senter le Rapport sur le rendement du Conseil national de recherches du Canada pour 2006-2007.

Mon but � titre de ministre de l’Industrie et l’une des principales priorit�s du nouveau gouvernement du Canada consistent � maintenir la vitalit� du contexte �conomique au pays pour favoriser ainsi la prosp�rit� des Canadiens au sein de l’�conomie mondiale. Nous sommes t�moins d’importants changements sur le march� mondial. Les nouveaux accords commerciaux, les perc�es technologiques et l’�mergence de pays en d�veloppement font tous partie de la r�alit� des affaires d’aujourd’hui. Le Canada doit rester � la hauteur.

Mon mandat consiste en partie � aider les Canadiens � �tre plus productifs et concurrentiels. Nous voulons que nos industries poursuivent leur essor et que l’ensemble de la population canadienne continue de b�n�ficier d’un niveau de vie parmi les plus �lev�s du monde.

� cette fin, le gouvernement s’est engag� � maintenir l’�quit�, l’efficacit� et la comp�titivit� du march� — un march� qui stimule les investissements, ouvre la voie � une productivit� accrue et favorise l’innovation. Nous misons davantage sur les forces du march� et ne faisons appel � la r�glementation qu’en cas de n�cessit� absolue. Nos politiques ont permis de tirer des activit�s de recherche de nouveaux produits et de nouvelles fa�ons de faire des affaires. En outre, nous mettons tout en œuvre pour sensibiliser l’industrie canadienne aux pratiques favorisant un d�veloppement durable, en mettant l’accent sur leurs retomb�es sociales, environnementales et �conomiques.

Au cours du dernier exercice, le Minist�re et le portefeuille de l’Industrie ont r�alis� de nets progr�s dans plus d’un domaine, notamment les t�l�communications, les sciences et la recherche appliqu�e, le secteur manufacturier, la petite entreprise, la protection des consommateurs, les brevets et le droit d’auteur, le tourisme et le d�veloppement �conomique.

Industrie Canada et 10 autres organismes, soci�t�s d’�tat et organes quasi judiciaires forment le portefeuille de l’Industrie. Ensemble, ces organismes contribuent � assurer le d�veloppement industriel, scientifique et �conomique du Canada et � maintenir sa comp�titivit� sur le march� mondial.

Nous avons beaucoup accompli au cours de l’exercice. � l’aide d’Avantage Canada — le plan �conomique � long terme du gouvernement — qui nous a servi de guide, nous avons fait de grands pas en vue d’atteindre bon nombre de nos objectifs les plus importants. Nous continuerons de mettre l’accent sur ces objectifs en vue de cr�er les conditions propices � une �conomie forte — des conditions auxquelles s’attendent les Canadiens et qu’ils m�ritent bien.

Le ministre de l’Industrie,

Jim Prentice

D�claration de la direction

|

Je soumets, aux fins de d�p�t au Parlement, le Rapport minist�riel sur le rendement (RMR) de 2006‑2007 du Conseil national de recherches Canada. Le pr�sent document a �t� pr�par� conform�ment aux principes de pr�sentation des rapports �nonc�s dans le Guide de pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses 2006-2007 : Rapports sur les plans et les priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement :

Le pr�sident, |

Activit�s du Conseil national de recherches Canada (CNRC) (Sommaire)

Raison d'�tre

Le CNRC est la principale ressource de l'administration publique f�d�rale dans le secteur de la science et de la technologie (S-T). Voici les principaux volets de son action :

- am�liorer le bien-�tre social et �conomique des Canadiens;

- offrir un soutien technologique et industriel de nature � favoriser l'innovation et la croissance industrielles; et

- faire preuve d'excellence et de leadership en recherche-d�veloppement (R-D).

Retomb�es des activit�s du CNRC pour les Canadiens

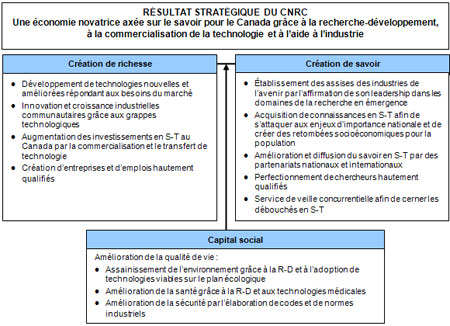

Le CNRC s'efforce d'obtenir le r�sultat strat�gique vis� en cr�ant de la richesse, du savoir et du capital social pour les Canadiens.

Figure 1-1 : Retomb�es des activit�s du CNRC pour les Canadiens

Priorit�s du CNRC pour 2006-2007 : Activit�s et gestion – Rendement obtenu

Tableau 1-1 : Ressources du CNRC en 2006-2007

| Ressources financi�res (en millions de dollars) | ||

|

Pr�vues |

Autorisations totales |

R�elles |

|

714,1 |

844,7 |

742,1 |

|

Ressources humaines (�quivalent temps plein – ETP) |

||

|

Pr�vues |

R�elles |

Diff�rence |

|

4 033 |

4 191 |

158 |

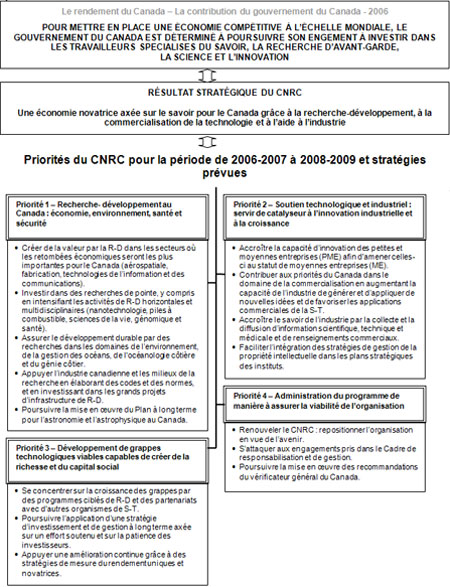

La figure 1-2 met en �vidence les plans et priorit�s �tablis pour la p�riode de 2006-2007 � 2008 2009 (tels que d�finis dans le Rapport sur les plans et priorit�s (RPP) de 2006-2007 du CNRC).

Figure 1-2 : Cadre strat�gique des plans et priorit�s du CNRC

Tableau 1-2 : Priorit�s du CNRC pour 2006-2007 : activit�s et gestion

|

R�sultat strat�gique du CNRC Une �conomie novatrice ax�e sur le savoir pour le Canada gr�ce � la recherche-d�veloppement, � la commercialisation de la technologie et � l'aide � l'industrie |

Rendement obtenu* |

2006-2007 |

||

|

Priorit�s et type |

Activit� de programme et r�sultats pr�vus |

D�penses pr�vues |

D�penses r�elles |

|

|

Priorit� no 1 |

Activit� de programme : Recherche- d�veloppement |

Atteint |

390,66 |

380,8 |

|

R�sultats pr�vus :

|

||||

|

Priorit� no 2 Genre : continu |

Activit� de programme : Soutien technologique et industriel |

Atteint |

179,22 |

182,2 |

|

R�sultats pr�vus :

|

||||

|

Priorit� no 3 Genre : d�j� engag� |

Activit� de programme : Recherche-d�veloppement et Soutien technologique et industriel |

Atteint |

75,89 |

75,.2 |

|

R�sultats pr�vus :

|

||||

|

Priorit� no 4 Genre : continu |

Activit� de programme : |

Atteint |

68,28 |

103,9 |

|

R�sultats pr�vus :

|

||||

* Il convient de souligner que les r�sultats pr�vus d�finis dans le RPP de 2005-2006 s'appliquent � une p�riode de trois ans, ce qui explique que tous les r�sultats indiqu�s n'aient pas �t� atteints au cours de l'exercice financier 2005-2006; n�anmoins, on consid�re que dans l'ensemble, l'objectif de la priorit� est atteint.

** La contribution des activit�s de programme � cette priorit� est activement appuy�e par les directions centrales du CNRC qui veillent � l'�laboration des politiques, formulent des conseils et offrent un soutien � la haute direction dans la coordination et la direction des activit�s du CNRC et de son conseil d'administration. Les directions centrales ont aussi d'autres sp�cialit�s :

finances, gestion de l'information, ressources humaines, services administratifs et gestion immobili�re, et services corporatifs.

Contexte de fonctionnement du CNRC

Attributs uniques du CNRC

- Le CNRC dispose d'une infrastructure nationale de S-T qui lui donne les moyens d'accro�tre la capacit� d'innovation du Canada dans les domaines de recherche actuels et en �mergence, de constituer des r�seaux de chercheurs et d'entreprises, de former du personnel hautement qualifi�, de cr�er des entreprises et des emplois ax�s sur la technologie, de transf�rer son savoir et ses technologies aux entreprises canadiennes.

- Le CNRC cr�e de la valeur au Canada en misant sur ses principaux atouts, en l'occurrence ses quelque 4 000 employ�s talentueux et d�vou�s, ses 19 instituts de recherche, ses 15 installations de partenariat industriel, le Programme d'aide � la recherche industrielle (PARI-CNRC), l'Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST-CNRC) et deux centres de technologie.

- Le CNRC poss�de les outils n�cessaires pour aider les entreprises � faire sortir les d�couvertes des laboratoires en participant au d�veloppement et � la construction de prototypes et � la commercialisation de produits sur les march�s mondiaux.

- Le CNRC peut axer la recherche sur des objectifs pr�cis, � court et � long termes.

- Le CNRC peut r�unir des �quipes de chercheurs multidisciplinaires capables de s'attaquer � des questions d'importance nationale.

- Le CNRC poss�de la capacit� de lancer des programmes nationaux et de les offrir dans toutes les r�gions du pays.

Infrastructure nationale de S-T

Le CNRC offre un programme national de S-T en s'appuyant sur ses laboratoires, ses centres et ses installations r�partis dans des collectivit�s partout au Canada (www.nrc-cnrc.gc.ca/contactIBP_f.html).

Propri�t�, gestion et entretien des immobilisations

Assumant l'enti�re responsabilit� de ses activit�s techniques, tr�s sp�cialis�es et complexes, le CNRC assure la gestion d'un parc immobilier de 175 �difices dont la superficie totale atteint environ 517 406 m�tres carr�s.

Financement

Le CNRC obtient son financement sous la forme de cr�dits parlementaires. En contrepartie des services techniques rendus � des entreprises et � d'autres organisations, il per�oit des sommes correspondant � ses co�ts et les r�investit dans le fonctionnement et l'entretien de ses �quipements et installations.

Contexte

Facteurs internes

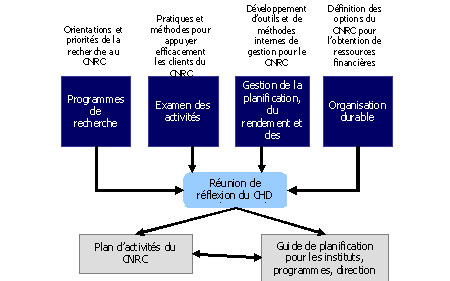

Nouvelle orientation strat�gique du CNRC : �tablissement d'une carte routi�re pour garantir la p�rennit� de l'organisation

L'exercice 2006-2007 a d�but� avec la publication officielle de la nouvelle strat�gie du CNRC, La Science � l'œuvre pour le Canada, � l'intention des employ�s et des principaux intervenants de l'organisation. Peu apr�s, le CNRC a lanc� la mise en œuvre de quatre initiatives importantes, avec le concours d'�quipes transorganisationelles poss�dant les comp�tences

requises :

- Programmes de recherche

- Examen des activit�s

- Gestion de la planification, du rendement et des ressources (GPRR)

- Organisation viable

Tel qu'illustr� ci-dessous, � l'automne 2006, les �quipes de mise en œuvre ont formul� et pr�sent� au Comit� de la haute direction (CHD) des recommandations dans le cadre de l'exercice annuel de fixation des priorit�s du CNRC. Les d�cisions prises par le CHD ont servi de trame de fond au plan d'activit�s inaugural du CNRC, dont une �bauche avait d�j� �t� pr�par�e pour la fin de l'exercice 2006‑2007. La version finale de ce plan devrait �tre en place au d�but de 2007-2008.

Figure 1-3 : Processus de mise en œuvre de la strat�gie du CNRC

Voici un r�sum� des principales recommandations des �quipes de mise en œuvre, qui ont �t� approuv�es par le CHD :

Programmes de recherche

Le CNRC concentrera ses efforts de R-D dans neuf secteurs cl�s : a�rospatiale, agriculture, automobile, construction, fabrication, instruments �lectroniques, mat�riaux et biopharmaceutique, produits chimiques, et technologies de l'information et des communications. Cette liste a �t� �tablie � la suite d'une importante analyse quantitative et qualitative et de consultations

tenues tout au long de 2006-2007 aupr�s des parties int�ress�es internes et externes. Chaque vice-pr�sident, Recherche du CNRC assumera la responsabilit� d'un ou plusieurs secteurs. � partir de 2007-2008, des directeurs g�n�raux (DG) seront d�sign�s pour diriger l'�laboration des plans et des objectifs dans chaque secteur.

En outre, le CNRC collaborera �troitement avec d'autres minist�res f�d�raux, des entreprises et des universit�s afin de s'attaquer aux priorit�s nationales dans le domaine de la sant� et du mieux-�tre, de l'�nergie durable et de l'environnement. � titre de premi�re initiative majeure dans le cadre de la nouvelle strat�gie, le CNRC s'est engag�, en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, � mettre en place un programme national des bioproduits qui r�pondra aux deux derni�res priorit�s nationales mentionn�es. La responsabilit� globale de ce programme a �t� confi�e � un vice-pr�sident, un directeur g�n�ral a �t� plac� � la t�te du projet et un groupe de travail a �t� affect� � son d�veloppement. Le lancement du Programme national des bioproduits devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2008-2009.

Le CNRC a aussi cern� la possibilit� de s'appuyer sur un programme transorganisationnel existant pour lancer un deuxi�me programme national dans le domaine des piles � combustible et de l'hydrog�ne. Le lancement officiel de cet autre programme est pr�vu pour 2009-2010, mais le travail de planification commencera en fait en 2007-2008.

Examen des activit�s

La strat�gie du CNRC pr�voit des activit�s accrues de sensibilisation et une collaboration plus �troite avec les clients et principaux intervenants du syst�me d'innovation. Il a donc �t� d�cid� de mettre en œuvre un examen des activit�s afin de mieux d�finir les m�thodes et les pratiques du CNRC (� l'�gard des clients, collaborateurs et autres tiers) et de recommander des

changements qui concr�tiseront le virage du CNRC vers une strat�gie ax�e sur le client.

Dans la foul�e de cette initiative, le CNRC s'est engag� � faire en sorte que ses instituts, directions et programmes misent davantage sur les relations avec les clients afin de maximiser la valeur que l'organisme est en mesure de leur offrir. Il a donc �t� d�cid� de faire une priorit� de la mise en place d'un syst�me informatis� de gestion des relations avec la client�le, et le CNRC a r�serv� les ressources financi�res et non financi�res requises � cette fin.

Le CNRC formera �galement mieux les employ�s qui interagissent directement avec la client�le, augmentera ses capacit�s de commercialisation et reverra certaines de ses m�thodes internes, comme le processus d'examen et d'approbation des contrats. En collaboration avec d'autres �l�ments de l'organisation, le vice-pr�sident, Soutien technologique et industriel, pr�sentera � la fin de 2006-2007 une analyse de rentabilisation qui �tablira les ressources n�cessaires pour mettre en œuvre ces recommandations.

Gestion de la planification, du rendement et des ressources (GPRR)

L'initiative de GPRR insiste sur l'�tablissement et l'am�lioration des pratiques de gestion au CNRC. Voici quelques-unes des r�alisations dans le cadre de cette initiative mise en œuvre en 2006‑2007 :

a) �tablissement d'un nouveau processus de planification des activit�s applicable � l'ensemble de l'organisation. Ce processus a �t� �labor� et mis � l'essai en 2006-2007. Il int�gre la planification strat�gique et op�rationnelle, la mesure du rendement, la gestion des risques et la gestion des ressources (financi�res, humaines et mat�rielles). Tous les instituts, directions et programmes du CNRC devront � l'avenir se doter d'un plan d'activit�s triennal � horizon mobile.

b) �tablissement d'un nouveau cadre de gestion du rendement � l'appui de la strat�gie du CNRC. Le d�veloppement d'un cadre de gestion du rendement fond� sur le tableau de bord prospectif a d�but� en 2006-2007. � la fin de l'exercice financier, on disposait d'une �bauche proposant de nouveaux indicateurs de rendement. De nouvelles consultations sont pr�vues en 2007-2008, puis on parach�vera le cadre et on le mettra en œuvre int�gralement dans l'ensemble du CNRC.

c) Cr�ation d'une nouvelle architecture d'activit�s de programme (AAP) pour le CNRC. Au quatri�me trimestre de 2006-2007, le CHD a approuv� la nouvelle AAP du CNRC. Celle-ci servira de base � toutes les activit�s de planification � l'avenir. L'AAP sera examin�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor (SCT) en 2007-2008. Une analyse de rentabilisation fixant tous les d�tails des exigences li�es � la mise en œuvre devrait �tre d�pos�e au premier trimestre de 2007-2008.

Organisation durable

L'initiative de mise en œuvre du concept d'organisation durable visait � d�finir les options qui s'offrent au CNRC afin d'assurer sa viabilit� financi�re � long terme. L'�quipe du projet a formul� un certain nombre de recommandations initiales qui ont �t� pr�sent�es au CHD et auxquelles on a mis la derni�re main avant la fin de l'exercice. Plus pr�cis�ment, le

CNRC :

- concentrera les priorit�s de R-D de l'organisation dans des domaines pr�cis : secteurs cl�s, priorit�s nationales, innovations r�gionales et communautaires (y compris les grappes technologiques) et domaines relevant de son mandat national;

- dressera la liste des gains d'efficacit� op�rationnels possibles � l'interne;

- collaborera davantage avec des tiers;

- r�pertoriera les domaines ou des investissements et du financement seront n�cessaires.

Facteurs externes

Conjoncture �conomique – L'�conomie canadienne est demeur�e vigoureuse en 2006, le PIB r�el affichant un taux de croissance de 2,7 %, un l�ger ralentissement par rapport au taux de 2,9 % enregistr� l'ann�e pr�c�dente1.

En 2006, le march� de l'emploi est demeur� dynamique au Canada, le nombre d'emplois cr��s se chiffrant � 314 600, soit une augmentation de 1,9 % – un taux sup�rieur � cellui de chacune des deux ann�es pr�c�dentes. La majorit� de ces nouveaux emplois sont aussi des emplois � temps plein (2,3 %), les emplois � temps partiel ne repr�sentant que 0,4 % de l'augmentation. Le taux de ch�mage au Canada a atteint un plancher historique, se situant en moyenne � 6,3 % en 2006, en baisse par rapport � 6,8 % en 2005. Le taux de ch�mage a termin� l'ann�e � 6,1 % en d�cembre 20062.

Le dollar canadien s'est appr�ci� de 6,8 % par rapport au dollar am�ricain en 2006 et de 6,0 % et 5,6 % par rapport � l'euro et � la livre sterling respectivement. Cette appr�ciation s'explique en partie par la pouss�e des prix des produits de base. Malgr� l'appr�ciation du huard, les exportations canadiennes de marchandises ont augment� l�g�rement en 2006 (1,2 %)3.

Les d�penses personnelles des consommateurs (produits et services) ont progress� de 4,1 % en 2006, la plus forte augmentation depuis 1997. Cette vigueur des d�penses des particuliers n'est pas �tonnante puisque le revenu des travailleurs et les b�n�fices des entreprises ont tous deux augment� d'environ 6 %4.

Atteignant la valeur de 598 millions de dollars au premier trimestre de 2007, les investissements en capital de risque �taient en tr�s nette croissance partout au Canada, tant sur une base annuelle que sur une base trimestrielle. L'augmentation a �t� de 62 % par rapport aux 370 millions de dollars investis au cours du premier trimestre de 2006 et de 16 % par rapport aux 517 millions de dollars investis au cours du trimestre pr�c�dent (quatri�me trimestre de 2006). C'est en Ontario que la croissance des investissements en capital de risque a �t� la plus forte : 302 millions de dollars y ont �t� investis, soit plus du double des 149 millions de dollars investis au premier trimestre de 20065.

Les investissements en biopharmaceutique et dans les autres sciences de la vie ont aussi augment� au premier trimestre de 2007, 25 entreprises recevant 206 millions de dollars en nouveau capital de risque (en hausse de 44 % par rapport aux 143 millions du premier trimestre de 2006). Les investissements en capital de risque dans les technologies environnementales � propres � ont �galement affich� une forte croissance durant le trimestre, 35 millions de dollars ayant �t� investis dans neuf entreprises, comparativement � 15 millions de dollars investis dans sept transactions au cours du premier trimestre de 20066.

Lien avec les r�sultats strat�giques du gouvernement du Canada – Au fil de son histoire, le CNRC a accumul� des d�couvertes scientifiques qui ont contribu�, et contribuent encore, au bien-�tre de l'ensemble de la population canadienne, de l'industrie du pays et d'autres personnes et industries partout dans le monde. Les efforts du CNRC sont venus appuyer deux grands r�sultats strat�giques du gouvernement du Canada d�crites ci‑dessous :

- Une �conomie novatrice ax�e sur le savoir : L'am�lioration des conditions de vie de tous les Canadiens est la priorit� la plus �lev�e du gouvernement f�d�ral7, qui s'efforce de rehausser le niveau de vie et la qualit� de vie de ses citoyens. Le d�ploiement d'efforts productifs en science et en technologie, en �ducation et en commercialisation est essentiel � l'atteinte de cet objectif. Le CNRC appuie l'av�nement d'une �conomie novatrice et ax�e sur le savoir du Canada en mettant l'accent sur l'excellence et le leadership en R-D; la croissance des grappes technologiques; la valeur ajout�e cr��e au Canada par transferts de connaissances; et le perfectionnement des employ�s exceptionnels par l'�ducation et la formation.

- Un monde plus s�r gr�ce � la coop�ration internationale : Le Canada cherche � jouer un r�le majeur dans l'att�nuation des difficult�s mondiales dans le domaine de l'�conomie, de la sant�, de l'environnement et de la s�curit�. Gr�ce � ses recherches en g�nomique et en sant� et sur les technologies propices au d�veloppement durable et � l'environnement, ainsi que par l'attention qu'il accorde aux projets de recherche conjoints internationaux et � l'aide � la recherche internationale, le CNRC contribue au d�veloppement d'une �conomie prosp�re qui est � l'avantage des Canadiens et du monde entier.

1 Le commerce international du Canada : Le point sur le commerce et l'investissement – 2007, 7 juin 2007, http://www.dfait-maeci.gc.ca/eet/pdf/07-1989-DFAIT-fr.pdf

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Canada's Venture Capital Industry in Q1 2007, Thomson Financial. 2007, http://www.canadavc.com/files/Q12007OverviewFrench.pdf.

6 Ibid.

7 Discours du budget (mai 2006), honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, www.fin.gc.ca/budget06/pdf/speechf.pdf.

Section II : Analyse des activit�s de programme

La pr�sente section donne un aper�u des activit�s de programme du CNRC (fond�es sur l'Architecture d'activit�s de programme �tablie en 2004) et de la mani�re dont elles ont contribu� � l'atteinte des quatre priorit�s de l'organisation (�tablies dans le RPP de 2006-2007) et � l'obtention du r�sultat strat�gique recherch� par le CNRC : une �conomie novatrice ax�e sur le savoir pour le Canada gr�ce � la recherche-d�veloppement, � la commercialisation de la technologie et � l'aide � l'industrie.

Aper�u des activit�s de programme

Les activit�s de programme du CNRC se r�partissent en deux grands secteurs d'activit� (Recherche-d�veloppement et Soutien technologique et industriel). Le CNRC atteint ainsi un �quilibre entre ses activit�s de R-D et l'offre de services de soutien technique et � l'innovation tant � l'industrie qu'au public.

Tableau 2-1 : Profil des activit�s de programme

Programmes du CNRC

En 2006-2007, outre ses activit�s particuli�res de Recherche-d�veloppement et de Soutien technologique et industriel, le CNRC a concentr� ses efforts dans des programmes qui appuient les grandes priorit�s du Canada. Nombre de ces programmes sont des initiatives multidisciplinaires et transorganisationnelles auxquelles participent un certain nombre d'entit�s du CNRC (instituts de recherche, laboratoires, centres, installations, programmes et services). Ces programmes conjoints contribuent aux priorit�s gouvernementales visant � optimiser les investissements en S-T ainsi qu'� accro�tre la valeur que les Canadiens en tirent et leur port�e. On trouvera des exemples des efforts de programmation du CNRC dans ces domaines dans les sections � Pleins feux sur les programmes � suivantes :

- Initiative en g�nomique et en sant� (IGS)

- Programme d'aide � la recherche industrielle (PARI-CNRC)

- Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST-CNRC)

Rendement global du CNRC en 2006-2007

Priorit� no 1 : Recherche-d�veloppement au Canada : �conomie, environnement, sant� et s�curit�

|

Indicateurs de rendement (d�finis dans le RPP de 2006-2007) |

|

Les indicateurs de rendement qui ne changent pas d'un exercice � l'autre ne sont pas analys�s annuellement.

En 2006-2007, le portefeuille de Recherche-d�veloppement a contribu� � l'avancement dans des domaines reconnus comme prioritaires pour le Canada gr�ce � ses atouts de base : des instituts de recherche nationaux et des activit�s d'innovation dans des domaines technologiques importants pour le Canada; la cr�ation de valeur gr�ce aux transferts de savoir et de technologies; l'ex�cution de recherches de pointe int�gr�es dans des domaines interdisciplinaires en �mergence; et la cr�ation de retomb�es �conomiques et sociales pour les Canadiens. Le soutien continu � l'industrie canadienne et aux milieux de la recherche par l'�laboration de codes et de normes, par l'acc�s aux installations nationales et par la g�rance des grandes installations scientifiques canadiennes reste le fondement qui permet aux chercheurs canadiens d'acc�der aux march�s mondiaux et de conclure des alliances internationales en R-D. Le portefeuille a continu� de d�velopper de nouvelles technologies afin de cr�er des possibilit�s de commercialisation pour l'industrie canadienne.

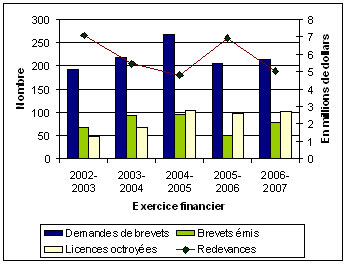

L'obtention d'un brevet est une �tape cl� dans le continuum menant de la d�couverte � l'innovation. La gestion strat�gique de la propri�t� intellectuelle (PI) contribue � accro�tre la capacit� d'innovation des entreprises. En 2006-2007, le CNRC a demand� 215 nouveaux brevets et en a obtenu 78 � la suite de demandes ant�rieures. Quarante cinq pour cent de ces brevets ont �t� accord�s aux �tats-Unis, un indicateur de comp�titivit� reconnu par l'Organisation de coop�ration et de d�veloppement �conomiques (OCDE). S'appuyant sur les r�sultats d'une �tude comparative effectu�e en 2003 et portant sur plusieurs pratiques exemplaires de gestion de la PI, le CNRC modifie son approche en �vitant les divulgations trop h�tives. Il effectue des �tudes de march� et des analyses de brevets, et revoit r�guli�rement son portefeuille de PI afin d'en tirer le maximum de valeur commerciale et de mieux d�celer et d�velopper la propri�t� intellectuelle pr�sentant � un potentiel commercial �lev� �.

Le partenaire du CNRC qui n�gocie l'obtention d'une licence d'utilisation d'une des technologies de l'organisme confirme, ce faisant, le m�rite de la recherche effectu�e au CNRC. Ces contrats de licence contribuent directement � la transformation des innovations en applications commerciales. Le CNRC a conclu 102 nouveaux contrats de licence en 2006-2007 et les redevances touch�es sur sa propri�t� intellectuelle en 2006-2007 se sont �lev�es � 5 millions de dollars (voir la figure 2-1).

Figure 2-1 : Portefeuille de la PI du CNRC (de 2002 � 2007)

Source : Base de donn�es sur le rendement du CNRC, 2006

Un peu plus de 2,3 millions de dollars des revenus g�n�r�s par la PI en 2006-2007 viennent directement du vaccin contre la m�ningite C d�velopp� par l'Institut des sciences biologiques du CNRC (ISB-CNRC). Le d�veloppement de mat�riel informatique et de logiciels par l'Institut de technologie de l'information du CNRC (ITI-CNRC) a par ailleurs g�n�r� des redevances de 1,1 million de dollars.

Voici quelques exemples des technologies du CNRC c�d�es sous licence � l'industrie en 2006 2007 :

- En d�cembre 2006, la soci�t� canadienne Nstein Technologies Inc. a annonc� la signature d'un contrat de licence de dix ans et d'un accord de recherche conjointe de trois ans li� � l'utilisation de la technologie d'exploration de texte � Factor � du CNRC. D�velopp� par l'ITI-CNRC, Factor est un outil de recherche d'avant-garde qui permettra � Nstein de se d�marquer de ses concurrents sur le march� de l'analyse de texte. D'une valeur de plus de 7,5 millions de dollars, ce partenariat ax� sur la recherche et la technologie figure parmi les plus importants accords de commercialisation conclus par l'ITI-CNRC.

- L'Institut des �talons nationaux de mesure du CNRC (IENM-CNRC), un chef de file mondial dans le domaine de la dosim�trie des radioth�rapies, continue de tirer des redevances de la licence accord�e � MDS Nordion pour l'utilisation du code de Monte Carlo qui sert au calcul des faisceaux d'�lectrons. Cette entreprise canadienne a vendu en 2003 son portefeuille de logiciels en oncologie � une soci�t� internationale, Nucletron� B.V. et la licence a �t� prolong�e de cinq ans jusqu'en d�cembre 2012.

- L'Institut des sciences des microstructures du CNRC (ISM-CNRC) a particip� activement au d�veloppement d'OLED (dispositifs organiques �lectroluminescents) en collaboration avec des partenaires canadiens et internationaux. Un partenariat avec l'Universit� nationale Tsing Hua de Taiwan a permis � cet �tablissement d'enseignement de synth�tiser un nouveau compos� organique qui a men� � la fabrication de dispositifs prometteurs sur le plan commercial, d'o� le d�p�t de demandes de brevet au Canada, aux �tats-Unis et � Taiwan.

Lorsque le CNRC d�veloppe une technologie ayant un potentiel commercial important sans qu'il y ait au Canada une entreprise capable d'absorber cette technologie, de nouvelles entreprises sont parfois cr��es afin de la commercialiser. Ces nouvelles entreprises g�n�rent des produits et services novateurs pour le march� mondial et cr�ent des emplois pour les Canadiens. En 2006 2007, le CNRC a ainsi lanc� une nouvelle entreprise, ce qui porte � 68 le total de nouvelles entreprises cr��es depuis 1995, soit environ 604 emplois � temps plein et des investissements cumulatifs estim�s � 437 millions de dollars — une diminution de 6 % par rapport � l'an dernier8. En 2006, les investissements de toutes provenances dans les nouvelles entreprises cr��es par le CNRC se sont �lev�s � 63 millions de dollars.

Voici une br�ve description de l'entreprise cr��e en 2006-2007 :

- Kent Imaging Inc. – S'appuyant sur une technologie brevet�e par le CNRC, Kent Imaging a mis au point un syst�me de cam�ra qui permettra aux m�decins et aux chirurgiens travaillant en salle d'urgence de sonder les tissus bless�s ou reconstruits afin d'�tablir leur �tat de sant�. La prise d'images de � viabilit� � des tissus au moyen de ce syst�me donnera aux m�decins de l'information sur la quantit� de sang et d'oxyg�ne qui atteint les tissus en question. Les m�decins auront ainsi une meilleure id�e du potentiel de survie de ces tissus. Ce sont l� des �l�ments d'information essentiels qui contribueront � la prise de d�cisions critiques lors de l'�valuation initiale des blessures, pendant les interventions chirurgicales et pendant la r�cup�ration postchirurgicale.

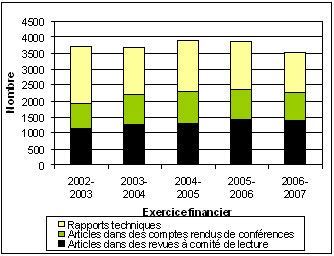

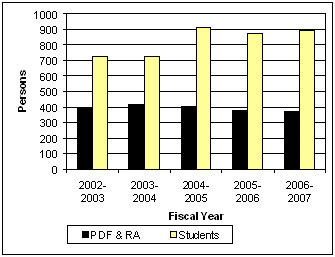

Le nombre d'articles scientifiques publi�s dans les grandes revues savantes � comit� de lecture et dans les comptes rendus de conf�rences est une mesure reconnue � l'�chelle internationale de la qualit� et de la pertinence des recherches effectu�es. Ces articles sont aussi un outil cl� de diffusion du savoir et de cr�ation de richesses � long terme pour le Canada. Au cours des cinq derni�res ann�es, les chercheurs du CNRC ont constamment produit plus d'un millier d'articles dans des publications � comit� de lecture. En 2006-2007, ils ont notamment publi� 1 403 articles dans des revues � comit� de lecture. Les chercheurs du CNRC ont par ailleurs pr�sent� 870 communications dans le cadre de conf�rences scientifiques et technologiques et produit 1 239 rapports techniques pour le compte de clients (voir la figure 2-2).

Figure 2-2 : Nombre d'articles publi�s (de 2002 � 2007)

Source : Base de donn�es sur le rendement du CNRC, 2006

La participation des chercheurs du CNRC aux activit�s de r�seaux et de centres d'excellence regroupant de multiples chercheurs ainsi que le nombre de projets de recherche �valu�s par un comit� et subventionn�s par des organismes externes t�moignent aussi de mani�re �loquente de l'excellence des recherches effectu�es. En 2006-2007, les chercheurs du CNRC ont particip� aux travaux de 110 r�seaux de recherche, occup� 217 postes au sein de comit�s de r�daction de revues scientifiques et ont �t� nomm�s � 499 postes de professeur auxiliaire dans des universit�s canadiennes. Gr�ce � 174 subventions, les chercheurs du CNRC et leurs partenaires ont obtenu 36 millions de dollars pour la dur�e de vie de leurs projets. On trouvera � la section IV – Prix et r�alisations, des exemples de prix venant d'organisations ext�rieures re�us par des chercheurs du CNRC l'ann�e derni�re.

En participant aux travaux de 593 comit�s nationaux et en organisant 206 conf�rences et ateliers, les chercheurs et instituts du CNRC ont d�montr� l’innovation dont ils sont capables et le leadership qu’ils exercent � l’�chelle nationale dans le domaine de la R-D.

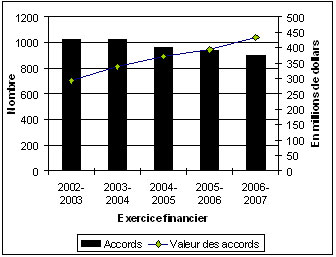

Figure 2-3: Collaborations canadiennes (2002 � 2007)

Source : Base de donn�es sur le rendement du CNRC, 2006

En 2006-2007, le CNRC a sign� avec des partenaires canadiens 361 nouveaux accords de recherche conjointe officiels d'une valeur globale de 149 millions de dollars. La valeur totale des accords pendant toute leur dur�e pr�vue a grimp� � 434 millions de dollars en 2006-2007 (voir la figure 2-3). Le nombre et la valeur des accords de collaboration constituent des indicateurs permettant de pr�voir l'intensit� future des activit�s de recherche au Canada. Pour chaque dollar investi par le CNRC, ses partenaires canadiens investissent 1,48 $.

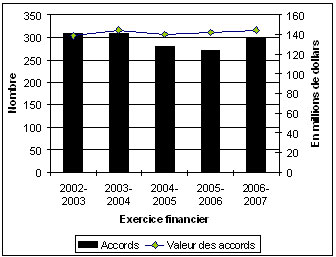

La participation � des projets et consortiums internationaux expose les �tudiants, les chercheurs et les entreprises du Canada � ce qui se fait de mieux dans le monde. En 2006-2007, le CNRC a sign� avec des partenaires internationaux 99 nouveaux accords formels de collaboration d’une valeur totale de 41 millions de dollars. Le nombre total d’accords de collaboration internationaux en vigueur est semblable � celui enregistr� l’an dernier (voir la figure 2-4), leur valeur sur l’ensemble de leur dur�e atteignant presque 145 millions de dollars. Pour chaque dollar investi par le CNRC, ses partenaires internationaux investissent 5,30 $.

Figure 2-4: Projets conjoints internationaux du CNRC (de 2002 � 2007)

Source : Base de donn�es sur le rendement du CNRC, 2006

8 Adventus Research Inc., Economic Impact of National Research Council Canada Spin-Off Companies 2007 Survey, 25 f�vrier 2007.

Strat�gie : Cr�er de la valeur par la R-D dans les secteurs o� les retomb�es �conomiques seront les plus importantes pour le Canada. |

Faciliter la transition vers la prochaine g�n�ration d'a�ronefs – L'exercice 2006-2007 repr�sentait le deuxi�me exercice du Centre des technologies de fabrication en a�rospatiale du CNRC (CTFA-CNRC) dans ses nouveaux locaux � Montr�al. Au cours de l'exercice, le Centre a lanc� un projet de d�monstration technologique de 9 millions de dollars gr�ce � une aide financi�re de D�veloppement �conomique Canada pour les r�gions du Qu�bec. Ce projet est centr� sur la fabrication de gros composants structurels d'a�ronef au moyen de mat�riaux composites. Le projet a pour objectif strat�gique de faciliter le d�veloppement au Canada d'un int�grateur de gros sous-composants de niveau 2 au sein de la cha�ne d'approvisionnement de l'industrie a�rospatiale.

En 2006-2007, le Laboratoire des turbines � gaz du CNRC (LTG-CNRC), de concert avec la Direction g�n�rale de l'a�rospatiale et de la d�fense d'Industrie Canada, a cr�� un r�seau national pour le d�veloppement d'une carte routi�re technologique et d'une capacit� de d�monstration technologique dans le domaine de la gestion des diagnostics, des pronostics et de la viabilit� des a�ronefs. Ce r�seau, constitu� des grands �quipementiers canadiens (Bell Helicopter, Pratt & Whitney et Bombardier), d'organismes publics, d'universit�s et de petites et moyennes entreprises (PME) du secteur de l'a�rospatiale, a r�pertori� les besoins technologiques prioritaires dans le cadre de 14 projets et trouv� le financement n�cessaire � deux nouveaux projets au cours de 2006-2007. Ce r�seau relie pour la premi�re fois tous les maillons du syst�me d'innovation dans ce domaine. Environ 80 participants ont collabor� � l'avancement du processus de cr�ation des �quipes. Un comit� directeur national dirige les activit�s dans le cadre de r�unions tenues � intervalles r�guliers et au moyen d'un site Web. L'�tablissement de ce r�seau et la mise en œuvre en �quipe d'innovations au sein du milieu sont � l'avantage de l'industrie a�rospatiale canadienne et permettront la mise au point d'un mod�le de fonctionnement pour l'�laboration d'une carte routi�re technologique dans le domaine de la dynamique des fluides num�riques ax�e sur la combustion.

L'Institut de recherche a�rospatiale du CNRC (IRA-CNRC) et GE Aviation, en partenariat avec A�roports de Montr�al, ont construit une nouvelle installation pour proc�der � des essais de givrage pour la certification de gros moteurs. La construction de cette installation � l'extr�mit� de la piste de l'A�roport international de Mirabel de Montr�al a pris fin en f�vrier 2007. Combin�e aux installations existantes � Ottawa, cette nouvelle installation du CNRC pourrait faire du Canada un centre d'excellence mondiale en essais de givrage � des fins de certification.

Faire de l'industrie canadienne un acteur cl� dans le domaine des technologies de fabrication avanc�e – En 2006-2007, l'Institut des mat�riaux industriels du CNRC (IMI-CNRC) a continu� de se concentrer sur le secteur de la transformation et du formage. Des progr�s �normes ont �t� accomplis dans le secteur des biomat�riaux, des technologies li�es aux mousses m�talliques, du formage de l'aluminium, des membranes environnementales, des composites en fibres naturelles et des polym�res biod�gradables. Parmi les secteurs desservis, mentionnons l'automobile, les dispositifs m�dicaux, l'a�rospatiale et la fabrication g�n�rale des produits en m�tal et en plastique. L'IMI-CNRC, notamment, a d�velopp� un mod�le math�matique int�gr� pour l'hydroformage de composantes structurelles d'automobile en aluminium. Cet institut a aussi fait preuve d'innovation en d�veloppant de nouvelles pi�ces de suspension arri�re en aluminium pour automobiles. Ces pi�ces seront int�gr�es aux automobiles fabriqu�es de 2010 � 2012. Le concept a �t� optimis� pour faciliter leur assemblage au moyen de mat�riel de soudage robotis�.

Le CTFA-CNRC a obtenu rapidement des r�sultats appr�ciables dans le cadre de quelques projets men�s avec General Motors et Bombardier. Un projet de collaboration avec General Motors du Canada (GMC) sur l'usinage � haute vitesse de l'acier et de la fonte nodulaire a permis d'obtenir une vitesse d'enl�vement de la mati�re plus �lev�e que jamais auparavant, ce qui a des retomb�es favorables importantes sur la productivit� et r�duit les co�ts de fabrication des vilebrequins et des arbres � cames chez GMC. En collaboration avec Bombardier A�rospatiale (BA), le CTFA-IRA-CNRC a aussi d�velopp� le premier syst�me de positionnement � haute pr�cision du monde pour le rivetage des panneaux de fuselage au moyen d'assistants robotis�s. De nouvelles m�thodes d'�talonnage et le recours � la m�trologie pour contr�ler le positionnement ont accru la pr�cision du positionnement de la pi�ce sur les panneaux. Selon les pr�visions de Bombardier, la mise en œuvre de ce syst�me entra�nera une r�duction de 50 % � 75 % des co�ts de production des composants du fuselage et r�duira par ailleurs l'incidence des maladies professionnelles, car il �liminera la n�cessit� d'avoir un op�rateur humain dans un milieu de travail bruyant. Selon le client, cette perc�e garantira le maintien � Montr�al de la production des panneaux de fuselage de la plupart des a�ronefs de BA plut�t que sa d�localisation � l'�tranger.

En collaboration avec des partenaires de l'industrie, des universit�s et de l'administration publique, l'Institut des technologies de fabrication int�gr�e du CNRC (ITFI-CNRC) a organis� six rencontres avec des membres actuels et potentiels de trois groupes d'int�r�t sp�ciaux : le Groupe d'int�r�t en technologies de fabrication de pr�cision de forme libre (PFFTech), le Groupe d'int�r�t en technologies de microfabrication de pr�cision (PMFTech) et le Groupe d'int�r�t en technologies de fabrication reconfigurable et flexible (RFMTech).

L'Institut de technologie des proc�d�s chimiques et de l'environnement du CNRC (ITPCE-CNRC) a maintenu deux grandes orientations : les m�thodes ax�es sur l'efficacit� �nerg�tique et les mat�riaux ax�s sur les solutions dans un contexte de d�veloppement durable. L'Institut a collabor� avec Environnement Canada, Industrie Canada, Ressources naturelles Canada et Five Winds International au perfectionnement de SAFT V2, un outil qui peut aider les chercheurs des entreprises � d�terminer la durabilit� globale des m�thodes de recherche et des proc�d�s industriels propos�s. Dans le cadre de l'�valuation, l'outil a �t� appliqu� � plusieurs projets sur les bioproduits actuellement en cours au CNRC. L'ITPCE-CNRC a aussi continu� de miser sur ses capacit�s de recherche dans le secteur des piles � combustible, cr�ant de nouveaux mat�riaux qui seront sup�rieurs aux membranes commerciales actuelles sur le plan des co�ts et du rendement. Dans le domaine des sables bitumineux, l'ITPCE-CNRC a d�velopp� et renouvel� des liens de collaboration avec le R�seau canadien pour la recherche-d�veloppement sur les sables p�trolif�res (CONRAD) et avec Syncrude. Cette collaboration avec l'industrie compl�te l'investissement significatif d'autres minist�res dans le programme de recherche de l'ITPCE-CNRC afin de mettre au point une m�thode scientifique fondamentale pour le traitement chimique des sables bitumineux qui r�duira de mani�re appr�ciable la quantit� d'�nergie requise et simplifiera les m�thodes associ�es � la production de p�trole brut synth�tique.

En 2006-2007, le programme de R-D de l'Institut d'innovation en piles � combustible du CNRC (IIPC‑CNRC) visait � faire progresser la science fondamentale li�e aux piles � combustible et leurs applications technologiques, ainsi qu'� acc�l�rer l'adaptation et la commercialisation de ces technologies. Pour contribuer � ces objectifs, l'Institut a r�uni une �quipe multidisciplinaire de scientifiques, d'ing�nieurs et de techniciens poss�dant des comp�tences reconnues dans les technologies li�es aux piles � combustible et � l'hydrog�ne. En 2006-2007, l'IIPC-CNRC a franchi plusieurs �tapes cruciales dans le domaine des nouveaux mat�riaux et de la fabrication de pointe. Ces perc�es r�duiront le co�t des mat�riaux n�cessaires � la fabrication de piles � combustible � membrane �changeuse de protons (PEM) et de piles � combustible � oxyde solide (SOFC), ce qui permettra � l'industrie canadienne des piles � combustible et de l'hydrog�ne de se lancer dans la production � grande �chelle de mat�riaux pour la fabrication de piles � combustible.

- S'appuyant sur la technologie de d�p�t r�actif par pulv�risation, l'IIPC-CNRC a d�velopp� des modules membrane-�lectrode � haut rendement avec des couches catalytiques � faible capacit� de charge en nanoplatine. Gr�ce au d�veloppement d'une technique perfectionn�e d'enduit catalytique pour membrane et au recours � une base aspirante d�velopp�e � l'interne, l'IIPC-CNRC a r�ussi � am�liorer consid�rablement le rendement des membranes qui est maintenant sup�rieur � celui de nombreux modules membrane-�lectrode de base. Ces succ�s font de l'IIPC‑CNRC un chef de file dans le d�veloppement de modules membrane-�lectrode � haut rendement.

- Des m�thodes rentables de fabrication des SOFC ont �t� d�velopp�es. Ces m�thodes pourraient �tre utilis�es pour la fabrication de masse. La production de nanopoudres pour les SOFC au moyen d'un proc�d� de projection plasma avec alimentation par injection axiale, la fabrication de mat�riaux de couche mince pour les SOFC et le d�p�t d'�lectrolytes minces de SOFC parfaitement �tanches au gaz permettent la production de SOFC � des co�ts et � des temp�ratures moindres, ce qui am�liore consid�rablement le rendement global de ces piles � combustible et leur viabilit� commerciale.

- Le concept technique d'une cathode � air � deux couches, dot�e d'une couche de diffusion hydrophobe et d'une couche maill�e impr�gn�e d'un catalyseur, a �t� d�velopp� en remplacement de la cathode � air � quatre couches actuellement offerte sur le march�. Cette nouvelle cathode, qui offre une performance et une stabilit� �lev�es, a permis d'obtenir plusieurs brevets qui sont devenus la technologie de base de l'un des partenaires de la grappe locale dont l'IIPC-CNRC est le noyau. Gr�ce � cette technologie, ce client industriel a d�velopp� son premier produit rentable.

R�duire les risques et les co�ts des entreprises qui travaillent au d�veloppement des technologies de l'information et des communications de la prochaine g�n�ration – En 2006‑2007, l'Institut des sciences des microstructures du CNRC (ISM-CNRC) et l'Institut de technologie de l'information du CNRC (ITI-CNRC) ont continu� de participer au d�veloppement des capacit�s de la prochaine g�n�ration dans le secteur des technologies de l'information et des communications. Les domaines de recherche prioritaires de l'ITI-CNRC sont la transformation des donn�es en savoir, les syst�mes ax�s sur les personnes et les affaires �lectroniques, ce qui am�ne l'Institut � s'int�resser entre autres � l'exploration de donn�es, � la cybers�curit� et � la traduction automatique.

Situ� sur le campus principal de l'Universit� du Qu�bec en Outaouais (UQO), le Centre de recherche en technologies langagi�res (CRTL) r�unit des chercheurs d'organisations partenaires (le Bureau de la traduction du Canada, l'UQO, Industrie Canada et l'ITI-CNRC) ainsi que l'Association de l'industrie de la langue (AILIA), le Bureau de liaison universit�-milieu (BLUM) et le Programme d'aide � la recherche industrielle du CNRC (PARI-CNRC). Ce groupe a r�ussi � regrouper une �quipe compl�te de chercheurs compos�e d'�tudiants dipl�m�s et de boursiers postdoctoraux. Trois technologies actuellement dans les cartons du groupe pr�sentent un potentiel de commercialisation : TransCheck (un logiciel de d�tection des erreurs de traduction), Bar�ah (un logiciel de soutien terminom�trique) et Portage (un syst�me de traduction automatique statistique). En d�cembre 2006, l'ITI-CNRC a sign� ses premiers accords de collaboration avec l'industrie pour l'utilisation de certains �l�ments de la technologie Portage, qui pourrait am�liorer les produits existants d'aide � la traduction.

En 2006-2007, le contrat de recherche de l'ITI-CNRC en vertu duquel la technologie PORTAGE est utilis�e dans le cadre du programme de recherche GALE (Global Autonomous Language Exploitation) dot� d'une enveloppe de plusieurs millions de dollars a �t� renouvel� pour une deuxi�me ann�e. Le projet GALE, parrain� par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) de l'administration am�ricaine, a pour objectif de rendre les langues �trang�res �crites et parl�es (notamment l'arabe et le chinois) accessibles aux personnes unilingues anglaises, particuli�rement dans un contexte militaire. L'ITI-CNRC est le seul participant canadien � l'effort de R-D du projet GALE, le plus important projet au monde de traitement des langues naturelles. Cette participation est porteuse de rendements � venir. En travaillant avec les meilleurs chercheurs au monde, l'ITI-CNRC participe en effet au d�veloppement de technologies qui pourront, au bout du compte, �tre adopt�es par l'industrie canadienne et accro�tre la productivit� du Canada dans ce secteur en �mergence. La technologie PORTAGE a aussi contribu� au lancement d'un nouveau projet de recherche baptis� SMART, qui cible le d�veloppement de nouvelles techniques de traduction automatique en collaboration avec un consortium de laboratoires europ�ens.

L'ISM-CNRC estime aussi qu'il sera important dans le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) de travailler � l'�chelle nanom�trique et � l'�chelle quantique. Les travaux de l'ISM-CNRC avec les points quantiques auto‑assembl�s jettent les bases de sources futures de photons uniques et enchev�tr�s qui contribueront � accro�tre la s�curit� des transferts de donn�es au moyen de canaux de communication s'appuyant sur la fibre optique. Dans un autre domaine, l'ISM-CNRC a dirig� les travaux d'une �quipe regroupant des chercheurs de trois pays dont l'objet �tait de d�tecter sur le plan optique une fraction de la charge d'un �lectron, une perc�e qui a fait l'objet d'un article dans la prestigieuse revue Nature Physics.

Une �quipe de l'ISM-CNRC a fait la d�monstration du premier circuit �lectronique fonctionnel compos� de trois � spins � uniques plac�s dans un transistor � effet de champ et, en cons�quence, a �t� invit�e � s'associer � QuantumWorks, une nouvelle plate-forme d'innovation de l'Universit� de Waterloo financ�e par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en g�nie du Canada (CRSNG). Cette plateforme a pour objectif de mettre les chercheurs canadiens en contact avec des partenaires de l'industrie et des organismes publics afin que le Canada soit partie prenante � la r�volution technologique quantique et nanotechnologique.

En 2006, les chercheurs de trois instituts du CNRC ont fait la d�monstration du fonctionnement du premier �l�ment de capteur � fil photonique � champ �vanescent (PWEF) en silicium. Comme les �l�ments des capteurs optiques PWEF peuvent occuper sur une puce �lectronique un espace inf�rieur � quelques dizaines de microm�tres, cette technologie se pr�te particuli�rement bien � leur int�gration � une batterie de capteurs multiplexes, une exigence essentielle � la cr�ation d'une technologie pratique de captage mol�culaire. Cette technologie est �galement compatible avec les m�thodes de fabrication standard sur silicium et, par cons�quent, elle pourrait devenir une solution viable sur le plan de la fabrication, comblant ainsi le besoin de r�seaux de capteurs sans �tiquette pour l'�tablissement de diagnostics et la recherche en g�nomique et en prot�omique ainsi que pour le d�pistage de m�dicaments dans le secteur de la pharmaceutique.

Strat�gie : Investir dans des recherches de pointe, y compris en intensifiant les activit�s de R-D horizontales et multidisciplinaires. |

Contribuer au leadership du Canada dans le secteur des piles � combustible – Le Programme de piles � combustible et d'hydrog�ne mobilise les comp�tences et les atouts d'un r�seau d'instituts de recherche du CNRC partout au Canada, et notamment ceux de l'Institut d'innovation en piles � combustible (IIPC-CNRC) de Vancouver, l'organisme phare de ce programme pour lequel le CNRC a re�u une enveloppe budg�taire globale de 6,2 millions de dollars sur cinq ans (de 2003‑2004 � 2007-2008) afin d'en faire une initiative horizontale cl�. En 2006-2007, sept projets de recherche sur les piles � combustible � membrane �changeuse de protons et sur les piles � combustible � oxyde solide (SOFC) ont �t� financ�s � hauteur de 1,1 million de dollars dans cinq instituts du CNRC. Gr�ce � une contribution de contrepartie de chaque institut, la valeur totale du programme a �t� port�e � 4,5 millions de dollars. En 2006‑2007, 35 articles scientifiques ont �t� publi�s dans des revues � comit� de lecture et deux demandes de brevets ont �t� d�pos�es. Les r�ussites des chercheurs du CNRC dans le cadre de ce programme transorganisationnel ont �t� reconnues par le milieu universitaire. Le CNRC est d'ailleurs un partenaire important dans la formulation des projets de r�seaux de recherche soumis au Conseil de recherches en sciences naturelles et en g�nie du Canada (CRSNG) pour tout ce qui concerne la recherche sur les SOFC, l'hydrog�ne et les PMEC. La recherche fondamentale effectu�e et la solidit� des comp�tences d�velopp�es dans le cadre du programme ont rechauss� la r�putation internationale de l'Institut d'innovation en piles � combustible du CNRC (IIPC-CNRC), ce qui a permis � celui-ci de s'engager dans cinq projets conjoints avec des entreprises canadiennes de pointe dans le secteur des piles � combustible ainsi qu'avec la soci�t� Nissan du Japon. Les travaux se poursuivent en collaboration avec Ballard Power Systems, Hyteon Inc., Tekion Inc. et Northwest Mettech, et la technologie se rapproche chaque jour davantage du stade de la commercialisation. Ces projets � d�riv�s � d�coulent directement des recherches effectu�es dans le cadre du programme. Le financement de ce programme devra �tre renouvel� en 2008-2009.

Compte tenu des r�sultats des recherches et des comp�tences qu'il a acquises en tant qu'institut directeur du programme, l'IIPC joue un r�le central dans la croissance du secteur canadien de l'hydrog�ne et des piles � combustible. Au cours des cinq ans �coul�s depuis la cr�ation de l'Institut, la grappe de l'hydrog�ne et des piles � combustible en Colombie-Britannique est pass�e de simple noyau de quelques entreprises � une v�ritable grappe dynamique en pleine �mergence. Aujourd'hui, la Colombie-Britannique est dans une large mesure consid�r�e comme le si�ge de l'une des grappes d'entreprises et d'organisations les plus avanc�es au monde dans le secteur des piles � combustible et des technologies de l'hydrog�ne. L'IIPC-CNRC a collabor� � 19 projets conjoints avec l'industrie, a �t� invit� � participer au Sixi�me Programme-cadre de l'Union europ�enne auquel participent 18 organisations europ�ennes, et a �t� l'une des trois organisations �trang�res invit�es � participer au programme international sur les piles � combustible du New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) du Japon.

Intensifier les synergies dans le secteur des bioproduits – Conform�ment � sa nouvelle strat�gie, le CNRC mettra en œuvre une s�rie de programmes nationaux pour mieux r�pondre aux priorit�s canadiennes, soit la sant� et le mieux-�tre, l'environnement et l'�nergie durable. Multidisciplinaires, ces programmes seront � ax�s sur les r�sultats � et feront appel � des ressources vari�es au sein du CNRC et d'autres organisations de recherche et organisations commerciales (notamment d'autres minist�res et acteurs industriels). En avril 2007, le CNRC a annonc� que le vice-pr�sident, Sciences de la vie, assumerait la responsabilit� de la mise en œuvre du premier programme national sur les bioproduits. En 2006-2007, plusieurs �tapes ont aussi �t� franchies dans la cr�ation de ce nouveau programme : mise au diapason des orientations, intervenants (y compris Agriculture et Agroalimentaire Canada qui codirige la mise en œuvre de ce programme), d�termination des comp�tences et des capacit�s du CNRC correspondant aux objectifs du programme et �laboration d'un ciblage potentiel. Le d�veloppement des bioproduits accro�tra la valeur des ressources vierges du Canada et permettra de d�couvrir des applications � valeur accrue pour des produits actuellement peu exploit�s comme les d�chets des secteurs agricoles et forestiers, les r�sidus urbains solides, les mati�res organiques r�siduelles et d'autres ressources organiques sous-utilis�es en plus d'avoir des retomb�es sur deux priorit�s canadiennes : l'environnement et l'�nergie durable.

Contribuer � l'am�lioration de la sant� des Canadiens : vaccins, immunologie et maladies neurod�g�n�ratives – S'appuyant sur les succ�s de son vaccin contre la m�ningite C pour personnes de tous �ges, l'Institut des sciences biologiques du CNRC (ISB-CNRC) a continu� de s'attaquer � des probl�mes de sant� publique importants. Il applique ses connaissances en neurologie et en glycobiologie pour att�nuer les effets des maladies li�es au vieillissement et des maladies infectieuses et tenter de d�velopper, entre autres choses, un vaccin efficace contre la maladie d'Alzheimer. Il effectue �galement de la recherche pour trouver des solutions in�dites pour le traitement des l�sions c�r�brales dans le cadre d'un nouveau programme de neuroglycobiologie. En 2006-2007, le CNRC a ouvert des laboratoires d'immunologie et de neuroglycobiologie et embauch� du personnel pour assurer l'expansion de ces nouvelles activit�s. L'ISB-CNRC continue de collaborer avec Dow AgroSciences dans ses travaux pour r�duire la charge de pathog�nes alimentaires dans les animaux, contribuant de ce fait � la s�curit� de l'approvisionnement mondial de viande.

Aide � la s�curit� nationale – Le CNRC dirige un des projets men�s dans le cadre de l'Initiative de recherche et de technologie chimique, biologique, radiologique et nucl�aire (CBRN) et participe � trois autres. En partenariat avec l'Institut Steacie des sciences mol�culaires du CNRC (ISSM‑CNRC), l'Universit� Laval, Sant� Canada et Recherche et d�veloppement pour la d�fense Canada (RDDC) Suffield, l'Institut des mat�riaux industriels du CNRC (IMI-CNRC) con�oit et fabrique des substrats et des dispositifs � base de plastique n�cessaires � la manipulation micromagn�tique � des fins de d�tection. La partie du projet men�e par l'ISSM-CNRC comprend la conception d'architectures de nanomat�riaux pour la d�tection et la capture d'�l�ments pathog�nes. Cette technologie poss�de un large �ventail d'applications possibles qui contribueront � la rapidit� et � l'efficacit� des diagnostics tant en mati�re th�rapeutique qu'en mati�re de s�curit� nationale.

La s�curit� est une pr�occupation croissante � laquelle les diff�rents gouvernements consacrent beaucoup d'efforts. L'IMI-CNRC s'appuie sur des programmes horizontaux pour d�velopper des technologies de production de mat�riaux utilisables dans des syst�mes de s�curit�, et plus particuli�rement dans des appareils de d�tection des pathog�nes chimiques ou biochimiques, en collaboration avec des organismes publics canadiens (D�fense nationale, G�nome Canada, IGS-3 et d'autres instituts du CNRC), avec d'autres centres de recherche et des universit�s ainsi qu'avec plusieurs intervenants importants du secteur de la s�curit�.

L'IMI-CNRC participe � de nombreux projets en collaboration avec la D�fense nationale. Voici quelques exemples :

- D�veloppement de d�tecteurs intelligents pour diagnostiquer les structures a�rospatiales et pr�dire l'�volution de leur �tat. Des r�seaux de d�tecteurs pi�zo�lectriques � ultrasons ont �t� int�gr�s aux structures a�rospatiales fabriqu�es avec diff�rents mat�riaux. Cette exp�rience a d�montr� que les probl�mes structurels des a�ronefs peuvent �tre d�tect�s � une grande distance tant sur les surfaces plates que courbes.

- Mise au point de rev�tements anticorrosion pour accro�tre la dur�e de vie utile des structures d'a�ronef.

- D�veloppement d'un rev�tement d'aluminium pour les anodes obtenu soit par d�p�t thermique ou par d�p�t � faible temp�rature, offrant une protection contre l'oxydation sous tension et contre la fatigue-corrosion des alliages d'aluminium, tout en pr�servant leurs propri�t�s m�caniques initiales.

- D�veloppement, en collaboration avec plusieurs groupes de recherche de l'Universit� Laval, d'un syst�me de manipulation microfluidique capable de concentrer et de filtrer de l'ADN cibl� pour la d�tection d'agents bact�riologiques (anthrax).

- D�monstration de la capture et de la d�tection par confinement magn�tique d'ADN cibl� � un niveau de concentration inf�rieur � 1 000 copies/ml.

- D�veloppement d'une m�thode de fabrication de fibres polym�res nanom�triques poss�dant des propri�t�s particuli�res comme la conductivit� �lectrique, la thermochromie, etc.

En 2006-2007, le Centre de technologie des transports de surface du CNRC (CTTS-CNRC) a jou� un r�le cl� dans l'int�gration, par les Forces arm�es canadiennes, des syst�mes dans les blind�s Leopard 2. Les Forces arm�es ont en effet d�cid� de recourir davantage aux v�hicules � chenille, comme le char Leopard 2, pour mieux prot�ger les troupes, accro�tre la mobilit� des v�hicules et la capacit� de d�fense et att�nuer les risques associ�s � l'utilisation de routes locales sur les th��tres d'op�ration. Les nouveaux chars L�opard sont cependant d�pourvus de bon nombre des syst�mes canadiens de communication, de connaissance de la situation et de commande et de contr�le. Dans des d�lais tr�s serr�s, afin de r�pondre � la volont� des autorit�s d'envoyer en Afghanistan des blind�s op�rationnels et complets, le CTTS a fait partie int�grante de l'�quipe de travail, car on avait besoin de ses m�thodes uniques de conception et d'int�gration virtuelles. Par ailleurs, le CTTS a contribu� � l'�valuation et � l'analyse des options possibles pour l'installation de syst�mes de climatisation � l'int�rieur des chars afin de combattre les temp�ratures �lev�es inh�rentes � l'utilisation d'un v�hicule blind� m�tallique de 66 tonnes dans le d�sert. La contribution de l'�quipe du CTTS � ce travail a contribu� � r�duire de mani�re significative le nombre de pertes de vie li�es au danger de se d�placer sur les routes dans Kandahar et ses environs, en Afghanistan. Ces travaux repr�sentent la contribution du CNRC � la protection de la vie des soldats canadiens et � l'accroissement de la capacit� du Canada de fonctionner efficacement dans ce milieu dangereux.

Participer � des projets conjoints internationaux dans un r�le non traditionnel – � l'automne 2006, le CNRC, en collaboration avec le Centre de recherche et de restauration des mus�es de France (C2RMF), a annonc� l'ach�vement de la plus importante �tude scientifique jamais entreprise sur la Joconde de L�onard de Vinci. Dans le cadre de ce projet de deux ans men� en collaboration par les deux organismes, un certain nombre de technologies de pointe ont �t� utilis�es pour examiner les propri�t�s physiques de la peinture. On a notamment eu recours � un appareil de balayage tridimensionnel au laser et en couleur, con�u et construit par le CNRC, qui a �t� apport� � Paris afin de pouvoir proc�der � l'analyse du c�l�bre tableau. Cet appareil est capable de num�riser des images tridimensionnelles � une r�solution de profondeur de dix microm�tres, soit environ le dixi�me du diam�tre d'un cheveu humain. Le mod�le tridimensionnel a �t� utilis� pour documenter et mesurer pr�cis�ment la forme des panneaux de bois sur lesquels est peinte la Joconde, pour analyser les caract�ristiques de la composition et des craquelures de la peinture, et afin d'�tudier l'�tat de conservation du tableau. Cette technologie poss�de un �ventail tr�s large d'applications mus�ales et patrimoniales et est tr�s largement reconnue.

Int�grer la recherche sur les nanotechnologies et l'innovation – Pour �tablir ses comp�tences et miser davantage sur ses ressources et ses connaissances, le CNRC travaille actuellement � la mise sur pied d'une initiative horizontale en nanotechnologie (NRCNano) qui favorisera l'int�gration du savoir-faire dans l'ensemble du CNRC en plus de faciliter la collaboration avec des partenaires de l'ext�rieur, y compris d'autres minist�res f�d�raux, des universit�s et des entreprises. Ce programme sera men� de concert avec un r�seau de nanotechnologie encore embryonnaire, mais qui est en train de prendre forme autour de l'Institut national de nanotechnologie (INN). Des centres sp�cialis�s en nanotechnologie de partout au Canada �tablissent actuellement des liens dans le cadre de ce r�seau et partagent de l'information, ce qui permet l'organisation de projets conjoints.

Entre autres exemples r�v�lateurs de la mani�re dont les instituts du CNRC collaborent d�j� dans le secteur des nanotechnologies, mentionnons les recherches effectu�es par trois instituts du CNRC dans le domaine des nanotubes monoparoi. L'ISSM-CNRC poss�de des capacit�s uniques au monde dans la fabrication et la fonctionnalisation de nanotubes monoparoi d'un tr�s grand degr� de puret�. L'IMI-CNRC met � contribution son savoir et son exp�rience concr�te dans la combinaison et la fixation des param�tres des proc�d�s permettant d'obtenir des m�langes uniques de polym�res et d'additifs. L'IRA-CNRC met � contribution ses capacit�s dans le domaine de l'essai des mat�riaux et de sa compr�hension approfondie des besoins � venir de l'industrie a�rospatiale canadienne.

Pleins feux sur le programme – Initiative en g�nomique et en sant� du CNRC

S'attaquer aux probl�mes sociaux et �conomiques par des recherches int�gr�es en g�nomique et en sant�.

|

Description : Le CNRC m�ne � lui seul plus de la moiti� de la recherche f�d�rale en biotechnologie et il est un intervenant majeur dans les importants progr�s de la recherche en g�nomique, en prot�omique et en sant� accomplis dans le cadre de l'Initiative en g�nomique et en sant� du CNRC (IGS-CNRC), lanc�e en 1999 pour accro�tre les capacit�s du CNRC en g�nomique et en sciences de la sant�, int�grer les capacit�s de recherche du CNRC et contribuer � l'effort national de recherche en g�nomique et en sant� en collaboration avec d'autres organismes f�d�raux, des entreprises et des universit�s. L'IGS regroupe actuellement six programmes de recherche � grande �chelle et divers autres programmes de recherche en biotechnologie s'appuyant sur trois plateformes technologiques (biopuces, s�quen�age de l'ADN et prot�omique). L'IGS est la plus importante initiative de recherche horizontale � laquelle participe le CNRC. Plus de dix instituts du CNRC et plus de 400 de ses employ�s y participent actuellement. Plans : En 2006-2007, l'IGS-CNRC amorcera la deuxi�me ann�e de sa troisi�me phase. L'Initiative continuera de centrer les efforts dans six programmes de recherche ax�s sur le diagnostic; le traitement et la pr�vention des maladies humaines et animales; le d�veloppement de technologies de d�tection des agents pathog�nes; l'avancement des nouvelles technologies de soins cardiaques; et la production de cultures agricoles viables sur le plan commercial. Le CNRC a proc�d� � une �valuation de l'Initiative en g�nomique et en sant� en 2005-2006. Les r�sultats de cette �tude contribueront � une �valuation plus large de l'initiative de R-D en g�nomique interminist�rielle entreprise en 2005-2006 et en 2006-2007. Le CNRC dirige cette �valuation au nom des six minist�res participants. Processus reconnu d'administration du programme : Le CNRC s'est engag� � adopter des pratiques efficaces dans l'administration de son programme de recherche et a int�gr� les le�ons tir�es des deux premi�res phases de l'IGS-CNRC pour perfectionner son processus concurrentiel de s�lection des programmes pour la troisi�me phase. Un groupe d'experts de l'ext�rieur comptant des repr�sentants de l'industrie a pass� en revue toutes les propositions de programmes afin d'�tablir leur qualit� et leur pertinence. Le CNRC applique des crit�res de s�lection qui favorisent l'int�gration des capacit�s de recherche de ses diff�rents instituts, qui stimulent la collaboration avec des partenaires de l'ext�rieur, d'autres minist�res f�d�raux, des universit�s et des entreprises, et qui mettent en valeur le potentiel commercial des technologies. Le CNRC a �galement institu� et applique un cadre administratif formel � tous les programmes de l'IGS-CNRC, et il exerce un suivi strict des progr�s accomplis en s'appuyant sur une liste d'indicateurs et de produits � livrer tr�s pr�cise. Les progr�s sont �valu�s tous les trimestres et tous les ans. Un nouveau mod�le de gouvernance complet pour l'IGS-CNRC a �t� r�uni pour la troisi�me phase afin de s'assurer que les diff�rentes responsabilit�s ont �t� clarifi�es et comprises. Approuv�e par le Comit� de la haute direction du CNRC, la structure de gouvernance de l'IGS‑CNRC est en voie d'acqu�rir ses titres de noblesse en tant que mod�le pour les programmes horizontaux du CNRC. |

||

|

Ressources financi�res pour 2006-2007 |

||

|

Pr�vues |

Autorisations totales* |

R�elles** |

|

11,0 millions de dollars |

11,57 millions de dollars |

10,94 millions de dollars |

|

*Des cr�dits annuels de 6 millions de dollars sont conditionnels � leur renouvellement par le Conseil du Tr�sor. L'autorisation actuelle du CT couvre la p�riode d'avril 2006 � mars 2008. R�sultats pr�vus (selon le Rapport sur les plans et priorit�s de 2006-2007)

Rendement en 2006-2007 Au nom des six minist�res participants, le CNRC a proc�d� � une �valuation de l'initiative interminist�rielle de recherche et de d�veloppement en g�nomique en 2006-2007 et r�vis� son Cadre de gestion et de responsabilisation ax� sur les r�sultats (CGRR). Le processus de renouvellement de l'IGS en vue d'une �ventuelle quatri�me phase (IGS-4) a �t� lanc� en 2006‑2007. Les �quipes de chercheurs du CNRC ont �t� invit�es � d�montrer leur capacit� d'int�grer plusieurs disciplines de recherche et de technologie afin de pouvoir r�aliser des progr�s pertinents sur le plan commercial dans les domaines � la fine pointe de la g�nomique et des sciences de la sant� tout en assurant l'harmonisation avec la nouvelle strat�gie du CNRC. Nous avons choisi au moyen de lettres d'intention les projets qui pourront faire l'objet d'une proposition en bonne et due forme, et de nouveaux investissements sont envisag�s dans les domaines qui touchent aux maladies c�r�brovasculaires et infectieuses. Production scientifique : Les six programmes de l'IGS-CNRC ont g�n�r� les r�sultats de recherche suivants au cours du dernier exercice :

Voici quelques exemples des retomb�es de certains programmes de recherche s�lectionn�s de l'IGS‑CNRC :

Retomb�es �conomiques

En outre, les programmes de l'IGS-CNRC ont b�n�fici� de plusieurs projets de collaboration et contrats de service avec des partenaires de l'ext�rieur :

Engagement des citoyens

nstituts de recherche du CNRC participants (2006-2007) : IRB-CNRC, ITI-CNRC, IBD-CNRC, IBM‑CNRC, ISB-CNRC, IBP-CNRC, ISSM-CNRC, IMI-CNRC, INN, ISM-CNRC. Site Web : http://ghi-igs.nrc-cnrc.gc.ca/home_f.html |

||

Strat�gie : Assurer le d�veloppement durable par des recherches dans les domaines de l'environnement, de la gestion des oc�ans, de l'oc�anologie c�ti�re et du g�nie c�tier. |

Continuer � appuyer l'engagement du Canada de r�duire les �missions de gaz � effet de serre et d'assainir l'environnement9– Le CNRC travaille avec d'autres minist�res f�d�raux � la prestation de programmes interminist�riels sur les sources d'�nergie propre et le changement climatique. Il apporte ses principales contributions dans deux domaines : les activit�s de R-D sur l'hydrog�ne et les piles � combustible et le nouveau programme national sur les bioproduits. En partenariat avec un collaborateur de l'industrie, l'IIPC-CNRC a d�velopp� une technologie pour produire de l'hydrog�ne � la demande. Ce dispositif g�n�re de l'hydrog�ne pur � 99,99 % et peut �tre facilement lanc� et arr�t� au moyen d'un simple � interrupteur �. La puret� de l'hydrog�ne produit en fait une technologie id�ale pour alimenter les piles � combustible � membrane �changeuse de protons et produire du gaz � l'intention des laboratoires et aux fins des proc�d�s industriels. Lorsqu'il est question d'utiliser de l'hydrog�ne, la s�curit� est une pr�occupation primordiale, surtout lorsque ce gaz doit �tre stock� en grandes quantit�s ou transport� au moyen des infrastructures de transport public. Comme ce dispositif nouvellement d�velopp� g�n�re de l'hydrog�ne � la demande et n'exige aucune capacit� de stockage, il r�pond au probl�me de s�curit� de mani�re tr�s efficace. Gr�ce aux principales caract�ristiques de ces dispositifs et � leur variabilit� dimensionnelle, le CNRC s'attend � ce que cette technologie soit utilis�e dans un certain nombre d'applications comme les appareils �lectroniques portatifs, les syst�mes de production d'�nergie de secours et, �ventuellement, les automobiles. Cette technologie est actuellement commercialis�e et elle permettra de franchir une �tape de plus vers la concr�tisation des avantages environnementaux cr��s par l'utilisation de l'hydrog�ne comme carburant.

Les scientifiques de l'ISB-CNRC ont con�u un processus enzymatique pour �liminer efficacement la pectine des fibres de chanvre et ont d�pos� une demande pour faire breveter ce proc�d�. Une soci�t� de Vancouver, Naturally Advanced Technologies, pr�voit commercialiser ce proc�d� sous licence et produire des v�tements en chanvre souple capable de livrer concurrence au coton. Contrairement au coton, le chanvre peut �tre cultiv� sans pesticides ni herbicides et la pluie suffit � irriguer les champs de chanvre. Cette plante absorbe par ailleurs cinq fois plus efficacement le dioxyde de carbone qu'une superficie �quivalente de for�t et il peut donc contribuer � lutter contre l'effet de serre. Le d�veloppement d'un traitement pour les fibres de chanvre par l'ISB-CNRC contribuera au maintien d'une industrie agricole canadienne � valeur ajout�e durable et donnera aux agriculteurs canadiens les moyens de s'imposer sur le lucratif march� mondial des tissus. Il est impossible de cultiver le coton au Canada, ce qui emp�che toute pr�sence canadienne sur ce march�.