ARCHIVÉ - Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

Cette page a été archivée.

Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

2006-2007

Rapport sur le rendement

Commission de l�immigration et du statut de r�fugi� du Canada

L'honorable Diane Finley

Ministre de la Citoyennet� et de l�Immigration

Table des mati�res

Section 1 : Vue d'ensemble

Message du pr�sident

D�claration de la direction

Renseignements sommaires

Section 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique

�l�ments communs

Activit� de programme Protection des r�fugi�s

Activit� de programme Enqu�tes et contr�les des motifs

de d�tention

Activit� de programme Appels en mati�re d'immigration

Section 3 : Renseignements suppl�mentaires

Renseignements sur l'organisation

Aper�u du rendement financier

Section 4 : Autres points d'int�r�t

Activit� de programme Gestion et services g�n�raux

�valuation du cadre de responsabilisation de la gestion

Cadre de responsabilisation int�gr�

Renouvellement de la fonction publique

Renseignements et personnes-ressources

Section 1 : Vue d'ensemble

Message du pr�sident

Je suis heureux de pr�senter le Rapport sur le rendement de 2006-2007 de la Commission de l'immigration et du statut de r�fugi� du Canada (CISR). C'est la premi�re fois, en ma qualit� de pr�sident nouvellement nomm�, que j'ai l'occasion de pr�senter un examen exhaustif du rendement et des r�alisations de la CISR par rapport aux plans et priorit�s �nonc�s pour 2006-2007.

La CISR est un tribunal ind�pendant auquel le Parlement a confi� le mandat de trancher les cas en rendant des d�cisions �clair�es sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s rapidement et �quitablement. En agissant ainsi, la CISR contribue directement � perp�tuer la tradition humanitaire et la s�curit� du Canada ainsi que la qualit� de vie des Canadiens et des Canadiennes. Le d�vouement et l'int�grit� de nos commissaires et de notre personnel sont essentiels pour que la CISR remplisse son mandat avec succ�s et pr�serve la confiance que placent en elle les personnes qui comparaissent devant nos tribunaux, le Parlement et le public canadien.

La derni�re ann�e a apport� d'importants changements � la CISR, notamment au niveau de la haute direction. Elle a en outre �t� marqu�e par le d�part de commissaires chevronn�s et par l'inversion de la baisse du nombre de demandes d'asile d�f�r�es. Une vision d�finie avec pr�cision et la continuit� sont importantes dans ce contexte. J'en ai fait une priorit� depuis que j'ai �t� nomm� pr�sident de la CISR en mars 2007, afin de consolider et de renforcer l'excellent travail entrepris par mon pr�d�cesseur et aussi accro�tre la souplesse et l'int�gration de la CISR. Parall�lement, je tiens fermement � une vision de la CISR o� la promotion de l'excellence, de la coh�rence, de l'efficience, de la responsabilit� et de l'ind�pendance du processus d�cisionnel est l'�talon de mesure de toutes nos activit�s et initiatives. En gardant toujours � l'esprit cette vision, nous pouvons concentrer notre attention sur les principales activit�s de la CISR, qui consistent � r�gler les questions touchant les immigrants et le r�fugi�s �quitablement, sans formalisme, dans la mesure ou les circonstances le permettent.

Notre programme de transformation

Il est primordial que la CISR soit en mesure de r�pondre efficacement dans un milieu complexe et en constante �volution sur lequel nous n'avons aucune prise quant au nombre et au genre de cas dont nous sommes saisis. En cons�quence, nous poursuivons la mise en œuvre de notre programme de transformation � multiples facettes qui vise � renforcer davantage nos activit�s afin de garantir que tous nos commissaires, quelle que soit leur section, sont comp�tents, bien outill�s et soutenus.

La mise en œuvre des propositions formul�es dans le Plan d'innovation � la Section d'appel de l'immigration (SAI) a d�but� en 2006-2007 et vise � transformer cette section en un tribunal plus souple et plus proactif qu'auparavant. Les mesures adopt�es donnent d�j� des r�sultats positifs : elles rationalisent les processus de r�glement des cas et contribuent � l'efficacit� op�rationnelle sans compromettre l'�quit�. La CISR a �galement continu� de s'efforcer d'obtenir une meilleure int�gration des activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes ses sections. Cette initiative, d�ment �tay�e par un plan int�gr� des ressources humaines (RH) con�u pour fournir � nos employ�s les habilet�s et les comp�tences requises dans un tribunal int�gr�, a franchi un certain nombre d'�tapes importantes au cours de la p�riode vis�e, notamment la cr�ation d'un nouveau poste d'agent des tribunaux qui appuiera le travail de toutes les sections.

Am�lioration de la gestion et du fonctionnement

Pendant toute l'ann�e, nous avons continu� de renforcer un grand nombre de nos syst�mes et de nos processus en vue d'am�liorer l'efficacit� op�rationnelle et la responsabilit�. Dans son �valuation du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) de 2006-2007, le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor (SCT) a f�licit� la CISR pour l'importance consid�rable qu'elle accorde � la responsabilisation et � la modernisation, et pour l'am�lioration de ses m�thodes de gestion.

Conform�ment � l'engagement du gouvernement du Canada d'accro�tre la transparence et la responsabilisation, nous avons renforc� les contr�les de gestion dans les secteurs cl�s et mis en œuvre un plan de gestion pleinement int�gr� dans l'ensemble de l'organisation. De plus, nous avons accompli des progr�s importants en am�liorant les processus de gestion des cas � la CISR avec le lancement du Syst�me de gestion des cas int�gr� (SGCI) � la fin de la p�riode vis�e.

Renforcer le processus de nomination des commissaires

Le travail de nos commissaires exige une connaissance approfondie du droit de l'immigration et des r�fugi�s ainsi que du droit administratif et des principes qui s'y rattachent, comme la justice naturelle. Tous les jours, les commissaires de la CISR tiennent des audiences et rendent des d�cisions qui ont une profonde incidence sur la vie, la libert� et la s�curit� des personnes qui comparaissent devant eux et sur les Canadiens en g�n�ral. Les normes de s�lection des nouveaux commissaires sont par cons�quent �lev�es pour faire en sorte qu'ils poss�dent l'exp�rience, les aptitudes et les comp�tences requises. Tout au long de l'exercice 2006-2007, la CISR a collabor� avec le gouvernement en vue d'examiner la possibilit� de renforcer le processus actuel de s�lection fond� sur le m�rite des commissaires nomm�s par le gouverneur en conseil.

Participation des intervenants

Le syst�me canadien d'immigration et d'octroi de l'asile est consid�r� comme l'un des meilleurs et des plus novateurs au monde. Nos intervenants ont largement contribu� � ce succ�s, � la fois par des �changes r�guliers de vues et d'opinions et �galement gr�ce � leurs observations et � leurs conseils sur les nouvelles initiatives. Par exemple, en 2006-2007, nos intervenants ont particip� de mani�re importante aux consultations tenues sur le projet Innovation � la SAI et sur les nouvelles Directives sur les proc�dures concernant les personnes vuln�rables qui comparaissent devant la Commission de l'immigration et du statut de r�fugi� du Canada (Directives no 8), diffus�es en d�cembre 2006.

De plus, la CISR participe activement � des activit�s de r�seautage avec d'autres tribunaux canadiens par l'entremise d'organisations telles que le Conseil des tribunaux administratifs canadiens (CTAC).

R�le du Canada � l'�chelle internationale

La CISR a continu� de cr�er des liens avec ses homologues internationaux pendant la p�riode vis�e par le Rapport, tirant profit de l'�change d'expertises et des pratiques exemplaires en participant � des forums internationaux comme l'Association internationale des juges aux affaires des r�fugi�s (AIJAR), le Comit� ex�cutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les r�fugi�s (COMEX) et le Groupe des consultations intergouvernementales sur les politiques d'asile, de reconnaissance du statut de r�fugi� et de migration en Europe, en Am�rique du Nord et en Australie (GCI). De plus, la CISR et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les r�fugi�s (HCR) ont conclu une entente qui a permis de confier � des employ�s de la CISR des affectations de courte dur�e en vue d'assurer la formation du personnel du HCR � l'�tranger.

Donner des r�sultats aux Canadiens

La Section de l'immigration (SI) a r�gl� un plus grand nombre de cas que pr�vu en 2006-2007 et la SAI a affich� des gains en productivit� gr�ce � la mise en œuvre de strat�gies d�cisionnelles et de pratiques de gestion des cas novatrices. Cependant, �tant donn� l'accroissement du nombre de nouveaux cas et les retards dans les nominations et les renouvellements de mandat de commissaires, la Section de la protection des r�fugi�s (SPR) et la SAI n'ont pas �t� en mesure de r�gler autant de cas que pr�vu dans les plans de l'exercice vis�. Malgr� ces difficult�s, seul un nombre infime - moins de un pour cent - des d�cisions de la CISR ont �t� annul�es en contr�le judiciaire par la Cour f�d�rale pendant la p�riode vis�e par le Rapport.

Les d�fis de l'avenir

Les d�fis � relever seront nombreux pour la CISR au cours de la prochaine ann�e. Si nous ne disposons pas d'un nombre suffisant de commissaires, nous continuerons d'en ressentir les effets sur l'efficacit� et la rapidit� avec laquelle nous rendons nos d�cisions. Tout en prenant toutes les mesures � notre disposition pour en att�nuer les effets sur les personnes qui comparaissent devant nous, nous esp�rons travailler avec le gouvernement au cours des prochains mois pour trouver une solution positive et durable � la situation des effectifs des commissaires � la SPR et � la SAI.

Nous continuerons �galement de chercher des moyens de promouvoir la coh�rence des proc�dures et des r�sultats, tout en respectant l'ind�pendance d�cisionnelle. Parall�lement, nous sommes toujours d�termin�s � progresser pour mettre en œuvre le programme de transformation qui nous permettra d'obtenir de meilleurs r�sultats pour les Canadiens. Nos commissaires et notre personnel jouent un r�le essentiel dans l'atteinte de nos objectifs, et compte tenu de leur d�vouement, de leur cr�ativit� et de leur souplesse, je suis certain de notre succ�s.

Brian Goodman

Pr�sident

D�claration de la direction

Je soumets, en vue de son d�p�t au Parlement, le Rapport sur le rendement de 2006-2007 de la CISR.

Le pr�sent document a �t� pr�par� conform�ment aux principes de pr�sentation des rapports �nonc�s dans le Guide de pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses de 2006-2007 : Rapports sur les plans et les priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement.

- Il est conforme aux exigences pr�cises de d�claration figurant dans les lignes directrices du SCT.

- Il repose sur l'architecture des activit�s de programme et le(s) r�sultat(s) strat�gique(s) de l'organisation qui ont �t� approuv�s par le Conseil du Tr�sor.

- Il pr�sente une information coh�rente, compl�te, �quilibr�e et fiable.

- Il fournit une base pour la reddition de comptes � l'�gard des r�sultats obtenus avec les ressources et les attributions qui lui sont confi�es.

- Il rend compte de la situation financi�re en fonction des chiffres approuv�s provenant du Budget des d�penses et des Comptes publics du Canada.

Brian Goodman

Pr�sident

Renseignements sommaires

Raison d'�tre

Nature de la CISR

La CISR est un tribunal administratif ind�pendant qui rend des comptes au Parlement du Canada par l'entremise du ministre de Citoyennet� et Immigration Canada (CIC).

En tant qu'organisation charg�e d'appliquer la justice administrative, la CISR respecte les principes de justice naturelle et rend ses d�cisions conform�ment � la loi, notamment la Charte canadienne des droits et libert�s. Ce mandat se traduit dans notre mission, notre vision et nos valeurs, lesquelles contribuent � fa�onner nos priorit�s et � cerner les qualit�s que nous nous effor�ons d'incarner. Il oriente aussi nos d�cisions au jour le jour, afin que le travail de tous � la CISR soit en accord avec notre mission et notre vision pour l'avenir.

Tableau 1.1 : Mission, vision et valeurs de la CISR

| MISSION | |

| La CISR est un tribunal ind�pendant �tabli par le Parlement du Canada. Notre mission consiste � rendre avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. | |

| VISION | VALEURS |

| Nous viserons l'excellence dans toutes nos activit�s et traiterons chacun simplement, rapidement et �quitablement. En faisant preuve d'innovation et de souplesse, nous formerons un tribunal administratif d'avant-garde et contribuerons, avec nos partenaires, � tracer l'avenir du syst�me d'immigration du Canada. |

|

La CISR s'emploie pleinement � faire preuve d'�quit� dans tous les aspects de son travail. C'est donc dire qu'elle respecte la loi et qu'elle se montre juste, honn�te, ouverte et impartiale; en outre, elle reconna�t que, parmi ceux qui comparaissent devant elle, certains ont v�cu des situations tr�s difficiles, et elle respecte la diversit� des cultures. Toutefois, d'abord et avant tout, elle est parfaitement consciente que la d�cision rendue dans chaque cas influe directement et profond�ment sur la vie des gens.

Mandat

� titre de plus grand tribunal administratif f�d�ral du Canada, la CISR employait environ 942 personnes � son si�ge et dans ses bureaux r�gionaux en 2006-2007. La CISR se compose de trois sections ayant chacune son propre mandat, qui lui est conf�r� en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des r�fugi�s (LIPR) :

Tableau 1.2 : Mandats des sections de la CISR

| Section de la protection des r�fugi�s (SPR) |

|

| Section de l'immigration (SI) |

|

| Section d'appel de l'immigration (SAI) |

|

Par l'interm�diaire de chaque section, la CISR rend en g�n�ral une forme de justice plus simple et plus rapide que celle rendue par les cours de justice, tout en accordant autant d'attention � la rigueur de la loi et � son application aux faits propres � chaque cas. La CISR est un tribunal des droits de la personne, et les femmes et les hommes qui y travaillent respectent la dignit� humaine de tous ceux qui comparaissent devant elle.

Les processus d�cisionnels des trois sections sont appuy�s par l'activit� de programme Gestion et services g�n�raux, qui inclut un �ventail d'activit�s concernant les RH, les services juridiques, les communications, la planification strat�gique, la v�rification et l'�valuation, la gestion du risque, les valeurs et l'�thique, les services financiers, la technologie de l'information ainsi que la gestion et qui fournit � la CISR des processus de gestion et des services administratifs efficients, tout en favorisant l'efficacit� organisationnelle.

Avantages pour les Canadiens

Les immigrants et les r�fugi�s ont toujours grandement contribu� � la croissance et � l'essor du Canada. En s'acquittant de son mandat, la CISR procure des avantages aux Canadiens, et ce, de trois importantes fa�ons :

- les audiences qu'elle tient pour trancher les demandes d'asile visent � faire en sorte que le Canada accepte les personnes � prot�ger, conform�ment � ses obligations internationales et au droit canadien;

- les enqu�tes et les contr�les des motifs de d�tention qu'elle effectue contribuent � assurer la s�curit� des Canadiens;

- le m�canisme ind�pendant qu'elle applique pour r�gler les appels en mati�re de parrainage, les appels d'une mesure de renvoi et les appels sur l'obligation de r�sidence assure l'�quit� du processus pour les appelants et leur famille.

Gr�ce aux d�cisions qu'elle rend, la CISR contribue aussi, de fa�on plus g�n�rale, � la qualit� de vie des collectivit�s canadiennes en renfor�ant le tissu social de notre pays, ainsi qu'en refl�tant et en r�affirmant les valeurs qui sont ch�res aux Canadiens. Ces valeurs comprennent le respect :

- des droits de la personne

- de l'�galit�

- de l'�quit�

- de la paix

- de la primaut� du droit

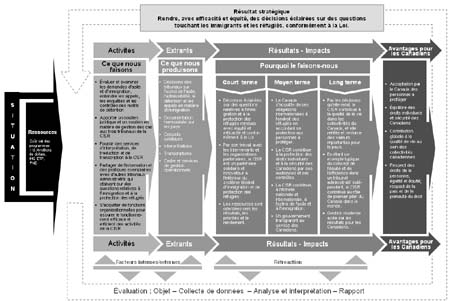

Mod�le logique de la CISR

Nos activit�s, notre production et les r�percussions de ces activit�s sont illustr�es dans le diagramme qui suit. Ce diagramme repr�sente un processus dynamique, dans le cadre duquel l'information est diffus�e au sein de la CISR afin de veiller � ce que tous � la CISR concentrent leurs efforts sur les activit�s et le travail permettant d'atteindre les r�sultats escompt�s au profit des Canadiens.

Figure 1.1 : Mod�le logique de la CISR

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Ressources financi�res et humaines totales

Les donn�es sommaires sur l'ensemble des ressources financi�res et humaines de la CISR en 2006-2007 figurent dans les tableaux suivants.

Tableau 1.3 : Ressources financi�res et humaines totales pour 2006-2007

| Ressources financi�res totales (en millions de dollars) | ||

| D�penses pr�vues | Autorisations totales | D�penses r�elles |

| 116,8 | 119,3 | 110,4 |

| D�penses pr�vues pour l'exercice et pr�sent�es dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007. | Niveau de d�penses autoris� par le gouvernement. | Montant r�ellement d�pens� pendant l'exercice 2006-2007, conform�ment aux Comptes publics. |

| Ressources humaines totales | ||

| Utilisation pr�vue | Utilisation r�elle | �cart |

| 1 050 | 942 | (108) |

| �quivalents temps plein pr�vus pour l'exercice et pr�sent�s dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007. | �quivalents temps plein r�ellement utilis�s au cours de l'exercice 2006-2007. | Diff�rence entre l'utilisation pr�vue et l'utilisation r�elle des �quivalents temps plein. |

R�sultat strat�gique, priorit�s strat�giques et activit�s de programme de la CISR

Les pages qui suivent contiennent des renseignements sur l'aspect organisationnel du r�sultat strat�gique, des priorit�s strat�giques et des activit�s de programme de la CISR.

R�sultat strat�gique de la CISR

Suivant le mandat que lui conf�re la loi, la CISR n'a qu'un seul r�sultat strat�gique :

Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi.

Priorit�s strat�giques de la CISR

Afin d'atteindre son r�sultat strat�gique, la CISR a �tabli quatre priorit�s strat�giques pour l'exercice 2006-2007. Ces priorit�s contribuent � la r�alisation de cet objectif parce qu'elles font en sorte que les plans, les activit�s et les r�sultats attendus de la CISR mettent en valeur la grande qualit�, la coh�rence et l'efficacit� � l'�chelle de l'organisation, favorisent un milieu ouvert qui attache de l'importance � ses gens et pr�conisent la souplesse, la responsabilisation et l'am�lioration constante.

Tableau 1.4 : Priorit�s strat�giques de la CISR pour 2006-2007

| PRIORIT�S STRAT�GIQUES POUR 2006-2007 |

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. |

| Int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes les sections de la CISR en vue de promouvoir davantage les mesures visant � am�liorer la qualit�, la coh�rence et l'efficacit�. |

| Continuer de b�tir une structure organisationnelle souple et novatrice qui favorise le soutien � son personnel. |

| Am�liorer les processus de gestion des cas par la mise en œuvre r�ussie du SGCI. |

| Mettre en œuvre un plan de gestion horizontal et pleinement int�gr� qui refl�te la r�alit� de la CISR. |

Activit�s de programme de la CISR

Fond� sur l'architecture des activit�s de programme (AAP), approuv�e par le SCT, le travail de la CISR et de ses sections s'effectue par le truchement de quatre activit�s de programme, dont les trois premi�res englobent toutes les d�cisions rendues � la CISR.

Tableau 1.5 : Architecture des activit�s de programme de la CISR

| COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE R�FUGI� DU CANADA |

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. |

| Architecture des activit�s de programme de la CISR |

| Activit� de programme : Protection des r�fugi�s |

|

| Activit� de programme : Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention |

|

| Activit� de programme : Appels en mati�re d'immigration |

|

| Activit� de programme : Gestion et services g�n�raux |

|

Le tableau suivant r�sume les principaux r�sultats attendus et le rendement des quatre activit�s de programme de la CISR � l'appui du respect de ses priorit�s strat�giques et de l'atteinte du r�sultat strat�gique.

Tableau 1.6 : �tat du rendement de la CISR

| Priorit�s strat�giques 2006-2007 (en millions de dollars) | |

| D�penses pr�vues : 116,8 | D�penses r�elles : 110,4 |

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. | |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE 1 Int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes les sections de la CISR en vue de promouvoir davantage les mesures visant � am�liorer la qualit�, la coh�rence et l'efficacit� |

|

| D�penses pr�vues: 87,7 | D�penses r�elles: 76,9 |

| Activit� de programme : Protection des r�fugi�s, Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention, Appels en mati�re d'immigration, Gestion et services g�n�raux | |

R�sultats :

|

|

| Type : Engagement ant�rieur | Sommaire du rendement : Satisfait � toutes les attentes* |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE 2 Continuer de b�tir une structure organisationnelle souple et novatrice qui soutient son personnel |

|

| D�penses pr�vues: 1,4 | D�penses r�elles: 1,3 |

| Activit� de programme : Protection des r�fugi�s, Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention, Appels en mati�re d'immigration, Gestion et services g�n�raux | |

R�sultats :

|

|

| Type : En cours | Sommaire du rendement : Satisfait � toutes les attentes* |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE 3 Am�liorer les processus de gestion des cas par la mise en œuvre r�ussie du SGCI |

|

| D�penses pr�vues: 9,5 | D�penses r�elles: 10,9 |

| Activit� de programme : Protection des r�fugi�s, Gestion et services g�n�raux | |

R�sultats :

|

|

| Type : En cours | Sommaire du rendement : Satisfait � toutes les attentes* |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE 4 Mettre en œuvre un plan de gestion horizontal et pleinement int�gr� qui refl�te la r�alit� de la CISR |

|

| D�penses pr�vues: 18,2 | D�penses r�elles: 21,3 |

| Activit� de programme : Gestion et services g�n�raux | |

R�sultats :

|

|

| Type : En cours | Sommaire du rendement : Satisfait � toutes les attentes* |

*Remarque : Il s'agit de priorit�s strat�giques en cours et pluriannuelles

Au cours de l'exercice 2006-2007, la CISR a fait de grands progr�s dans la r�alisation des initiatives associ�es � chacune de ses priorit�s strat�giques, comme l'illustre le tableau ci dessus. Les activit�s de programme Appels en mati�re d'immigration et Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention ont connu un accroissement de la productivit�. Les efforts se poursuivent en vue d'int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes l'organisation. En outre, la CISR a termin� l'�laboration du SGCI. Par contre, la CISR doit relever des d�fis dans les trois activit�s de programme, en particulier en ce qui concerne les nominations et le renouvellement des mandats des commissaires et l'attrition des cadres sup�rieurs.

La CISR a aussi r�alis� des progr�s dans l'application d'un plan de gestion pleinement int�gr� en s'assurant que la gestion des risques demeure partie int�grante des activit�s de planification et de gestion, ainsi que dans la mise en œuvre d'un programme int�gr� d'apprentissage et de perfectionnement professionnel pour l'ensemble de son personnel.

Cadre de fonctionnement

Tout au long de l'exercice 2006-2007, la CISR s'est acquitt�e de son mandat dans un environnement complexe en constante �volution. Comme toujours, des facteurs nationaux et internationaux peuvent influer sur l'environnement et le contexte de travail de la CISR. Par exemple, des conflits et la situation dans certains pays peuvent entra�ner des mouvements de r�fugi�s, ce qui influe par contrecoup sur le nombre de demandes d'asile pr�sent�es au Canada. Il en va de m�me des changements inattendus dans les tendances migratoires internationales, qui peuvent influer sur le nombre de personnes qui cherchent � se faire admettre au Canada.

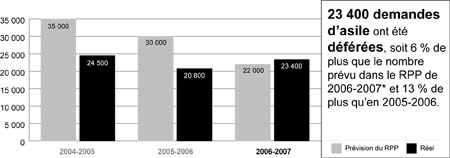

En ce qui a trait au nombre de demandes d'asile re�ues et � la charge de travail dans les trois sections de la CISR, l'incertitude dans les pr�visions a jou� un r�le important dans le cadre de fonctionnement dans lequel la CISR a r�alis� son mandat en 2006-2007. La tendance � la baisse du nombre de demandes d'asile remarqu�e au Canada pendant les quatre ann�es pr�c�dentes a commenc� � changer, et, maintenant, le nombre de demandes d'asile d�f�r�es est � la hausse. Stimul� par une augmentation du nombre d'appels en mati�re de parrainage, le nombre d'appels en mati�re d'immigration interjet�s � la CISR a aussi augment�. De plus, � la SI, il y a eu hausse du volume d'enqu�tes et de contr�les des motifs de d�tention.

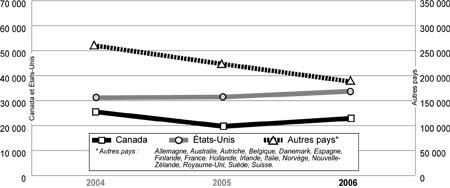

Poursuite de la baisse du nombre de demandes d'asile

Depuis trois ans, en g�n�ral, les pays occidentaux constatent une baisse importante et constante du nombre de demandes d'asile qui leur sont pr�sent�es. Par contre, au Canada et aux �tats Unis, le contraire s'est produit : par rapport � 2005, la CISR s'est vu d�f�rer 16 % de plus de demandes d'asile au cours de l'ann�e civile 2006. Pour l'exercice 2006-2007, les demandes d'asile d�f�r�es ont d�pass� de 12 % le total atteint en 2005-2006 et de 6 % les pr�visions �tablies dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR.

Figure 1.2 : Demandes d'asile pr�sent�es dans les pays occidentaux (2004-2006)

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

En 2006-2007, le Mexique �tait en t�te des pays sources de demandes d'asile au Canada, suivi de la Chine, d'Ha�ti et de la Colombie. Toutefois, le nombre de demandeurs d'asile mexicains a d�pass� de loin celui des autres pays sources : le nombre total de demandeurs d'asile du Mexique a �t� sup�rieur au total combin� des trois autres pays sources.

Figure 1.3 : Demandes d'asile pr�sent�es (2004-2006)

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Depuis 2004-2005, le nombre de demandes d'asile re�ues au Canada et aux �tats Unis est en augmentation constante, principalement en raison de la hausse marqu�e des demandes d'asile pr�sent�es par des Mexicains, et contrairement � la tendance observ�e dans les autres pays occidentaux.

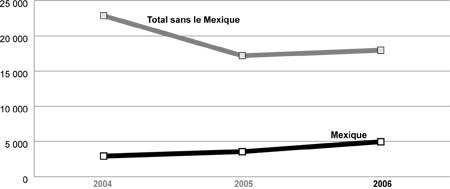

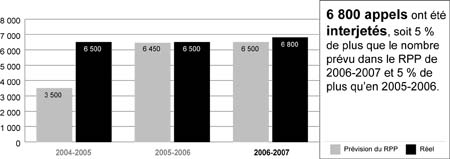

Hausse des appels en mati�re de parrainage au titre de la cat�gorie du regroupement familial

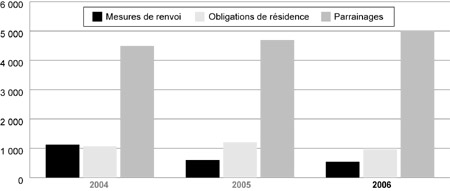

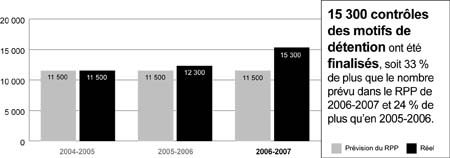

Conform�ment � la tendance observ�e au cours des derni�res ann�es, le nombre d'appels en mati�re d'immigration interjet�s est demeur� �lev� en 2006-2007, en hausse de 5 % par rapport aux niveaux de 2005-2006, et sup�rieur de 5 % aux pr�visions tout d'abord �tablies dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR. Cette croissance est enti�rement attribuable aux appels en mati�re de parrainage de la cat�gorie du regroupement familial.

Figure 1.4 : Appels en mati�re d'immigration interjet�s (2004-2006)

Alors que le volume des appels sur l'obligation de r�sidence et des appels de mesure de renvoi a diminu�, les appels en mati�re de parrainage au titre de la cat�gorie du regroupement familial ont augment� de 10 % par rapport � l'exercice pr�c�dent. Cette situation peut s'expliquer en partie par l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la r�unification des familles et par les efforts que d�ploie CIC pour traiter un nombre accru de demandes de parrainage d'un membre de la famille. Par cons�quent, un plus grand nombre d'appels ont �t� interjet�s.

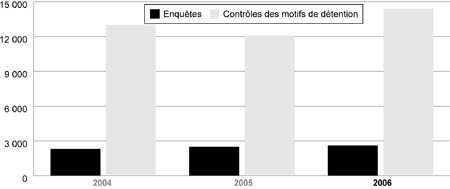

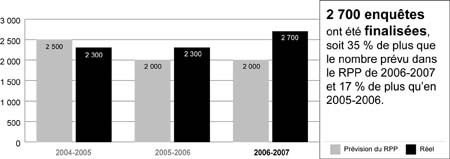

Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention

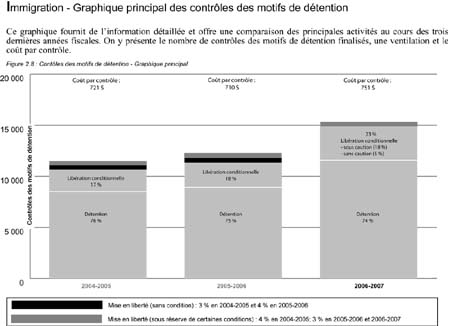

En 2006-2007, la charge de travail de la SI a augment� : 15 300 contr�les des motifs de d�tention ont �t� finalis�s (par rapport � 12 300 en 2005-2006), et 2 700 enqu�tes ont �t� finalis�es (par rapport � 2 300 en 2005-2006). Les contr�les des motifs de d�tention sont toujours effectu�s dans les d�lais pr�vus dans la Loi sur l'immigration et la protection des r�fugi�s.

Figure 1.5 : Contr�les des motifs de d�tention et enqu�tes finalis�s (2004-2006)

Le nombre de cas d'immigration d�pend de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La croissance du nombre de contr�les des motifs de d�tention est principalement attribuable � la consignation des cas r�gl�s avant l'ouverture, pratique �tablie en 2006-2007.

Modernisation et responsabilisation

Le public continue de s'int�resser au travail de la CISR et exige davantage de transparence et de responsabilisation de la part du gouvernement. De plus, le gouvernement du Canada a pris un engagement ferme � l'�gard de la responsabilisation en adoptant la nouvelle Loi f�d�rale sur la responsabilit� en d�cembre 2006. Comme il a �t� mentionn� dans le discours du Tr�ne du 4 avril 2006, cette loi transformera le r�gime actuel de surveillance et de gestion en renfor�ant les r�gles et les institutions qui assurent � la population canadienne transparence et responsabilisation. La CISR continue de r�pondre � ces exigences en am�liorant ses rapports sur le rendement, en int�grant des pratiques exemplaires et en mettant en œuvre des processus innovateurs.

Initiatives � l'�chelle du gouvernement

Au cours de l'exercice 2006-2007, la CISR a mis en œuvre des initiatives pangouvernementales visant � am�liorer la gestion dans le secteur public. Elle a aussi renforc� ses m�thodes de gestion dans le but d'accro�tre son rendement g�n�ral. Parmi les initiatives prises, mentionnons la mise en œuvre de la politique sur la Structure de gestion des ressources et des r�sultats (SGRR), du CRG et des initiatives de modernisation des RH du gouvernement du Canada, ainsi que l'am�lioration de la conformit� � la Politique du gouvernement sur la s�curit�. Ces mesures appuient les efforts d�ploy�s par la CISR en vue de d�velopper la capacit� organisationnelle n�cessaire pour maintenir un volume de d�cisions �lev� en s'assurant de la mise en place de l'infrastructure et des pratiques exemplaires de gestion n�cessaires.

Protocole relatif aux questions concernant la conduite des commissaires

La CISR a �t� le premier tribunal administratif f�d�ral � instituer un processus officiel de traitement des plaintes relatives � la conduite des d�cideurs nomm�s � la CISR par le gouverneur en conseil. Institu� en octobre 1999, le Protocole relatif aux questions concernant la conduite des commissaires reconna�t que le respect de normes de conduite �lev�es est exig� des titulaires de charges publiques, comme les d�cideurs de la CISR, dont les d�cisions affectent profond�ment la vie des gens.

En 2006-2007, 12 plaintes ont �t� d�pos�es en vertu du Protocole. De ce nombre, une plainte �tait irrecevable en vertu du Protocole, huit plaintes n'�taient pas fond�es, deux plaintes �taient partiellement fond�es, et une plainte n'est pas encore r�gl�e. Aucun appel n'a �t� interjet�.

Processus de s�lection fond� sur le m�rite des commissaires nomm�s par d�cret

Les Canadiens s'attendent � ce que les personnes qui exercent des fonctions officielles poss�dent des niveaux �lev�s de comp�tence et fassent preuve d'�thique. Un processus de nomination des titulaires de charges publiques fond� sur le m�rite constitue un moyen important pour les institutions f�d�rales de faire preuve de cr�dibilit�.

M�me si, depuis de nombreuses ann�es, les candidats susceptibles d'�tre nomm�s � la CISR �taient pr�s�lectionn�s au moyen d'examens �crits et d'entrevues, en mars 2004, la CISR a instaur� un nouveau processus exhaustif de s�lection fond� sur le m�rite pour les personnes nomm�es par d�cret (PND). En novembre 2006, le ministre de CIC a demand� au Secr�tariat de la Commission des nominations publiques (SCNP) d'examiner le processus de s�lection fond� sur le m�rite des commissaires nomm�s par d�cret et de formuler des recommandations visant � l'am�liorer. Les modifications propos�es permettront de renforcer l'approche ax�e sur les comp�tences du processus de s�lection de la CISR et rendront le processus plus transparent et plus �quitable.

� la suite de l'acceptation, par le ministre, des recommandations contenues dans le rapport du SCNP (Harrison) pr�sent� � la fin de mars 2007, la CISR a commenc� la mise en œuvre du processus de s�lection r�vis�. En vertu de ce processus r�vis�, le pr�sident de la CISR est pleinement responsable de la s�lection de candidats qualifi�s qui sont recommand�s au ministre.

Il s'agira toujours d'un processus de s�lection ind�pendant, transparent et fond� sur le m�rite, qui garantit que seuls les candidats qualifi�s sont retenus en vue d'une nomination. Les candidats seront �valu�s en fonction de normes �lev�es de comp�tences de mani�re � s'assurer qu'ils poss�dent les comp�tences, les habilet�s et les qualit�s personnelles requises. Tous les commissaires actuellement en poste ont �t� et continueront d'�tre �valu�s en fonction des normes de comp�tences.

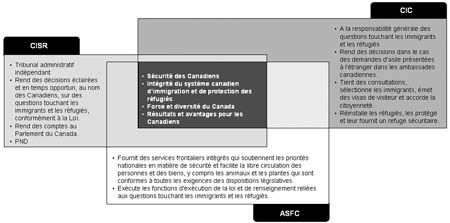

Gestion du portefeuille

En 2006-2007, la CISR, l'ASFC et CIC ont poursuivi leur collaboration pour les questions relatives aux op�rations et au portefeuille, dans le respect de leurs mandats respectifs distincts et de l'ind�pendance des fonctions d�cisionnelles de la CISR.

Les domaines de collaboration comprennent les suivants, sans y �tre limit�s :

- r�daction d'un protocole d'entente trilat�ral entre CIC, l'ASFC et la CISR qui, une fois finalis�, d�finira clairement la relation administrative qu'entretiennent les trois organisations, tout en soulignant l'ind�pendance de la CISR et de ses d�cideurs;

- travail continu sur le projet pilote de collecte simplifi�e de renseignements. Lanc� au bureau r�gional de l'Est, ce projet pilote vise � simplifier la collecte de renseignements, � �viter les chevauchements et � am�liorer la qualit� des renseignements recueillis par les partenaires de portefeuille au cours des premi�res �tapes de la pr�sentation des demandes d'asile au Canada;

- travail continu sur l'Innovation � la SAI concernant la r�ception en d�but de processus des dossiers d'appel envoy�s par les fonctionnaires de CIC � l'�tranger et la participation du conseil du ministre aux efforts informels faits en d�but de processus pour r�gler les appels en mati�re d'immigration.

Figure 1.6 : Portefeuille de la CISR, de l'ASFC et de CIC

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Partnaires et organismes

La CISR continue de collaborer �troitement avec des organismes centraux, dont le Bureau du Conseil priv� pour ce qui est de la nomination par d�cret des commissaires de la CISR et des projets de r�glementation, et le SCT en ce qui a trait � la gestion des programmes et � la responsabilisation. De plus, elle travaille avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada concernant les questions li�es aux approvisionnements et aux locaux et, enfin, avec la Commission de la fonction publique, l'Agence de la fonction publique du Canada et l'�cole de la fonction publique du Canada en ce qui touche les questions de gestion des RH. La CISR a �galement contribu� aux conf�rences tenues en 2006 et en 2007 par le CTAC. Ces r�unions permettent � tous les tribunaux administratifs canadiens de d�couvrir des pratiques exemplaires et des nouvelles mani�res d'aborder les questions de l'heure, et d'�changer sur ces sujets.

Partenaires

Le Comit� consultatif sur les pratiques et les proc�dures (CCPP) de la CISR a pour but d'encourager des rapports syst�matiques, � l'�chelle nationale, entre la Commission et les intervenants de l'ext�rieur du gouvernement. Ce comit� se compose de repr�sentants du Conseil canadien pour les r�fugi�s (CCR), de l'Association du Barreau canadien, de la Refugee Lawyers Association, de l'Association qu�b�coise des avocats et des avocates en droit de l'immigration et du HCR. Le CCPP constitue une tribune permettant de consulter, de conseiller, d'�changer des renseignements et de discuter des questions d'int�r�t commun en mati�re de proc�dures et de pratiques.

La CISR a tenu deux r�unions avec le CCPP en plus d'organiser des t�l�conf�rences sur des questions pr�cises. Les intervenants ont �t� consult�s au sujet des initiatives de la CISR, et les bureaux r�gionaux ont tenu des r�unions � l'�chelle locale avec des consultants en immigration, des avocats, des associations d'avocats, des associations de d�fense des r�fugi�s et de droit des r�fugi�s, ainsi que des organisations non gouvernementales.

Contexte international

En 2006-2007, la CISR a particip� � divers �v�nements internationaux qui lui ont permis de mieux conna�tre les pratiques exemplaires de ses partenaires et de pr�senter son expertise. Notamment, elle a particip� aux �v�nements du COMEX, du GCI, de l'AIJAR et du R�seau de l'Union europ�enne pour les praticiens de l'asile.

Les points saillants de l'ann�e incluent aussi la tenue de s�ances d'information sur les activit�s de la CISR � l'intention de d�l�gations �trang�res, y compris des d�l�gations gouvernementales du Royaume-Uni, du Mexique, des Pays-Bas et de la Russie. De plus, la CISR a particip� � des �changes d'information bilat�raux avec des organismes homologues en Argentine, au Danemark, en Su�de et aux �tats-Unis.

Pour r�pondre � un besoin cern� par le HCR, la CISR a aussi organis� des affectations dans les bureaux r�gionaux du HCR � l'�tranger dans le cadre du Programme d'affectations internationales de la CISR et du HCR. Cette initiative a permis � des employ�s de la CISR de former le personnel du HCR sur les questions relatives � l'octroi de l'asile. En 2006-2007, la CISR et le HCR ont organis� quatre affectations : Ankara (Turquie), New Delhi (Inde), Moscou (Russie) et Nairobi (Kenya). La formation offerte � l'occasion de ces affectations �tait ax�e sur les techniques d'entrevue, l'�valuation de la cr�dibilit�, l'analyse des questions d'inclusion et d'exclusion, la r�daction de notes d'entrevue, la r�daction de rapports d'�valuation pour l'octroi de l'asile et l'utilisation de renseignements sur les pays d'origine.

Liens avec les secteurs de r�sultats du gouvernement du Canada

Les organismes f�d�raux du Canada jouent un r�le important dans la qualit� de vie des Canadiens et ils parviennent � tenir ce r�le parce que l'ensemble des politiques et des r�sultats du gouvernement, de m�me que les mandats et les programmes des minist�res, sont con�us � cette fin. La CISR contribue grandement aux secteurs de r�sultats du gouvernement du Canada, pr�sent�s dans le diagramme qui suit.

Tableau 1.7 : Liens des programmes d'activit� de la CISR avec les secteurs de r�sultats du gouvernement du Canada

| AM�LIORER LA QUALIT� DE VIE DES CANADIENS |

| R�SULTAT STRAT�GIQUE DE LA CISR Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. |

| SECTEURS DE R�SULTATS DU GOUVERNEMENT DU CANADA |

| Sur la sc�ne internationale Un monde s�curitaire et s�curis� gr�ce � la coop�ration internationale |

| Par le biais de l'activit� de programme Protection des r�fugi�s, le Canada accepte les personnes � prot�ger. Le Canada offre l'asile � ceux qui craignent avec raison d'�tre pers�cut�s, ainsi qu'� ceux qui sont expos�s � une menace � leur vie, � un risque d'�tre soumis � la torture ou � des traitements ou peines cruels et inusit�s. |

| Sur le plan social Des collectivit�s s�curitaires et prot�g�es |

| Par le biais de l'activit� de programme Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention, la CISR reconna�t que ses d�cisions ont des cons�quences sur l'am�lioration de la s�curit� des Canadiens et sur leur protection. C'est en fonction de ce sens des responsabilit�s que la CISR assure un �quilibre entre les droits des personnes et la s�curit� de la population canadienne. |

| Sur le plan social Soci�t� diversifi�e qui favorise la dualit� linguistique et l'inclusion sociale |

| Par le biais de l'activit� de programme Appels en mati�re d'immigration, la CISR reconna�t les contributions des immigrants � la vigueur et au dynamisme de la soci�t� et de la culture canadiennes, ainsi que l'engagement du Canada � l'�gard de la r�unification des familles. Le Canada est un pays qui s'enrichit de la diversit� des origines de sa population. |

Section 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique

La pr�sente section fournit de l'information d�taill�e sur le rendement relativement aux plans et aux r�sultats attendus �nonc�s dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR. L'information d�taill�e se fonde sur l'AAP ainsi que sur la SGRR de la CISR approuv�es par le SCT.

En 2006-2007, la CISR a red�fini le cadre de mesure du rendement associ� � l'AAP. Le cadre appuie la CISR relativement � l'�laboration de normes de rendement communes pour le tribunal ainsi qu'� la mise en place d'indicateurs de rendement s�lectionn�s, qui sont pr�sent�s dans cette section pour les r�sultats strat�giques de la CISR et les trois activit�s de programme de la CISR li�es au processus d�cisionnel.

Pour la premi�re fois, dans le cadre de son Rapport sur le rendement pour 2006-2007, la CISR utilise un cadre de mesure du rendement complet dans le but de rendre des comptes sur les r�sultats qu'elle a obtenus. La CISR tient � pr�ciser qu'elle met l'accent sur les r�sultats, qu'elle assure une optimisation des ressources, qu'elle tient compte des priorit�s f�d�rales et qu'elle continue de remplir son mandat.

En 2007-2008, la CISR mettra � jour son AAP ainsi que le cadre de mesure du rendement correspondant en incorporant le sous-sous-programme et les activit�s du sous programme dans ses activit�s de programme. Cela permettra � la CISR de se doter d'une SGRR et d'une AAP simplifi�es et efficaces pour se conformer pleinement aux exigences du SCT.

�l�ments communs

Les rapports sur le rendement et les rapports sur les plans et les priorit�s de la CISR se fondent sur les plans et les r�sultats attendus pr�sent�s dans le plan d'activit�s int�gr� annuel de la CISR. L'une des principales caract�ristiques de ces rapports est d'indiquer, parmi les plans et les r�sultats attendus, les �l�ments communs aux trois activit�s de programme li�es au processus d�cisionnel et qui contribuent principalement au respect des deux premi�res priorit�s strat�giques de la CISR. Ces plans et r�sultats sont pr�sent�s dans le tableau ci-dessous.

Faits saillants et r�sultats sur le rendement

Les principales activit�s communes pour 2006-2007 comprennent l'�laboration et la diffusion de politiques et/ou de directives importantes, la divulgation des mesures de rendement cl�s, l'�tablissement des profils de comp�tences pour le personnel de soutien du tribunal, la r�affectation des d�cideurs (y compris la formation polyvalente) et un programme international int�gr�.

Tableau 2.1 : �l�ments communs - Plans et r�sultats attendus

| �l�ments communs : Plans et r�sultats pour 2006-2007 |

|

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. | |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes les sections de la CISR en vue de promouvoir davantage les mesures visant � am�liorer la qualit�, la coh�rence et l'efficacit� |

|

| Plans | R�sultats |

| Instruments de politiques et proc�dures | |

| �laborer des politiques et des proc�dures concernant les personnes vuln�rables |

|

| �laborer une approche normalis�e pour encadrer la mani�re dont la CISR traite les cas faisant l'objet d'une interdiction de divulgation des renseignements (cas vis�s par l'art. 86) |

|

| �laborer un cadre applicable aux questions de d�tention et de s�curit� pour la CISR et mettre en œuvre des �l�ments s�lectionn�s dans les sections |

|

| Entreprendre l'�laboration d'une politique commune/partag�e sur le recours � la vid�oconf�rence |

|

| Mesures de rendement | |

| Mettre au point une approche normalis�e pour la pr�sentation des indicateurs de rendement de la CISR, notamment d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs significatifs pour toutes les sections |

|

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Continuer de b�tir une structure organisationnelle souple et novatrice qui soutient son personnel |

|

| Plans | R�sultats |

| Culture d�cisionnelle | |

| �laborer et mettre en œuvre des lignes directrices et des proc�dures communes relativement � la conduite des conseils |

|

| Poursuivre la mise en œuvre dans toute la CISR d'une strat�gie de gestion des RH ax�e sur les comp�tences, notamment �laborer pour les groupes fonctionnels des profils ax�s sur les comp�tences et des outils de soutien � leur utilisation |

|

| Appliquer une politique sur la r�affectation des commissaires de la SPR et de la SAI afin de faciliter les d�placements entre les deux sections |

|

| Mettre en place une formation polyvalente entre les sections et des activit�s de formation et de perfectionnement professionnel communes lorsque cela convient |

|

| Fournir des conseils de communication strat�gique et de l'information qui refl�tent les changements apport�s aux activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles |

|

| Activit�s internationales | |

| Dans le cadre du Programme des activit�s internationales, demander aux sections et services op�rationnels de d�finir leurs priorit�s d'ordre international respectives |

|

| Coordonner la participation aux conf�rences internationales |

|

Le Plan d'activit�s int�gr� de la CISR indique aussi les plans, les r�sultats attendus et les op�rations qui sont propres � chaque activit� de programme et qui contribuent au respect des priorit�s strat�giques de la CISR pour 2006-2007; ils font l'objet des analyses d�taill�es suivantes pour les trois activit�s de programme de la CISR li�es au processus d�cisionnel. L'analyse d�taill�e de l'activit� de programme Gestion et services g�n�raux est pr�sent�e � la section 4.

Activit� de programme protection des r�fugi�s

|

La Section de la protection des r�fugi�s est responsable de l'activit� de programme Protection des r�fugi�s de la CISR et joue un r�le d�terminant afin de permettre � la CISR de respecter ses priorit�s strat�giques et d'atteindre ses r�sultats strat�giques. Une part importante des ressources de la CISR est affect�e � cette activit� de programme, qui consiste surtout � rendre des d�cisions de qualit�, en temps opportun, � l'�gard des demandes d'asile pr�sent�es au Canada. |

Indicateurs et mesures de rendement

Tableau 2.2 : Protection des r�fugi�s - Ensemble des ressources financi�res et humaines

| Ressources financi�res (en millions de dollars) | ||

| D�penses pr�vues | Autorisations totales | D�penses r�elles |

| 86,4 | 86,3 | 81,4 |

| Ressources humaines (ETP) | ||

| Utilisation pr�vue | Utilisation r�elle | �cart |

| 825 | 706 | (119) |

Faits saillants et r�sultats sur le rendement

Dans sa qu�te continuelle d'un processus d�cisionnel de qualit� et uniforme, la SPR a mis l'accent sur la formation de ses commissaires relativement aux conditions dans les pays ainsi qu'aux questions de nature juridique qui pr�valent dans les principaux pays sources de r�fugi�s, tout en renfor�ant ses directives sur la categorisation afin de mieux r�pondre aux tendances changeantes sur les types de demandes d'asile. En 2006-2007, la SPR a continu� � rendre des d�cisions �clair�es en mati�re d'asile, et ce, malgr� le d�part d'un grand nombre de commissaires d'exp�rience.

Tableau 2.3 : Protection des r�fugi�s - Plans et r�sultats

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. | |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes les sections de la CISR en vue de promouvoir davantage les mesures visant � am�liorer la qualit�, la coh�rence et l'efficacit� |

|

| Plans | R�sultats |

| �l�ments distincts et valeurs du tribunal | |

| Continuer de surveiller le Plan d'action de la SPR afin de s'assurer de sa bonne ex�cution |

|

| Mettre en place des mesures afin de rationaliser davantage les processus de la SPR |

|

| R�duire davantage l'arri�r� des cas, les d�lais de traitement et le co�t par demande d'asile en surveillant et en �largissant l'initiative de la voie rapide, en r�duisant les ajournements et remises et en raffinant le processus de cat�gorisation |

|

| Continuer de mettre en œuvre et de surveiller l'approche strat�gique retenue pour assurer la qualit� du processus d�cisionnel au moyen de s�ances th�matiques sur l'assurance de la qualit�, de groupes de discussion, de cartables nationaux de documentation (CND), de guides jurisprudentiels et de d�cisions � caract�re persuasif additionnels, selon les besoins, et des Directives n� 8 |

|

| Faciliter le processus de nomination et de renouvellement des mandats en temps opportun |

|

| �laborer et offrir une formation sur divers sujets, notamment la protection de l'�tat, le prononc� des motifs, l'exclusion et les Directives n� 8 |

|

| R��valuer et dispenser la formation donn�e aux nouveaux commissaires et dispenser une formation cibl�e aux commissaires ayant de l'exp�rience dans tous les domaines pr�cis�s par la SPR |

|

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Am�liorer les processus de gestion des cas par la mise en œuvre r�ussie du SGCI |

|

| Plans | R�sultats |

| SGCI | |

| D�velopper et mettre en œuvre la version 4 |

|

| Assurer la formation n�cessaire et effectuer un exercice de simulation |

|

| Faire une �valuation post-mise en œuvre ax�e sur les � le�ons apprises � |

|

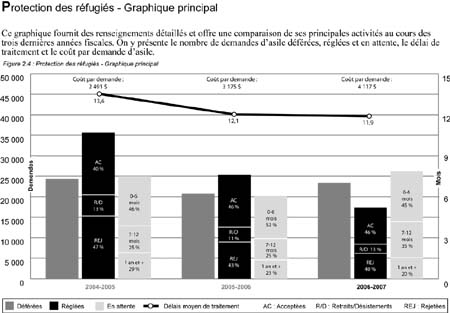

D�cisions de qualit�

Les indicateurs de rendement de 2006-2007 pour l'activit� de programme Protection des r�fugi�s sont pr�sent�s dans le tableau suivant.

Tableau 2.4 : Protection des r�fugi�s - Indicateurs de rendement

| R�sultats | Indicateurs | Cible | Valeur r�elle |

| D�cisions prises conform�ment � la loi | Nombre et nature des plaintes d�pos�es et pour lesquelles il a �t� d�termin� qu'elles �taient fond�es ou partiellement fond�es | Stabilit� et tendance � la baisse du pourcentage de toutes les d�cisions rendues | 7 plaintes d�pos�es, et aucune plainte fond�e |

| Nombre d'autorisations de contr�le judiciaire accord�es par la Cour | < 1 % du total des d�cisions rendues | < 1 % | |

| D�cisions de qualit� rendues avec �quit� | Comp�tence des commissaires | �valuation de la comp�tence de tous les nouveaux commissaires | Tous les nouveaux commissaires ont �t� �valu�s |

| �cart quant � la coh�rence de la CISR par type de cas pour les pays sources les plus importants | < 30 % taux de variance | < 30 % | |

| �cart quant � la coh�rence par pays pour chaque r�gion de la CISR | < 30 % taux de variance | < 30 % |

Donn�es cl�s

Voici les donn�es de l'activit� de programme Protection des r�fugi�s :

- Demandes d'asile d�f�r�es

- Demandes d'asile r�gl�es

- Demandes d'asile en attente

- D�lai moyen de traitement

- Co�t moyen par demande d'asile r�gl�e

Demandes d'asile d�f�r�es

Figure 2.1 : Protection des r�fugi�s - Demandes d'asile d�f�r�es

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

*� RPP de 2006-2007 � s'entend du Rapport sur les plans et priorit�s de 2006-2007 de la CISR

Avec 5 490 demandes d'asile d�f�r�es, le Mexique a �t� le principal pays source de demandeurs d'asile en 2005-2006, suivi de loin par la Chine, avec 1 700 demandes d'asile, et la Colombie, avec 1 450 demandes d'asile. En 2006-2007, le Mexique a �t� le pays source dans 23 % des demandes d'asile d�f�r�es, ce qui repr�sente une augmentation de 43 % par rapport aux demandes d'asile d�f�r�es en 2005-2006; ce pays source est le principal responsable de l'augmentation g�n�rale du nombre de demandes d'asile d�f�r�es.

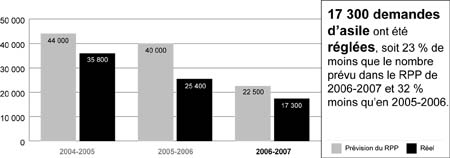

Demandes d'asile r�gl�es

Figure 2.2 : Protection des r�fugi�s - Demandes d'asile r�gl�es

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

L'�cart concernant les demandes d'asile r�gl�es est attribuable au fait que moins de d�cideurs ont �t� nomm�s ou ont vu leur mandat renouvel� que ce qui avait �t� pr�vu.

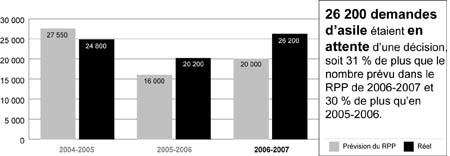

Demandes d'asile en attente

Figure 2.3 : Protection des r�fugi�s - Demandes d'asile en attente

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

L'�cart concernant les demandes d'asile r�gl�es et l'augmentation connexe de l'arri�r� de la SPR sont attribuables au fait que le nombre de d�cideurs est moins �lev� que pr�vu. Soixante-six pour cent des demandes d'asile en attente � la fin de l'ann�e dataient de neuf mois ou moins.

D�lai moyen de traitement

Le d�lai moyen de traitement �tait de 11,9 mois, en l�g�re diminution par rapport aux 12,1 mois en 2005-2006 et aux 13,6 mois en 2004-2005. Par contre, ce d�lai �tait plus �lev� que les 11,0 mois envisag�s dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007, principalement en raison du nombre de d�cideurs moins �lev� que pr�vu.

Co�t moyen par demande d'asile r�gl�e

Le co�t moyen par demande d'asile pour 2006-2007 s'est �lev� � 4 117 $, comparativement � 3 175 $ en 2005-2006. Le co�t unitaire par demande d'asile s'est chiffr� entre 1 600 $ pour un cas simple et 5 700 $ pour un cas complexe.

L'augmentation du co�t moyen par demande d'asile est attribuable � divers facteurs, dont une part plus �lev�e des frais fixes par unit� caus�e par une chute du volume global � traiter par la CISR, les co�ts de transition associ�s � l'ajustement des niveaux de dotation en fonction de la charge de travail r�duite, la hausse des salaires en raison des conventions collectives, et une proportion l�g�rement plus grande du nombre de demandes d'asile r�gl�es et motiv�es par �crit.

Pour les m�mes raisons que celles �nonc�es plus haut, le co�t r�el par demande d'asile est plus �lev� que le co�t moyen pr�vu de 3 500 $ dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR. Le co�t moyen pr�vu de 3 500 $ �tait fond� sur le nombre pr�vu de demandes d'asile r�gl�es, qui s'�levait � 22 500, tandis que le nombre r�el s'est chiffr� � 17 300.

Le co�t par demande d'asile comprend les co�ts li�s au processus d�cisionnel et aux activit�s connexes, comme la pr�paration des cas, la recherche, la mise au r�le des audiences, les services juridiques, l'interpr�tation dans une langue �trang�re, le soutien technique, les services de traduction et le soutien administratif, mais ne tient pas compte des co�ts extraordinaires comme les co�ts de d�veloppement du projet SGCI. Il comprend aussi une partie des co�ts associ�s � l'activit� de programme Gestion et services g�n�raux, qui est affect�e aux trois activit�s de programme li�es au processus d�cisionnel, en fonction des tendances en mati�re de d�penses.

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Activit� de programme enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention

|

La Section de l'immigration, dont les commissaires sont des fonctionnaires, est responsable de l'activit� de programme Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention. Les enqu�tes visent des �trangers ou des r�sidents permanents qui sont pr�sum�s interdits de territoire au Canada suivant les dispositions de la LIPR. Les contr�les des motifs de d�tention visent des r�sidents permanents ou des �trangers d�tenus en vertu de la LIPR. Un repr�sentant de la SI doit rencontrer les d�tenus dans les 48 heures suivant leur arriv�e, et d'autres contr�les doivent se tenir dans les d�lais pr�cis pr�vus par la LIPR. Les d�cideurs doivent assurer un juste �quilibre entre, d'une part, le droit individuel � la libert� et, d'autre part, la s�curit� des Canadiens et des personnes qui s�journent au Canada. Le nombre d'enqu�tes et de contr�les des motifs de d�tention effectu�s par la CISR est fonction du nombre de cas qui lui sont d�f�r�s par l'ASFC et CIC. |

Indicateurs et mesures de rendement

Tableau 2.5 : Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention - Ressources financi�res et humaines

| Ressources financi�res (en millions de dollars) | ||

| D�penses pr�vues | Autorisations totales | D�penses r�elles |

| 15,2 | 15,5 | 12,2 |

| Ressources humaines (ETP) | ||

| Utilisation pr�vue | Utilisation r�elle | �cart |

| 90 | 92 | 2 |

Faits saillants et r�sultats sur le rendement

Au cours de l'ann�e 2006-2007, l'activit� de programme enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention a connu une augmentation du nombre de cas d�f�r�s, tant pour les enqu�tes que pour les contr�les des motifs de d�tention. Les commissaires de la si ont tenu 17 % de plus d'enqu�tes et 24 % de plus de contr�les des motifs de d�tention qu'en 2005-2006.

Tableau 2.6 : Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention - Plans et r�sultats

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. | |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes les sections de la CISR en vue de promouvoir davantage les mesures visant � am�liorer la qualit�, la coh�rence et l'efficacit� |

|

| Plans | R�sultats |

| �l�ments distincts et valeurs du tribunal | |

| �laborer des processus harmonis�s et informels pour aider � respecter les d�lais prescrits par la loi et les exigences op�rationnelles afin de r�gler tous les cas d�f�r�s par l'ASFC et CIC |

|

| En s'appuyant sur les meilleures pratiques administratives de la CISR, �laborer et d�ployer � la SI des approches innovatrices aux processus |

|

| Continuer d'�laborer, de mettre � jour et de promouvoir des outils qui favorisent la qualit�, l'uniformit� et l'efficience du processus d�cisionnel dans les domaines de l'�thique, des communications, du contr�le de la qualit� et de la prestation de services |

|

| Continuer de surveiller les d�parts � la retraite afin de pr�voir les besoins en dotation |

|

| Offrir en permanence une formation sp�cialis�e de qualit� afin de r�pondre aux besoins particuliers des commissaires de la SI et d'aborder les questions d'actualit� (notamment le terrorisme et le crime organis�) |

|

| Continuer de mettre en place une culture d'apprentissage et d�velopper des outils de formation |

|

D�cisions de qualit�

Les indicateurs de rendement de 2006-2007 pour l'activit� de programme Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention sont pr�sent�s dans le tableau suivant.

Tableau 2.7 : Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention - Indicateurs de rendement

| R�sultats | Indicateurs | Cible | Valeur r�elle |

| D�cisions prises conform�ment � la loi | Mesure dans laquelle les �valuateurs internes ind�pendants indiquent que les d�cisions rendues sont conformes � la l�gislation et � la jurisprudence connexes | �laboration et projet pilote | Non disponible |

| Nombre d'autorisations de contr�le judiciaire accueillies | < 1 % du total des d�cisions rendues | < 1 % | |

| D�cisions de qualit� rendues avec �quit� | Mesure dans laquelle les �valuateurs internes ind�pendants indiquent que les d�cisions sont coh�rentes | �laboration et projet pilote | Non disponible |

| Comp�tence des commissaires | �valuation de la comp�tence de tous les nouveaux commissaires � leur nomination; �valuation annuelle par la suite | 100 % des recrues satisfont aux exigences minimales et aux points de r�f�rence �tablis (5 nouveaux commissaires) |

Donn�es cl�s

Voici les donn�es de l'activit� de programme Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention :

- Enqu�tes finalis�es

- Contr�les des motifs de d�tention finalis�s

- Co�t moyen par enqu�te finalis�e

- Co�t moyen par contr�le des motifs de d�tention finalis�

Enqu�tes finalis�es

Figure 2.5 : Enqu�tes conclues

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

R�sultat des d�cisions :

- 71 % des enqu�tes ont abouti � la prise d'une mesure de renvoi pour constat d'interdiction de territoire de la personne vis�e

- 2 % ont abouti � la permission d'entrer ou de s�journer au Canada

- 7 % ont fait l'objet d'un retrait par l'ASFC, � l'audience, de l'all�gation d'interdiction de territoire

- 20 % des personnes ayant re�u un avis de convocation � l'audience ne se sont pas pr�sent�es, et le dossier a �t� ferm�

Contr�les des motifs de d�tention finalis�s

Figure 2.6 : Contr�les des motifs de d�tention conclus

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

L'�cart de 33 % entre la pr�vision du Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 et le nombre r�el de contr�les des motifs de d�tention finalis�s est surtout attribuable aux changements apport�s au processus de gestion des cas, lesquels ont entra�n� le r�glement de cas sans d�cision r�glement inclus dans les contr�les finalis�s.

De plus, 3 634 contr�les des motifs de d�tention ont �t� r�gl�s sans qu'une d�cision ne soit rendue en raison de la remise au r�le du cas ou en raison du renvoi, de la mise en libert� ou de la d�tention de la personne par les tribunaux avant le contr�le pr�vu. Le nombre de contr�les des motifs de d�tention qui ont abouti � une d�cision s'�l�ve � 11 626.

R�sultat des contr�les des motifs de d�tention qui ont abouti � une d�cision :

- 74 % des contr�les se sont sold�s par le maintien en d�tention

- 18 % ont abouti � une ordonnance de mise en libert� sous caution*

- 5 % ont abouti � une ordonnance de mise en libert� sans caution*

- 3 % ont abouti � d'autres types de d�cisions (p. ex., modification des conditions)

* Remarque : En 2006-2007, la SI a commenc� � faire rapport sur deux types d'ordonnance de mise en libert� sous r�serve de conditions.

Co�t moyen par enqu�te et par contr�le des motifs de d�tention finalis�s

Le co�t moyen par enqu�te et par contr�le des motifs de d�tention finalis�s est respectivement de 1 133 $ et de 751 $. Ces co�ts sont l�g�rement plus �lev�s qu'en 2005-2006, o� ils �taient de 1 015 $ pour une enqu�te et de 710 $ pour un contr�le des motifs de d�tention. Le co�t moyen plus �lev� est surtout attribuable � l'augmentation des salaires et de la part des frais fixes par unit� caus�e par une chute du volume global � traiter par la CISR. Dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR, le co�t pr�vu �tait de 1 100 $ par enqu�te et de 800 $ par contr�le des motifs de d�tention.

Le co�t par enqu�te et par contr�le des motifs de d�tention comprend les co�ts du processus d�cisionnel et des activit�s connexes, comme la pr�paration des cas, la mise au r�le des audiences, les services juridiques, l'interpr�tation dans une langue �trang�re, le soutien technique, les services de traduction, les services de transcription et le soutien administratif. Il comprend aussi une partie des co�ts associ�s � l'activit� de programme Gestion et services g�n�raux, qui est affect�e aux trois activit�s de programme li�es au processus d�cisionnel, en fonction des tendances en mati�re de d�penses.

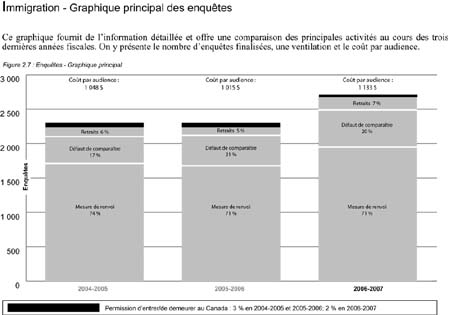

Figure 2.7 : Enqu�tes - Graphique principal

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Figure 2.8 : Contr�les des motifs de d�tention - Graphique principal

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Activit� de programme appels en mati�re d'immigration

|

La Section d'appel de l'immigration est responsable de l'activit� de programme Appels en mati�re d'immigration de la CISR. Elle entend les appels en mati�re d'immigration interjet�s par des citoyens canadiens et des r�sidents permanents dont la demande de parrainage � l'�gard de proches parents immigrant au Canada a �t� refus�e. Elle a aussi comme fonction principale d'entendre les appels interjet�s par les r�sidents permanents, les �trangers titulaires d'un visa de r�sident permanent et les personnes prot�g�es frapp�es d'une mesure de renvoi du Canada, ainsi que les r�sidents permanents � l'�tranger qui n'ont pas respect� leur obligation de r�sidence. |

Indicateurs et mesures de rendement

Tableau 2.8 : Appels en mati�re d'immigration - Ressources financi�res et humaines

| Ressources financi�res (en millions de dollars) | ||

| D�penses pr�vues | Autorisations totales | D�penses r�elles |

| 15,2 | 17,5 | 16,8 |

| Ressources humaines (ETP) | ||

| Utilisation pr�vue | Utilisation r�elle | Diff�rence |

| 135 | 144 | 9 |

Faits saillants et r�sultats sur le rendement

L'ann�e 2006-2007 a �t� une ann�e de transformation pour la SAI. Des am�liorations ont �t� apport�es � la gestion des cas et aux services de soutien aux audiences gr�ce � la mise en œuvre continue de l'initiative d'innovation � la SAI, qui comprenait la cat�gorisation �largie des appels dans les bons processus de cas et la transition du mode alternatif de r�glement des litiges � des agents des tribunaux qui sont des fonctionnaires. Ces changements ont permis d'accro�tre la capacit� des commissaires de la SAI d'entendre et de trancher un plus grand nombre d'appels. La SAI a donc tranch� un nombre record d'appels malgr� un nombre insuffisant de commissaires.

Tableau 2.9 : Appels en mati�re d'immigration - Plans et r�sultats

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. | |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes les sections de la CISR en vue de promouvoir davantage les mesures visant � am�liorer la qualit�, la coh�rence et l'efficacit� |

|

| Plans | R�sultats |

| �l�ments distincts et valeurs du tribunal | |

| Entreprendre une transformation majeure par le biais de l'innovation � la SAI; cette initiative se poursuit et devrait apporter des changements importants dans les processus des cas et les audiences � la SAI |

|

| Examiner les pratiques et proc�dures du MARL et la s�lection des cas |

|

| �tendre et am�liorer l'examen en d�but de processus |

|

| Faciliter le processus de nomination et de renouvellement des mandats en temps opportun |

|

| �laborer une approche novatrice pour obtenir davantage de renseignements des deux parties plus t�t dans le processus afin de favoriser un examen initial, une cat�gorisation et un r�glement rapides |

|

| S'assurer que les commissaires exercent un contr�le plus proactif sur le processus des audiences |

|

| Analyser la nature et la port�e des ajournements et des remises d'audiences; �laborer des plans d'action pour en r�duire le taux |

|

| Revoir la formation interne sur le MARL |

|

| �laborer des plans de formation personnalis�e pour les nouveaux commissaires (au besoin) |

|

D�cisions de qualit�

Les indicateurs de rendement de 2006-2007 pour l'activit� de programme Appels en mati�re d'immigration sont pr�sent�s dans le tableau suivant.

Tableau 2.10 : Appels en mati�re d'immigration r�gl�s - Indicateurs de rendement

| R�sultats | Indicateurs | Cible | Valeur r�elle |

| D�cisions prises conform�ment � la loi | Mesure dans laquelle les �valuateurs internes ind�pendants indiquent que les d�cisions rendues sont conformes � la l�gislation et � la jurisprudence connexes | Diminution du nombre de d�cisions qui soul�vent des questions juridiques | Inconnue |

| Nombre d'autorisations de contr�le judiciaire accueillies par la Cour f�d�rale; nombre de d�cisions de la SAI cass�es | < 1 % | < 1 % | |

| D�cisions de qualit� rendues avec �quit� | Mesure dans laquelle les �valuateurs internes ind�pendants indiquent que les d�cisions et les motifs satisfont aux normes de qualit� (d�cisions �clair�es, bien r�dig�es et compr�hensibles) | Diminution du nombre de d�cisions et de motifs qui ne satisfont pas aux normes de qualit� | Inconnue (les normes de qualit� ne sont pas encore �tablies) |

| Niveaux de comp�tence et �valuations des d�cideurs | Apr�s �valuation, tous les commissaires sont comp�tents; augmentation des cotes d'�valuation du rendement | Inconnue | |

| Mesure dans laquelle la r�troaction externe indique que les processus sont �quitables, accessibles, transparents et efficaces | Augmentation de la r�troaction positive externe | Inconnue |

Donn�es cl�s

Voici les donn�es de l'activit� de programme Appels en mati�re d'immigration :

- Appels interjet�s

- Appels finalis�s

- Appels en attente

- D�lai moyen de traitement

- Co�t moyen par appel finalis�

Appels interjet�s

Figure 2.9 : Appels en mati�re d'immigration interjet�s

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

Le nombre d'appels interjet�s est demeur� �lev� en raison d'une augmentation du nombre d'appels en mati�re de parrainage, qui constituent une partie de plus en plus grande des appels interjet�s � la SAI.

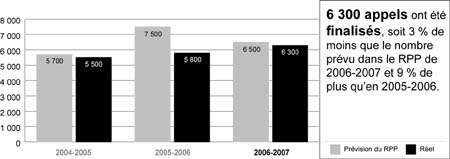

Appels finalis�s

Figure 2.10 : Appels en mati�re d'immigration finalis�s

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

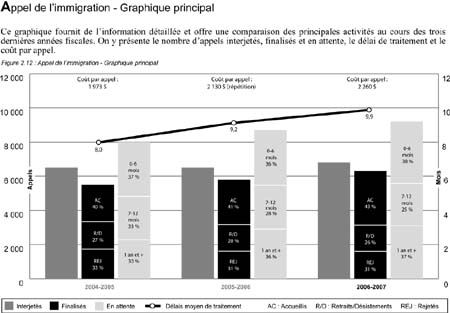

Le nombre d'appels finalis�s en 2006-2007, soit 6 300, est le plus �lev� de l'histoire de la CISR. La forte productivit� continue des commissaires et la transition du MARL aux fonctionnaires ont contribu� � ce niveau de rendement accru. Cette derni�re activit� qui a permis d'installer des fonctionnaires charg�s du r�glement des litiges au dernier trimestre de l'ann�e, a permis aux commissaires disponibles de se concentrer uniquement sur les appels qui doivent �tre entendus pour �tre tranch�s.

L'utilisation accrue et r�ussie du MARL (20 % plus d'appels finalis�s par le biais du MARL en 2006-2007 qu'en 2005-2006), l'examen en d�but de processus et l'insistance plus grande sur l'examen initial et la cat�gorisation des cas ont �t� des m�canismes qui ont tous eu une incidence positive sur la productivit� et que la CISR a utilis�s pour g�rer son nombre d'appels en mati�re d'immigration.

Bien que la SAI ait r�ussi � accro�tre sa productivit� de 9 % comparativement � l'exercice pr�c�dent, elle a manqu� de 3 % l'objectif pr�vu du nombre d'appels finalis�s annonc� dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR. Ce r�sultat n�gatif �tait d� en grande partie au fait que l'effectif de commissaires de la SAI n'a pas augment�, contrairement � l'hypoth�se initiale sur laquelle la pr�vision �tait fond�e. Les retards dans les nominations et le renouvellement de mandats dans toutes les r�gions ont contribu� � la diminution du nombre d'appels finalis�s. Les pr�visions originales du Rapport sur les plans et les priorit�s de la CISR tablaient sur un effectif de 37 commissaires pour la SAI, mais l'effectif de 32 commissaires au d�but de l'exercice a chut� � 26 en mars 2007.

R�sultat des d�cisions :

- 43 % des appels ont �t� accueillis, et 31 % ont �t� rejet�s

- 26 % des appels ont �t� retir�s par l'appelant ou ont fait l'objet d'un d�sistement prononc� par la CISR

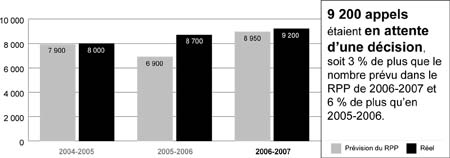

Appels en attente

Figure 2.11 : Appels en mati�re d'immigration en attente

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

L'augmentation est directement attribuable au fait que le nombre d'appels interjet�s d�passe le nombre d'appels finalis�s pour une cinqui�me ann�e cons�cutive; cependant, la proportion des appels finalis�s par rapport aux appels interjet�s est pass�e de 86 % en 2005-2006 � 93 % en 2006-2007.

D�lai moyen de traitement

Le d�lai moyen de traitement a augment� de 8 % pour s'�tablir � 9,9 mois en 2006-2007 comparativement � 9,2 mois en 2005-2006. L'augmentation est attribuable en grande partie au fait que le nombre �lev� d'appels interjet�s continue de d�passer la capacit� de la SAI de les entendre et de les r�gler.

Co�t moyen par appel finalis�

Le co�t moyen de 2 260 $ par appel finalis� en 2006-2007 est l�g�rement sup�rieur au co�t moyen r�el rajust� de 2 130 $ en 2005-2006, principalement en raison d'une part plus �lev�e des frais fixes par unit� caus�e par une chute du volume global � traiter par la CISR et par des co�ts de traduction plus �lev�s. Le co�t unitaire moyen par appel variait de 2 200 $ pour un appel en mati�re de parrainage � 2 500 $ pour un appel d'une mesure de renvoi et un appel sur l'obligation de r�sidence.

Le co�t moyen par appel finalis� est l�g�rement sup�rieur au co�t pr�vu de 2 100 $ dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR en raison de co�ts de traduction et d'infrastructure plus �lev�s.

Le co�t par appel comprend les co�ts du processus d�cisionnel et des activit�s connexes, comme la pr�paration des cas, la recherche, la mise au r�le des audiences, les services juridiques, l'interpr�tation dans une langue �trang�re, le soutien technique, les services de traduction et le soutien administratif, mais ne tient pas compte des co�ts extraordinaires comme les co�ts associ�s au projet d'innovation � la SAI. Il comprend aussi une partie des co�ts associ�s � l'activit� de programme Gestion et services g�n�raux, qui est affect�e aux trois activit�s de programme li�es au processus d�cisionnel, en fonction des tendances en mati�re de d�penses.

Figure 2.12 : Appel de l'immigration - Graphique principal

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Section 3 : Renseignements suppl�mentaires

Renseignements sur l'organisation

Pr�sident

Le pr�sident est le premier dirigeant de la CISR, son chef d�cideur et son porte-parole. Il assure le leadership global et l'orientation des trois sections d�cisionnelles de la CISR, et il lui revient d'�tablir et de promouvoir une vision de la Commission qui rassemble tout le personnel autour d'un objectif commun, celui de r�gler des cas, y compris rendre des d�cisions �clair�es sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, le plus t�t possible dans le processus, tout en maintenant l'�quit� et la qualit�.

Outre les vastes responsabilit�s qui lui incombent relativement � la gestion des PND, le pr�sident exerce un large �ventail de pouvoirs qui lui sont conf�r�s par la loi, afin d'aider les d�cideurs � accro�tre la qualit�, la coh�rence et l'efficience du processus d�cisionnel. Le pr�sident rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre de CIC.

Secr�taire g�n�ral

Le secr�taire g�n�ral fait fonction d'administrateur en chef des op�rations de la CISR et rend des comptes au pr�sident. Il est responsable des op�rations de la CISR et de l'administration des trois sections d�cisionnelles de la Commission. Le secr�taire g�n�ral est responsable de l'effectif des fonctionnaires, y compris ceux qui assurent un soutien direct aux activit�s d�cisionnelles de la CISR. Ce poste est actuellement vacant en attendant que des d�cisions soient prises en ce qui a trait � la gouvernance de la CISR.

Haute direction

Deux vice-pr�sidents (nomm�s par d�cret) et un directeur g�n�ral (nomm� en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique) supervisent le processus d�cisionnel dans les trois sections. Quatre directeurs g�n�raux et un avocat g�n�ral principal (tous nomm�s en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique) sont responsables des op�rations, des services juridiques, ainsi que de la gestion et des services g�n�raux de la CISR.

Organigramme

Figure 3.1 : Organigramme de la CISR

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Aper�u du rendement financier

Les autorisations totales de la CISR (119,3 millions de dollars) ont augment� de 2,5 millions de dollars, comparativement aux d�penses pr�vues de 116,8 millions de dollars. Cette augmentation est surtout attribuable :

- un montant additionnel de 4,4 millions de dollars en financement report� de 2005-2006;

- un montant additionnel de 1 million de dollars en compensation des conventions collectives;

- une r�duction de 2,9 millions de dollars associ�e aux programmes d'avantages sociaux des employ�s.

L'augmentation globale nette de 2,5 millions de dollars a �t� affect�e essentiellement aux besoins li�s � l'activit� de programme Appels en mati�re d'immigration.

Les d�penses r�elles pour 2006-2007 se sont �tablies � 110,4 millions de dollars, soit 8,9 millions de moins que les autorisations totales. Les ressources non utilis�es �taient principalement attribuables � :