Liens de la barre de menu commune

Fil d'Ariane

ARCHIVÉ - Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

Cette page a été archivée.

Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Section 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique

La pr�sente section fournit de l'information d�taill�e sur le rendement relativement aux plans et aux r�sultats attendus �nonc�s dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR. L'information d�taill�e se fonde sur l'AAP ainsi que sur la SGRR de la CISR approuv�es par le SCT.

En 2006-2007, la CISR a red�fini le cadre de mesure du rendement associ� � l'AAP. Le cadre appuie la CISR relativement � l'�laboration de normes de rendement communes pour le tribunal ainsi qu'� la mise en place d'indicateurs de rendement s�lectionn�s, qui sont pr�sent�s dans cette section pour les r�sultats strat�giques de la CISR et les trois activit�s de programme de la CISR li�es au processus d�cisionnel.

Pour la premi�re fois, dans le cadre de son Rapport sur le rendement pour 2006-2007, la CISR utilise un cadre de mesure du rendement complet dans le but de rendre des comptes sur les r�sultats qu'elle a obtenus. La CISR tient � pr�ciser qu'elle met l'accent sur les r�sultats, qu'elle assure une optimisation des ressources, qu'elle tient compte des priorit�s f�d�rales et qu'elle continue de remplir son mandat.

En 2007-2008, la CISR mettra � jour son AAP ainsi que le cadre de mesure du rendement correspondant en incorporant le sous-sous-programme et les activit�s du sous programme dans ses activit�s de programme. Cela permettra � la CISR de se doter d'une SGRR et d'une AAP simplifi�es et efficaces pour se conformer pleinement aux exigences du SCT.

�l�ments communs

Les rapports sur le rendement et les rapports sur les plans et les priorit�s de la CISR se fondent sur les plans et les r�sultats attendus pr�sent�s dans le plan d'activit�s int�gr� annuel de la CISR. L'une des principales caract�ristiques de ces rapports est d'indiquer, parmi les plans et les r�sultats attendus, les �l�ments communs aux trois activit�s de programme li�es au processus d�cisionnel et qui contribuent principalement au respect des deux premi�res priorit�s strat�giques de la CISR. Ces plans et r�sultats sont pr�sent�s dans le tableau ci-dessous.

Faits saillants et r�sultats sur le rendement

Les principales activit�s communes pour 2006-2007 comprennent l'�laboration et la diffusion de politiques et/ou de directives importantes, la divulgation des mesures de rendement cl�s, l'�tablissement des profils de comp�tences pour le personnel de soutien du tribunal, la r�affectation des d�cideurs (y compris la formation polyvalente) et un programme international int�gr�.

Tableau 2.1 : �l�ments communs - Plans et r�sultats attendus

| �l�ments communs : Plans et r�sultats pour 2006-2007 |

|

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. | |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes les sections de la CISR en vue de promouvoir davantage les mesures visant � am�liorer la qualit�, la coh�rence et l'efficacit� |

|

| Plans | R�sultats |

| Instruments de politiques et proc�dures | |

| �laborer des politiques et des proc�dures concernant les personnes vuln�rables |

|

| �laborer une approche normalis�e pour encadrer la mani�re dont la CISR traite les cas faisant l'objet d'une interdiction de divulgation des renseignements (cas vis�s par l'art. 86) |

|

| �laborer un cadre applicable aux questions de d�tention et de s�curit� pour la CISR et mettre en œuvre des �l�ments s�lectionn�s dans les sections |

|

| Entreprendre l'�laboration d'une politique commune/partag�e sur le recours � la vid�oconf�rence |

|

| Mesures de rendement | |

| Mettre au point une approche normalis�e pour la pr�sentation des indicateurs de rendement de la CISR, notamment d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs significatifs pour toutes les sections |

|

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Continuer de b�tir une structure organisationnelle souple et novatrice qui soutient son personnel |

|

| Plans | R�sultats |

| Culture d�cisionnelle | |

| �laborer et mettre en œuvre des lignes directrices et des proc�dures communes relativement � la conduite des conseils |

|

| Poursuivre la mise en œuvre dans toute la CISR d'une strat�gie de gestion des RH ax�e sur les comp�tences, notamment �laborer pour les groupes fonctionnels des profils ax�s sur les comp�tences et des outils de soutien � leur utilisation |

|

| Appliquer une politique sur la r�affectation des commissaires de la SPR et de la SAI afin de faciliter les d�placements entre les deux sections |

|

| Mettre en place une formation polyvalente entre les sections et des activit�s de formation et de perfectionnement professionnel communes lorsque cela convient |

|

| Fournir des conseils de communication strat�gique et de l'information qui refl�tent les changements apport�s aux activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles |

|

| Activit�s internationales | |

| Dans le cadre du Programme des activit�s internationales, demander aux sections et services op�rationnels de d�finir leurs priorit�s d'ordre international respectives |

|

| Coordonner la participation aux conf�rences internationales |

|

Le Plan d'activit�s int�gr� de la CISR indique aussi les plans, les r�sultats attendus et les op�rations qui sont propres � chaque activit� de programme et qui contribuent au respect des priorit�s strat�giques de la CISR pour 2006-2007; ils font l'objet des analyses d�taill�es suivantes pour les trois activit�s de programme de la CISR li�es au processus d�cisionnel. L'analyse d�taill�e de l'activit� de programme Gestion et services g�n�raux est pr�sent�e � la section 4.

Activit� de programme protection des r�fugi�s

|

La Section de la protection des r�fugi�s est responsable de l'activit� de programme Protection des r�fugi�s de la CISR et joue un r�le d�terminant afin de permettre � la CISR de respecter ses priorit�s strat�giques et d'atteindre ses r�sultats strat�giques. Une part importante des ressources de la CISR est affect�e � cette activit� de programme, qui consiste surtout � rendre des d�cisions de qualit�, en temps opportun, � l'�gard des demandes d'asile pr�sent�es au Canada. |

Indicateurs et mesures de rendement

Tableau 2.2 : Protection des r�fugi�s - Ensemble des ressources financi�res et humaines

| Ressources financi�res (en millions de dollars) | ||

| D�penses pr�vues | Autorisations totales | D�penses r�elles |

| 86,4 | 86,3 | 81,4 |

| Ressources humaines (ETP) | ||

| Utilisation pr�vue | Utilisation r�elle | �cart |

| 825 | 706 | (119) |

Faits saillants et r�sultats sur le rendement

Dans sa qu�te continuelle d'un processus d�cisionnel de qualit� et uniforme, la SPR a mis l'accent sur la formation de ses commissaires relativement aux conditions dans les pays ainsi qu'aux questions de nature juridique qui pr�valent dans les principaux pays sources de r�fugi�s, tout en renfor�ant ses directives sur la categorisation afin de mieux r�pondre aux tendances changeantes sur les types de demandes d'asile. En 2006-2007, la SPR a continu� � rendre des d�cisions �clair�es en mati�re d'asile, et ce, malgr� le d�part d'un grand nombre de commissaires d'exp�rience.

Tableau 2.3 : Protection des r�fugi�s - Plans et r�sultats

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. | |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes les sections de la CISR en vue de promouvoir davantage les mesures visant � am�liorer la qualit�, la coh�rence et l'efficacit� |

|

| Plans | R�sultats |

| �l�ments distincts et valeurs du tribunal | |

| Continuer de surveiller le Plan d'action de la SPR afin de s'assurer de sa bonne ex�cution |

|

| Mettre en place des mesures afin de rationaliser davantage les processus de la SPR |

|

| R�duire davantage l'arri�r� des cas, les d�lais de traitement et le co�t par demande d'asile en surveillant et en �largissant l'initiative de la voie rapide, en r�duisant les ajournements et remises et en raffinant le processus de cat�gorisation |

|

| Continuer de mettre en œuvre et de surveiller l'approche strat�gique retenue pour assurer la qualit� du processus d�cisionnel au moyen de s�ances th�matiques sur l'assurance de la qualit�, de groupes de discussion, de cartables nationaux de documentation (CND), de guides jurisprudentiels et de d�cisions � caract�re persuasif additionnels, selon les besoins, et des Directives n� 8 |

|

| Faciliter le processus de nomination et de renouvellement des mandats en temps opportun |

|

| �laborer et offrir une formation sur divers sujets, notamment la protection de l'�tat, le prononc� des motifs, l'exclusion et les Directives n� 8 |

|

| R��valuer et dispenser la formation donn�e aux nouveaux commissaires et dispenser une formation cibl�e aux commissaires ayant de l'exp�rience dans tous les domaines pr�cis�s par la SPR |

|

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Am�liorer les processus de gestion des cas par la mise en œuvre r�ussie du SGCI |

|

| Plans | R�sultats |

| SGCI | |

| D�velopper et mettre en œuvre la version 4 |

|

| Assurer la formation n�cessaire et effectuer un exercice de simulation |

|

| Faire une �valuation post-mise en œuvre ax�e sur les � le�ons apprises � |

|

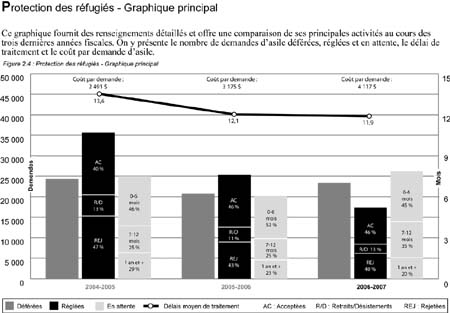

D�cisions de qualit�

Les indicateurs de rendement de 2006-2007 pour l'activit� de programme Protection des r�fugi�s sont pr�sent�s dans le tableau suivant.

Tableau 2.4 : Protection des r�fugi�s - Indicateurs de rendement

| R�sultats | Indicateurs | Cible | Valeur r�elle |

| D�cisions prises conform�ment � la loi | Nombre et nature des plaintes d�pos�es et pour lesquelles il a �t� d�termin� qu'elles �taient fond�es ou partiellement fond�es | Stabilit� et tendance � la baisse du pourcentage de toutes les d�cisions rendues | 7 plaintes d�pos�es, et aucune plainte fond�e |

| Nombre d'autorisations de contr�le judiciaire accord�es par la Cour | < 1 % du total des d�cisions rendues | < 1 % | |

| D�cisions de qualit� rendues avec �quit� | Comp�tence des commissaires | �valuation de la comp�tence de tous les nouveaux commissaires | Tous les nouveaux commissaires ont �t� �valu�s |

| �cart quant � la coh�rence de la CISR par type de cas pour les pays sources les plus importants | < 30 % taux de variance | < 30 % | |

| �cart quant � la coh�rence par pays pour chaque r�gion de la CISR | < 30 % taux de variance | < 30 % |

Donn�es cl�s

Voici les donn�es de l'activit� de programme Protection des r�fugi�s :

- Demandes d'asile d�f�r�es

- Demandes d'asile r�gl�es

- Demandes d'asile en attente

- D�lai moyen de traitement

- Co�t moyen par demande d'asile r�gl�e

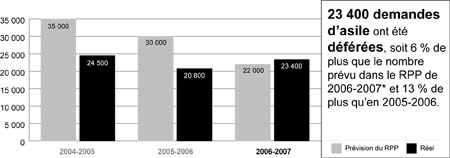

Demandes d'asile d�f�r�es

Figure 2.1 : Protection des r�fugi�s - Demandes d'asile d�f�r�es

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

*� RPP de 2006-2007 � s'entend du Rapport sur les plans et priorit�s de 2006-2007 de la CISR

Avec 5 490 demandes d'asile d�f�r�es, le Mexique a �t� le principal pays source de demandeurs d'asile en 2005-2006, suivi de loin par la Chine, avec 1 700 demandes d'asile, et la Colombie, avec 1 450 demandes d'asile. En 2006-2007, le Mexique a �t� le pays source dans 23 % des demandes d'asile d�f�r�es, ce qui repr�sente une augmentation de 43 % par rapport aux demandes d'asile d�f�r�es en 2005-2006; ce pays source est le principal responsable de l'augmentation g�n�rale du nombre de demandes d'asile d�f�r�es.

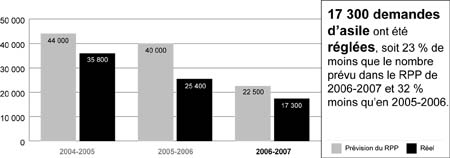

Demandes d'asile r�gl�es

Figure 2.2 : Protection des r�fugi�s - Demandes d'asile r�gl�es

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

L'�cart concernant les demandes d'asile r�gl�es est attribuable au fait que moins de d�cideurs ont �t� nomm�s ou ont vu leur mandat renouvel� que ce qui avait �t� pr�vu.

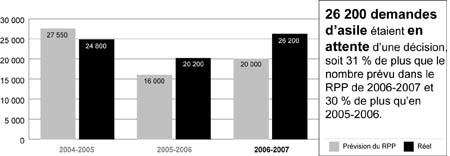

Demandes d'asile en attente

Figure 2.3 : Protection des r�fugi�s - Demandes d'asile en attente

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

L'�cart concernant les demandes d'asile r�gl�es et l'augmentation connexe de l'arri�r� de la SPR sont attribuables au fait que le nombre de d�cideurs est moins �lev� que pr�vu. Soixante-six pour cent des demandes d'asile en attente � la fin de l'ann�e dataient de neuf mois ou moins.

D�lai moyen de traitement

Le d�lai moyen de traitement �tait de 11,9 mois, en l�g�re diminution par rapport aux 12,1 mois en 2005-2006 et aux 13,6 mois en 2004-2005. Par contre, ce d�lai �tait plus �lev� que les 11,0 mois envisag�s dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007, principalement en raison du nombre de d�cideurs moins �lev� que pr�vu.

Co�t moyen par demande d'asile r�gl�e

Le co�t moyen par demande d'asile pour 2006-2007 s'est �lev� � 4 117 $, comparativement � 3 175 $ en 2005-2006. Le co�t unitaire par demande d'asile s'est chiffr� entre 1 600 $ pour un cas simple et 5 700 $ pour un cas complexe.

L'augmentation du co�t moyen par demande d'asile est attribuable � divers facteurs, dont une part plus �lev�e des frais fixes par unit� caus�e par une chute du volume global � traiter par la CISR, les co�ts de transition associ�s � l'ajustement des niveaux de dotation en fonction de la charge de travail r�duite, la hausse des salaires en raison des conventions collectives, et une proportion l�g�rement plus grande du nombre de demandes d'asile r�gl�es et motiv�es par �crit.

Pour les m�mes raisons que celles �nonc�es plus haut, le co�t r�el par demande d'asile est plus �lev� que le co�t moyen pr�vu de 3 500 $ dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR. Le co�t moyen pr�vu de 3 500 $ �tait fond� sur le nombre pr�vu de demandes d'asile r�gl�es, qui s'�levait � 22 500, tandis que le nombre r�el s'est chiffr� � 17 300.

Le co�t par demande d'asile comprend les co�ts li�s au processus d�cisionnel et aux activit�s connexes, comme la pr�paration des cas, la recherche, la mise au r�le des audiences, les services juridiques, l'interpr�tation dans une langue �trang�re, le soutien technique, les services de traduction et le soutien administratif, mais ne tient pas compte des co�ts extraordinaires comme les co�ts de d�veloppement du projet SGCI. Il comprend aussi une partie des co�ts associ�s � l'activit� de programme Gestion et services g�n�raux, qui est affect�e aux trois activit�s de programme li�es au processus d�cisionnel, en fonction des tendances en mati�re de d�penses.

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Activit� de programme enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention

|

La Section de l'immigration, dont les commissaires sont des fonctionnaires, est responsable de l'activit� de programme Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention. Les enqu�tes visent des �trangers ou des r�sidents permanents qui sont pr�sum�s interdits de territoire au Canada suivant les dispositions de la LIPR. Les contr�les des motifs de d�tention visent des r�sidents permanents ou des �trangers d�tenus en vertu de la LIPR. Un repr�sentant de la SI doit rencontrer les d�tenus dans les 48 heures suivant leur arriv�e, et d'autres contr�les doivent se tenir dans les d�lais pr�cis pr�vus par la LIPR. Les d�cideurs doivent assurer un juste �quilibre entre, d'une part, le droit individuel � la libert� et, d'autre part, la s�curit� des Canadiens et des personnes qui s�journent au Canada. Le nombre d'enqu�tes et de contr�les des motifs de d�tention effectu�s par la CISR est fonction du nombre de cas qui lui sont d�f�r�s par l'ASFC et CIC. |

Indicateurs et mesures de rendement

Tableau 2.5 : Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention - Ressources financi�res et humaines

| Ressources financi�res (en millions de dollars) | ||

| D�penses pr�vues | Autorisations totales | D�penses r�elles |

| 15,2 | 15,5 | 12,2 |

| Ressources humaines (ETP) | ||

| Utilisation pr�vue | Utilisation r�elle | �cart |

| 90 | 92 | 2 |

Faits saillants et r�sultats sur le rendement

Au cours de l'ann�e 2006-2007, l'activit� de programme enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention a connu une augmentation du nombre de cas d�f�r�s, tant pour les enqu�tes que pour les contr�les des motifs de d�tention. Les commissaires de la si ont tenu 17 % de plus d'enqu�tes et 24 % de plus de contr�les des motifs de d�tention qu'en 2005-2006.

Tableau 2.6 : Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention - Plans et r�sultats

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. | |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes les sections de la CISR en vue de promouvoir davantage les mesures visant � am�liorer la qualit�, la coh�rence et l'efficacit� |

|

| Plans | R�sultats |

| �l�ments distincts et valeurs du tribunal | |

| �laborer des processus harmonis�s et informels pour aider � respecter les d�lais prescrits par la loi et les exigences op�rationnelles afin de r�gler tous les cas d�f�r�s par l'ASFC et CIC |

|

| En s'appuyant sur les meilleures pratiques administratives de la CISR, �laborer et d�ployer � la SI des approches innovatrices aux processus |

|

| Continuer d'�laborer, de mettre � jour et de promouvoir des outils qui favorisent la qualit�, l'uniformit� et l'efficience du processus d�cisionnel dans les domaines de l'�thique, des communications, du contr�le de la qualit� et de la prestation de services |

|

| Continuer de surveiller les d�parts � la retraite afin de pr�voir les besoins en dotation |

|

| Offrir en permanence une formation sp�cialis�e de qualit� afin de r�pondre aux besoins particuliers des commissaires de la SI et d'aborder les questions d'actualit� (notamment le terrorisme et le crime organis�) |

|

| Continuer de mettre en place une culture d'apprentissage et d�velopper des outils de formation |

|

D�cisions de qualit�

Les indicateurs de rendement de 2006-2007 pour l'activit� de programme Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention sont pr�sent�s dans le tableau suivant.

Tableau 2.7 : Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention - Indicateurs de rendement

| R�sultats | Indicateurs | Cible | Valeur r�elle |

| D�cisions prises conform�ment � la loi | Mesure dans laquelle les �valuateurs internes ind�pendants indiquent que les d�cisions rendues sont conformes � la l�gislation et � la jurisprudence connexes | �laboration et projet pilote | Non disponible |

| Nombre d'autorisations de contr�le judiciaire accueillies | < 1 % du total des d�cisions rendues | < 1 % | |

| D�cisions de qualit� rendues avec �quit� | Mesure dans laquelle les �valuateurs internes ind�pendants indiquent que les d�cisions sont coh�rentes | �laboration et projet pilote | Non disponible |

| Comp�tence des commissaires | �valuation de la comp�tence de tous les nouveaux commissaires � leur nomination; �valuation annuelle par la suite | 100 % des recrues satisfont aux exigences minimales et aux points de r�f�rence �tablis (5 nouveaux commissaires) |

Donn�es cl�s

Voici les donn�es de l'activit� de programme Enqu�tes et contr�les des motifs de d�tention :

- Enqu�tes finalis�es

- Contr�les des motifs de d�tention finalis�s

- Co�t moyen par enqu�te finalis�e

- Co�t moyen par contr�le des motifs de d�tention finalis�

Enqu�tes finalis�es

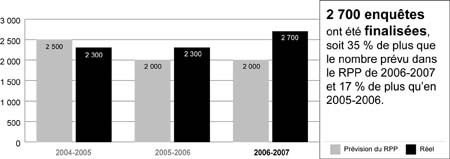

Figure 2.5 : Enqu�tes conclues

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

R�sultat des d�cisions :

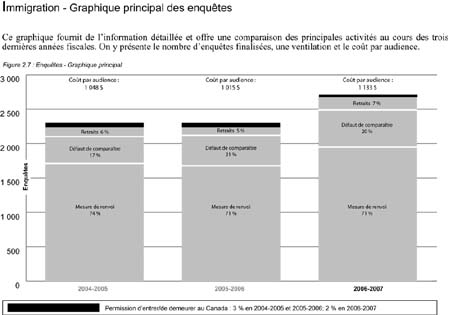

- 71 % des enqu�tes ont abouti � la prise d'une mesure de renvoi pour constat d'interdiction de territoire de la personne vis�e

- 2 % ont abouti � la permission d'entrer ou de s�journer au Canada

- 7 % ont fait l'objet d'un retrait par l'ASFC, � l'audience, de l'all�gation d'interdiction de territoire

- 20 % des personnes ayant re�u un avis de convocation � l'audience ne se sont pas pr�sent�es, et le dossier a �t� ferm�

Contr�les des motifs de d�tention finalis�s

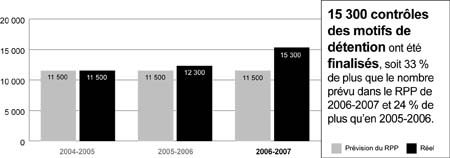

Figure 2.6 : Contr�les des motifs de d�tention conclus

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

L'�cart de 33 % entre la pr�vision du Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 et le nombre r�el de contr�les des motifs de d�tention finalis�s est surtout attribuable aux changements apport�s au processus de gestion des cas, lesquels ont entra�n� le r�glement de cas sans d�cision r�glement inclus dans les contr�les finalis�s.

De plus, 3 634 contr�les des motifs de d�tention ont �t� r�gl�s sans qu'une d�cision ne soit rendue en raison de la remise au r�le du cas ou en raison du renvoi, de la mise en libert� ou de la d�tention de la personne par les tribunaux avant le contr�le pr�vu. Le nombre de contr�les des motifs de d�tention qui ont abouti � une d�cision s'�l�ve � 11 626.

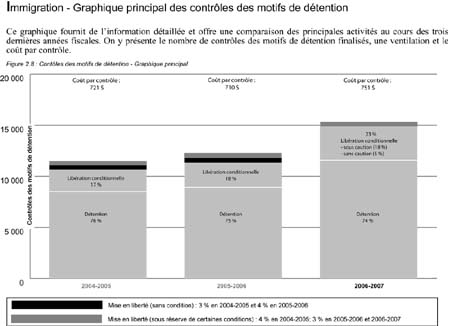

R�sultat des contr�les des motifs de d�tention qui ont abouti � une d�cision :

- 74 % des contr�les se sont sold�s par le maintien en d�tention

- 18 % ont abouti � une ordonnance de mise en libert� sous caution*

- 5 % ont abouti � une ordonnance de mise en libert� sans caution*

- 3 % ont abouti � d'autres types de d�cisions (p. ex., modification des conditions)

* Remarque : En 2006-2007, la SI a commenc� � faire rapport sur deux types d'ordonnance de mise en libert� sous r�serve de conditions.

Co�t moyen par enqu�te et par contr�le des motifs de d�tention finalis�s

Le co�t moyen par enqu�te et par contr�le des motifs de d�tention finalis�s est respectivement de 1 133 $ et de 751 $. Ces co�ts sont l�g�rement plus �lev�s qu'en 2005-2006, o� ils �taient de 1 015 $ pour une enqu�te et de 710 $ pour un contr�le des motifs de d�tention. Le co�t moyen plus �lev� est surtout attribuable � l'augmentation des salaires et de la part des frais fixes par unit� caus�e par une chute du volume global � traiter par la CISR. Dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR, le co�t pr�vu �tait de 1 100 $ par enqu�te et de 800 $ par contr�le des motifs de d�tention.

Le co�t par enqu�te et par contr�le des motifs de d�tention comprend les co�ts du processus d�cisionnel et des activit�s connexes, comme la pr�paration des cas, la mise au r�le des audiences, les services juridiques, l'interpr�tation dans une langue �trang�re, le soutien technique, les services de traduction, les services de transcription et le soutien administratif. Il comprend aussi une partie des co�ts associ�s � l'activit� de programme Gestion et services g�n�raux, qui est affect�e aux trois activit�s de programme li�es au processus d�cisionnel, en fonction des tendances en mati�re de d�penses.

Figure 2.7 : Enqu�tes - Graphique principal

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Figure 2.8 : Contr�les des motifs de d�tention - Graphique principal

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Activit� de programme appels en mati�re d'immigration

|

La Section d'appel de l'immigration est responsable de l'activit� de programme Appels en mati�re d'immigration de la CISR. Elle entend les appels en mati�re d'immigration interjet�s par des citoyens canadiens et des r�sidents permanents dont la demande de parrainage � l'�gard de proches parents immigrant au Canada a �t� refus�e. Elle a aussi comme fonction principale d'entendre les appels interjet�s par les r�sidents permanents, les �trangers titulaires d'un visa de r�sident permanent et les personnes prot�g�es frapp�es d'une mesure de renvoi du Canada, ainsi que les r�sidents permanents � l'�tranger qui n'ont pas respect� leur obligation de r�sidence. |

Indicateurs et mesures de rendement

Tableau 2.8 : Appels en mati�re d'immigration - Ressources financi�res et humaines

| Ressources financi�res (en millions de dollars) | ||

| D�penses pr�vues | Autorisations totales | D�penses r�elles |

| 15,2 | 17,5 | 16,8 |

| Ressources humaines (ETP) | ||

| Utilisation pr�vue | Utilisation r�elle | Diff�rence |

| 135 | 144 | 9 |

Faits saillants et r�sultats sur le rendement

L'ann�e 2006-2007 a �t� une ann�e de transformation pour la SAI. Des am�liorations ont �t� apport�es � la gestion des cas et aux services de soutien aux audiences gr�ce � la mise en œuvre continue de l'initiative d'innovation � la SAI, qui comprenait la cat�gorisation �largie des appels dans les bons processus de cas et la transition du mode alternatif de r�glement des litiges � des agents des tribunaux qui sont des fonctionnaires. Ces changements ont permis d'accro�tre la capacit� des commissaires de la SAI d'entendre et de trancher un plus grand nombre d'appels. La SAI a donc tranch� un nombre record d'appels malgr� un nombre insuffisant de commissaires.

Tableau 2.9 : Appels en mati�re d'immigration - Plans et r�sultats

| R�SULTAT STRAT�GIQUE : Rendre, avec efficacit� et �quit�, et au nom des Canadiens, des d�cisions �clair�es et en temps opportun sur des questions touchant les immigrants et les r�fugi�s, conform�ment � la loi. | |

| PRIORIT� STRAT�GIQUE Int�grer les activit�s proc�durales, administratives et d�cisionnelles communes dans toutes les sections de la CISR en vue de promouvoir davantage les mesures visant � am�liorer la qualit�, la coh�rence et l'efficacit� |

|

| Plans | R�sultats |

| �l�ments distincts et valeurs du tribunal | |

| Entreprendre une transformation majeure par le biais de l'innovation � la SAI; cette initiative se poursuit et devrait apporter des changements importants dans les processus des cas et les audiences � la SAI |

|

| Examiner les pratiques et proc�dures du MARL et la s�lection des cas |

|

| �tendre et am�liorer l'examen en d�but de processus |

|

| Faciliter le processus de nomination et de renouvellement des mandats en temps opportun |

|

| �laborer une approche novatrice pour obtenir davantage de renseignements des deux parties plus t�t dans le processus afin de favoriser un examen initial, une cat�gorisation et un r�glement rapides |

|

| S'assurer que les commissaires exercent un contr�le plus proactif sur le processus des audiences |

|

| Analyser la nature et la port�e des ajournements et des remises d'audiences; �laborer des plans d'action pour en r�duire le taux |

|

| Revoir la formation interne sur le MARL |

|

| �laborer des plans de formation personnalis�e pour les nouveaux commissaires (au besoin) |

|

D�cisions de qualit�

Les indicateurs de rendement de 2006-2007 pour l'activit� de programme Appels en mati�re d'immigration sont pr�sent�s dans le tableau suivant.

Tableau 2.10 : Appels en mati�re d'immigration r�gl�s - Indicateurs de rendement

| R�sultats | Indicateurs | Cible | Valeur r�elle |

| D�cisions prises conform�ment � la loi | Mesure dans laquelle les �valuateurs internes ind�pendants indiquent que les d�cisions rendues sont conformes � la l�gislation et � la jurisprudence connexes | Diminution du nombre de d�cisions qui soul�vent des questions juridiques | Inconnue |

| Nombre d'autorisations de contr�le judiciaire accueillies par la Cour f�d�rale; nombre de d�cisions de la SAI cass�es | < 1 % | < 1 % | |

| D�cisions de qualit� rendues avec �quit� | Mesure dans laquelle les �valuateurs internes ind�pendants indiquent que les d�cisions et les motifs satisfont aux normes de qualit� (d�cisions �clair�es, bien r�dig�es et compr�hensibles) | Diminution du nombre de d�cisions et de motifs qui ne satisfont pas aux normes de qualit� | Inconnue (les normes de qualit� ne sont pas encore �tablies) |

| Niveaux de comp�tence et �valuations des d�cideurs | Apr�s �valuation, tous les commissaires sont comp�tents; augmentation des cotes d'�valuation du rendement | Inconnue | |

| Mesure dans laquelle la r�troaction externe indique que les processus sont �quitables, accessibles, transparents et efficaces | Augmentation de la r�troaction positive externe | Inconnue |

Donn�es cl�s

Voici les donn�es de l'activit� de programme Appels en mati�re d'immigration :

- Appels interjet�s

- Appels finalis�s

- Appels en attente

- D�lai moyen de traitement

- Co�t moyen par appel finalis�

Appels interjet�s

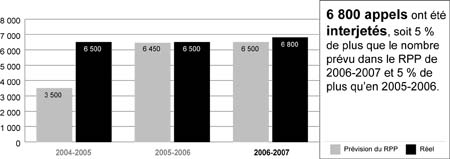

Figure 2.9 : Appels en mati�re d'immigration interjet�s

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

Le nombre d'appels interjet�s est demeur� �lev� en raison d'une augmentation du nombre d'appels en mati�re de parrainage, qui constituent une partie de plus en plus grande des appels interjet�s � la SAI.

Appels finalis�s

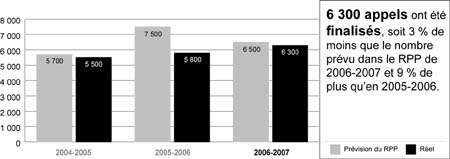

Figure 2.10 : Appels en mati�re d'immigration finalis�s

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

Le nombre d'appels finalis�s en 2006-2007, soit 6 300, est le plus �lev� de l'histoire de la CISR. La forte productivit� continue des commissaires et la transition du MARL aux fonctionnaires ont contribu� � ce niveau de rendement accru. Cette derni�re activit� qui a permis d'installer des fonctionnaires charg�s du r�glement des litiges au dernier trimestre de l'ann�e, a permis aux commissaires disponibles de se concentrer uniquement sur les appels qui doivent �tre entendus pour �tre tranch�s.

L'utilisation accrue et r�ussie du MARL (20 % plus d'appels finalis�s par le biais du MARL en 2006-2007 qu'en 2005-2006), l'examen en d�but de processus et l'insistance plus grande sur l'examen initial et la cat�gorisation des cas ont �t� des m�canismes qui ont tous eu une incidence positive sur la productivit� et que la CISR a utilis�s pour g�rer son nombre d'appels en mati�re d'immigration.

Bien que la SAI ait r�ussi � accro�tre sa productivit� de 9 % comparativement � l'exercice pr�c�dent, elle a manqu� de 3 % l'objectif pr�vu du nombre d'appels finalis�s annonc� dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR. Ce r�sultat n�gatif �tait d� en grande partie au fait que l'effectif de commissaires de la SAI n'a pas augment�, contrairement � l'hypoth�se initiale sur laquelle la pr�vision �tait fond�e. Les retards dans les nominations et le renouvellement de mandats dans toutes les r�gions ont contribu� � la diminution du nombre d'appels finalis�s. Les pr�visions originales du Rapport sur les plans et les priorit�s de la CISR tablaient sur un effectif de 37 commissaires pour la SAI, mais l'effectif de 32 commissaires au d�but de l'exercice a chut� � 26 en mars 2007.

R�sultat des d�cisions :

- 43 % des appels ont �t� accueillis, et 31 % ont �t� rejet�s

- 26 % des appels ont �t� retir�s par l'appelant ou ont fait l'objet d'un d�sistement prononc� par la CISR

Appels en attente

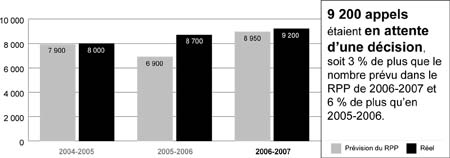

Figure 2.11 : Appels en mati�re d'immigration en attente

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Remarque : Chiffres arrondis au 100e pr�s

L'augmentation est directement attribuable au fait que le nombre d'appels interjet�s d�passe le nombre d'appels finalis�s pour une cinqui�me ann�e cons�cutive; cependant, la proportion des appels finalis�s par rapport aux appels interjet�s est pass�e de 86 % en 2005-2006 � 93 % en 2006-2007.

D�lai moyen de traitement

Le d�lai moyen de traitement a augment� de 8 % pour s'�tablir � 9,9 mois en 2006-2007 comparativement � 9,2 mois en 2005-2006. L'augmentation est attribuable en grande partie au fait que le nombre �lev� d'appels interjet�s continue de d�passer la capacit� de la SAI de les entendre et de les r�gler.

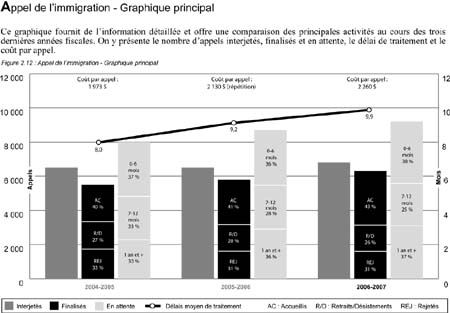

Co�t moyen par appel finalis�

Le co�t moyen de 2 260 $ par appel finalis� en 2006-2007 est l�g�rement sup�rieur au co�t moyen r�el rajust� de 2 130 $ en 2005-2006, principalement en raison d'une part plus �lev�e des frais fixes par unit� caus�e par une chute du volume global � traiter par la CISR et par des co�ts de traduction plus �lev�s. Le co�t unitaire moyen par appel variait de 2 200 $ pour un appel en mati�re de parrainage � 2 500 $ pour un appel d'une mesure de renvoi et un appel sur l'obligation de r�sidence.

Le co�t moyen par appel finalis� est l�g�rement sup�rieur au co�t pr�vu de 2 100 $ dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007 de la CISR en raison de co�ts de traduction et d'infrastructure plus �lev�s.

Le co�t par appel comprend les co�ts du processus d�cisionnel et des activit�s connexes, comme la pr�paration des cas, la recherche, la mise au r�le des audiences, les services juridiques, l'interpr�tation dans une langue �trang�re, le soutien technique, les services de traduction et le soutien administratif, mais ne tient pas compte des co�ts extraordinaires comme les co�ts associ�s au projet d'innovation � la SAI. Il comprend aussi une partie des co�ts associ�s � l'activit� de programme Gestion et services g�n�raux, qui est affect�e aux trois activit�s de programme li�es au processus d�cisionnel, en fonction des tendances en mati�re de d�penses.

Figure 2.12 : Appel de l'immigration - Graphique principal

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)