ARCHIVÉ - Commission des relations de travail dans la fonction publique

Cette page a été archivée.

Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

2006-2007

Rapport sur le rendement

Commission des relations de travail dans la fonction publique

L'honorable Jos�e Verner

Ministre du Patrimoine canadien, de la Condition f�minine et des Langues officielles

Table des mati�res

- SECTION I: APER�U

- SECTION II: ANALYSE PAR R�SULTAT STRAT�GIQUE

- SECTION III: RENSEIGNEMENTS SUPPL�MENTAIRES

- Annexe A : Services d’arbitrage de griefs

- Annexe B : Synth�se des demandes de contr�le judiciaire des d�cisions

- Annexe C : Cas de n�gociation collective

- Annexe D : Autres renseignements

SECTION I: APER�U

Message du pr�sident

Je suis heureux de pr�senter le rapport annuel sur le rendement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission), pour la p�riode se terminant le 31 mars 2007.

Cr��e en vertu de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), la Commission est un tribunal quasi judiciaire ind�pendant charg� d’administrer les r�gimes de n�gociation collective et d’arbitrage de griefs dans la fonction publique f�d�rale et au Parlement. Par la prestation de services dans les trois volets de son mandat (arbitrage de griefs, m�diation et analyse et recherche en mati�re de r�mun�ration), la Commission fournit une assistance en mati�re de relations de travail � quelque 230 000 fonctionnaires f�d�raux, 24 employeurs et 22 agents n�gociateurs.

Ces derni�res ann�es, la Commission a constat� un accroissement annuel significatif du nombre de nouveaux cas renvoy�s � l’arbitrage de griefs et a fait rapport � ce qui s’est traduit par un important arri�r� de cas report�s � l’ann�e suivante. L’exercice � l’�tude a �t� le premier au cours duquel le nombre de nouveaux cas dont la Commission a �t� saisie n’a pas sensiblement augment�, quoique le nombre total de cas actifs – nouveaux et existants confondus – ait tout de m�me augment� de 4 %. Il me fait n�anmoins plaisir de d�clarer que la Commission a pu classer 44 % de l’ensemble de sa charge totale de travail en 2006-2007, et reporter 22 % de moins de cas que l’an dernier.

En 2006-2007, la Commission a pris un certain nombre d’initiatives dans le but de r�sorber l’arri�r� de sa charge de travail et de la ramener � un niveau plus facile � g�rer. Cela comprend une promotion active de la m�diation comme solution de rechange aux audiences formelles, l’emploi de nouveaux outils de gestion des cas et un recours accru aux conf�rences pr�paratoires en vue de simplifier et d’acc�l�rer le traitement des cas. Il faut toutefois reconna�tre que certains facteurs sur lesquels la Commission n’a pas de prise contrecarrent ces efforts et prolongent ses proc�dures. Un compl�ment r�duit, en raison des postes vacants � la Commission, de commissaires � temps plein et � temps partiel disponibles pour instruire les cas, l’augmentation du nombre de cas complexes et difficiles ainsi que la constante limitation des ressources � laquelle doivent faire face les agents n�gociateurs et les employeurs sont autant de facteurs qui nous emp�chent, dans une certaine mesure, de r�gler les cas avec c�l�rit�.

En ma qualit� de pr�sident de la Commission nouvellement nomm�, j’ai rencontr� employeurs et agents n�gociateurs, au d�but de l’ann�e 2007, pour explorer des fa�ons de travailler ensemble en vue de r�duire le nombre d’affaires dont la Commission est saisie. Je leur sais gr� d’avoir bien voulu mettre au point des solutions collectives et me r�jouis � l’id�e d’une collaboration future avec eux.

Lorsque la nouvelle LRTFP a �t� promulgu�e, en avril 2005, le mandat de la Commission a �t� �largi pour comprendre d�sormais la prestation de services d’analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration. On pr�voyait que la Commission commencerait � livrer des donn�es sur la r�mun�ration fin 2006-2007. Il a cependant fallu accomplir pr�alablement un travail consid�rable d’�tablissement d’une base solide pour le nouveau service, travail qui a consist� � consulter les parties au sujet des donn�es sur la r�mun�ration dont elles ont besoin, � n�gocier des ententes de partenariat, � recruter du personnel et � r�soudre des probl�mes d’ordre m�thodologique. Gr�ce au d�ploiement de ces efforts, la Commission est maintenant � m�me de livrer trois �tudes de comparabilit� de la r�mun�ration en 2007-2008, � temps pour les nouvelles rondes de n�gociation collective.

De notables progr�s ont aussi �t� r�alis�s au chapitre de l’am�lioration de l’infrastructure et du cadre de gestion de la Commission. La r�alisation d’un projet pluriannuel visant la conception d’un nouveau syst�me de gestion des cas est maintenant bien avanc�e; ce projet a pour but de faciliter le traitement d’un volume plus important de cas de plus en plus complexes ainsi que de traiter de la n�cessit� de livrer des rapports plus d�taill�s et de munir les employ�s d’outils int�gr�s et actualis�s plus efficaces pour g�rer les cas. Mentionnons �galement d’autres accomplissements, comme la mise en place d’un programme de planification de la continuit� des activit�s, l’�laboration de politiques et de proc�dures de protection de la s�curit� des TI, la consignation des proc�dures internes pour faciliter la transmission de notre m�moire de l’organisation lors de changements de personnel ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle politique d’apprentissage favorisant la formation et le perfectionnement des fonctionnaires.

Pour que le mandat de la Commission soit accompli d’une mani�re efficace et efficiente, il est indispensable de disposer d’une base de ressources suffisante et stable. Bien que la Commission se soit vu confier des responsabilit�s suppl�mentaires en vertu de la nouvelle LRTFP, on ne lui a pas affect� pour autant, de fa�on permanente, des ressources financi�res accrues pour s’acquitter de ces responsabilit�s. Je suis pr�occup� par le temps, l’�nergie et les ressources humaines qui ont �t� consacr�s, au cours des derni�res ann�es, � soumettre des demandes r�p�t�es de fonds essentiels pour l’accomplissement de notre travail, �tant donn� que la n�cessit� et l’utilisation de ces fonds ne sont pas remises en question. J’esp�re que ce probl�me sera r�solu cette ann�e par l’incorporation de ces sommes suppl�mentaires dans le financement de base de la Commission, de mani�re que ces affectations deviennent permanentes.

J’aimerais enfin profiter de cette occasion pour remercier les commissaires, les cadres et les fonctionnaires de la Commission de leur constant d�vouement � l’accomplissement de notre mission : promouvoir des relations de travail harmonieuses dans la fonction publique f�d�rale et au Parlement, dans l’int�r�t de toute la population canadienne.

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.

Pr�sident

Commission des relations de travail dans la fonction publique

D�claration de la direction

Je soumets, aux fins de d�p�t au Parlement, le Rapport minist�riel sur le rendement 2006-2007 de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Le pr�sent document a �t� pr�par� conform�ment aux principes de pr�paration des rapports �nonc�s dans le Guide de pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses 2007-2008 : Rapports sur les plans et les priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement :

- il est conforme aux exigences pr�cises de d�claration figurant dans les lignes directrices du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor;

- il repose sur le R�sultat strat�gique et l’Architecture des activit�s de programme de la CRTFP que le Conseil du Tr�sor a approuv�s;

- il pr�sente une information coh�rente, compl�te, �quilibr�e et fiable;

- il fournit une base pour la reddition de comptes � l’�gard des r�sultats obtenus avec les ressources et les autorisations qui lui sont confi�es;

- il rend compte de la situation financi�re en fonction des montants approuv�s des budgets des d�penses et des Comptes publics du Canada.

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.

Pr�sident

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Renseignements sommaires

Raison d'�tre

La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) est un tribunal quasi judiciaire charg�, en vertu de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), d’administrer les r�gimes de n�gociation collective et d’arbitrage de griefs dans la fonction publique du Canada. La Commission administre �galement la Loi sur les relations de travail au Parlement, qui couvre les relations de travail � la Chambre des communes, au S�nat, � la Biblioth�que du Parlement et au Commissariat aux conflits d’int�r�ts et � l’�thique.

En vertu de la nouvelle LRTFP, la Commission a un mandat � trois volets qui consiste 1) � instruire et � trancher les griefs, les plaintes et les affaires de relations de travail, 2) � fournir des services de m�diation pour aider les parties � conclure des conventions collectives, � g�rer leurs relations en vertu des conventions collectives et r�soudre leurs diff�rends sans recourir � une audience, 3) � effectuer des analyses et des recherches en mati�re de r�mun�ration pour un travail comparable sur les march�s ext�rieurs � la fonction publique f�d�rale, afin que les parties puissent utiliser ces donn�es au moment de la n�gociation des conventions collectives.

En accomplissant son mandat, la Commission cherche � atteindre le r�sultat strat�gique de relations de travail harmonieuses dans la fonction publique f�d�rale et au Parlement, ce qui procure des avantages significatifs aux Canadiennes et aux Canadiens. Des relations efficaces entre les fonctionnaires et leurs employeurs sont au centre d’une saine gestion des ressources humaines et contribuent � r�duire au minimum la possibilit� de conflits de travail susceptibles de perturber l’ex�cution des programmes gouvernementaux. La collaboration des parties, gr�ce � des communications et un dialogue soutenus, accro�t la capacit� de la fonction publique de bien servir et de prot�ger l’int�r�t de la population canadienne.

Ressources financi�res

|

2006-2007 (en milliers de dollars) |

||

|

D�penses pr�vues |

Autorisations totales |

D�penses r�elles |

|

17 924 $ |

18 173 $ |

10 377 $ |

Ressources humaines

|

2006-2007 |

||

|

Planifi�es |

R�elles |

�cart |

|

90 |

85 |

5 |

Nota : Se reporter � la section Survol financier pour une explication de l’�cart entre les d�penses pr�vues et les d�penses r�elles.

Priorit�s de la Commission

|

Nom |

Type |

�valuation des progr�s par rapport aux priorit�s |

|

1. Fournir des donn�es sur la r�mun�ration |

Priorit� d�j� �tablie |

Des progr�s importants ont �t� r�alis�s pour renforcer davantage la capacit� de la Commission d’effectuer des analyses et des recherches en mati�re de r�mun�ration. La Commission a recrut� des chercheurs et des experts en �valuation des emplois et en r�mun�ration. Elle a travaill� en �troite collaboration avec Statistique Canada afin de b�n�ficier de l’expertise de cet organisme dans la d�termination et la r�solution de questions de m�thodologie et de processus li�es � la r�alisation d’une enqu�te � l’�chelle nationale. Jusqu’� maintenant, trois �tudes de comparabilit� en mati�re de r�mun�ration ont �t� s�lectionn�es pour la fourniture de donn�es sur la r�mun�ration en 2007-2008, � temps pour les nouvelles rondes de n�gociation collective. |

|

2. G�rer l’arri�r� |

Priorit� d�j� �tablie |

L’arri�r� de cas de la Commission a diminu�, principalement en raison du retrait de 860 griefs par un seul agent n�gociateur, apr�s un r�glement d’un diff�rend par la n�gociation collective. Le nombre global de nouveaux cas dont la Commission a �t� saisie s’est stabilis�. Au 31 mars 2007, 3 292 cas ont �t� report�s � l’exercice suivant. Ce nombre repr�sente 56 % du nombre total de cas pour l’exercice examin�, et 22 % de moins que l’ann�e pr�c�dente. |

|

3. Am�liorer l’infrastructure |

Priorit� permanente |

L’infrastructure de la Commission a �t� am�lior�e gr�ce au travail effectu� sur un projet pluriannuel visant � red�finir le syst�me de gestion des cas, la mise en place d’un programme de planification de la continuit� des activit�s, � l’�laboration de politiques et de proc�dures de protection de la s�curit� TI et � la consignation des proc�dures internes pour faciliter la conservation de la m�moire de l’organisation. |

|

4. Continuer d’am�liorer le cadre de gestion |

Priorit� permanente |

On a am�lior� le cadre de gestion de la Commission par le d�marrage de plans de ressources humaines pour chaque division et par la mise en œuvre d’une politique d’apprentissage � l’�chelle de la Commission. D’autres initiatives concernant la planification des ressources humaines seront prises en 2007-2008. |

|

R�sultat strat�gique : Relations de travail harmonieuses dans la fonction publique f�d�rale et au Parlement. Activit� de programme : Administration des r�gimes de n�gociation collective et d’arbitrage de griefs dans la fonction publique f�d�rale et au Parlement, y compris les services de m�diation ainsi que d’analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration. |

||||

|

Priorit� |

R�sultats escompt�s |

Rendement |

D�penses pr�vues |

D�penses |

|

2006-2007 (en milliers de $) |

||||

|

Fournir des donn�es sur la r�mun�ration |

Fournir des donn�es limit�es sur la r�mun�ration |

Objectif partiellement atteint |

6 330 |

5861 |

|

G�rer l’arri�r� |

Ramener la charge de cas � un niveau plus facile � g�rer |

Objectif partiellement atteint |

– |

– |

|

Am�liorer l’infrastructure |

Plan de continuit� des activit�s dress�, travail de conception du nouveau syst�me de gestion des cas en cours, politiques et proc�dures �labor�es pour prot�ger la s�curit� des TI et les proc�dures internes document�es |

Objectif enti�rement atteint |

625 |

559 |

|

Poursuivre l’am�lioration du cadre de gestion |

Plans de ressources humaines �labor�s pour chaque division et politique d’apprentissage mise en œuvre |

Objectif partiellement atteint |

25 |

–2 |

1. Voir la section Aper�u de la situation financi�re pour l’explication de l’�cart entre les d�penses pr�vues et les d�penses r�elles.

2. Les 25 000 $ pr�vus pour les services d’experts-conseils en ressources humaines n’ont pas �t� d�pens�s; ce travail a �t� ex�cut� � l’interne.

Rendement global de la Commission

Cadre op�rationnel et contexte

Voil� deux exercices que la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) fonctionne dans le contexte d’un nouveau r�gime de relations de travail dans la fonction publique. Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) �tait adopt�e, rempla�ant l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, en vigueur depuis l’introduction de la n�gociation collective dans la fonction publique, en 1967.

La nouvelle LRTFP a �t� adopt�e dans le cadre d’un grand ensemble de r�formes de la gestion des ressources humaines � la fonction publique f�d�rale. Elle est con�ue express�ment pour favoriser une collaboration accrue dans le domaine des relations de travail, pour rendre l’atmosph�re des lieux de travail de la fonction publique plus saine et plus productive. Elle reconna�t que les relations entre les parties syndicale et patronale b�n�ficient grandement d’un dialogue plus ouvert et de moins d’affrontements entre les parties. Elle a apport� des changements significatifs dans la conduite des relations de travail dans la fonction publique, notamment la mise sur pied de comit�s de consultation patronale-syndicale et de syst�mes de gestion informelle des conflits par les minist�res et organismes.

La nouvelle LRTFP vise quelque 230 000 fonctionnaires f�d�raux faisant partie de 86 unit�s de n�gociation, qui sont repr�sent�s par 22 agents n�gociateurs et travaillent pour 24 employeurs diff�rents de la fonction publique du Canada. Le Conseil du Tr�sor, employeur de l’administration publique centrale, est de loin le plus important d’entre eux : il emploie 163 821 personnes œuvrant dans des minist�res et organismes f�d�raux. Les autres fonctionnaires, au nombre de 66 255, travaillent pour les 23 autres employeurs.

Les fonctionnaires f�d�raux assurent la prestation d’un vaste �ventail de programmes et de services aux Canadiennes et aux Canadiens. Des relations plus efficaces entre les parties syndicale et patronale peuvent pr�venir des perturbations du travail et des conflits, qui se traduisent par des retards, des interruptions ou une d�t�rioration de la qualit� des programmes et des services sur lesquels compte la population canadienne. Un environnement favorisant une meilleure collaboration entre employeurs et employ�s peut accro�tre la capacit� de la fonction publique de bien servir et de prot�ger l’int�r�t public.

Avec l’entr�e en vigueur de la nouvelle LRTFP, le mandat de la Commission a �t� �largi pour comprendre la prestation de services d’analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration, des services accrus de m�diation et de r�glement des conflits, une fonction d’arbitrage de griefs �largie elle aussi et des processus de n�gociation collective renouvel�s. Dans le m�me temps, la Commission continue d’offrir les m�mes services qu’offrait l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique et prend appui sur ses r�alisations et sur le solide ensemble jurisprudentiel qu’elle a constitu�.

Le mandat �largi de la Commission a entra�n� l’apparition de certaines complexit�s dans son administration. Le nouveau mandat s’est notamment accompagn� de l’introduction des conf�rences pr�paratoires, des nouvelles exigences concernant les ordonnances d’exclusion de postes de direction ou de confiance et de l’introduction de multiples types de griefs (individuels, collectifs et de principe), chacun avec ses propres exigences de rapport. Les commissaires si�geant � titre d’arbitres de griefs peuvent aussi �tre appel�s � se pencher sur des questions de droits de la personne, et la Commission canadienne des droits de la personne doit, dans ses cas, �tre ajout�e comme entit� pouvant pr�senter des observations � la Commission.

Il a fallu affecter des ressources humaines et financi�res additionnelles pour assurer l’ex�cution du nouveau mandat de la Commission. En particulier, l’obligation de fournir des services d’analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration a n�cessit� la cr�ation d’une nouvelle division dot�e d’un nouveau personnel � la Commission. L’un des principaux risques auxquels s’expose la Commission est le d�faut de s’assurer d’une augmentation permanente de sa base de financement pour couvrir l’ensemble de ses nouvelles fonctions obligatoires.

�galement, �tant donn� que la nouvelle Commission continue d’instruire les affaires dont a �t� saisie l’ancienne Commission, les fonctionnaires g�rent en m�me temps, et depuis deux exercices, des cas d�pos�s sous les deux r�gimes l�gislatifs.

La Commission compte sur les commissaires pour arbitrer les cas et rendre des d�cisions. Les d�lais constants dans la nomination de personnes pour combler les postes vacants � la Commission nuisent � sa capacit� de fonctionner rapidement. Les cas ne peuvent �tre instruits et tranch�s que par des commissaires � temps plein et � temps partiel, si bien qu’un effectif r�duit de commissaires diminue le nombre de cas pouvant faire l’objet d’une audience.

Nombre de facteurs �chappant au contr�le de la Commission ont une incidence sur le temps qu’il faut pour fermer un dossier. Par exemple, les cas plus complexes n�cessitent g�n�ralement plus de temps. Lorsqu’employeurs et agents n�gociateurs voient leur capacit� r�duite en raison de postes vacants et de coupures dans les ressources, les demandes de report se font plus nombreuses, ce qui entra�ne des retards dans le traitement des cas.

Un autre d�fi auquel fait face la Commission est celui du nombre croissant de cas dans lesquels des particuliers assurent eux-m�mes leur repr�sentation. La plupart des particuliers qui d�posent des griefs ou des plaintes aupr�s de la Commission sont repr�sent�s par leurs agents n�gociateurs. Toutefois, les particuliers peuvent se repr�senter eux-m�mes lorsqu’un grief concerne un licenciement, une r�trogradation ou une mesure disciplinaire entra�nant une sanction p�cuniaire. Bien que ces cas constituent encore une faible proportion du nombre total des cas d�pos�s chaque ann�e, ils n�cessitent plus de temps et ont un impact disproportionn� sur les ressources de la Commission. Cela est largement d� au fait que les particuliers qui se repr�sentent eux-m�mes ne sont pas familiers avec les dispositions l�gislatives et r�glementaires de la Commission et ont besoin d’�tre guid�s et inform�s par les fonctionnaires de la Commission au sujet du d�p�t et du traitement de leurs cas.

Priorit�s

La principale priorit� permanente de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est d’accomplir son mandat l�gislatif de tribunal quasi judiciaire charg� d’administrer les r�gimes de n�gociation collective et d’arbitrage de griefs � la fonction publique du Canada, ce qui comprend la prestation de services de m�diation ainsi que d’analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration. C’est dans ce contexte que la Commission s�lectionne les volets prioritaires sur lesquels elle souhaite se concentrer d’une ann�e � l’autre. En 2006-2007, ces volets prioritaires comprenaient ce qui suit :

1) Fournir des donn�es sur la r�mun�ration

2) G�rer l’arri�r� des cas

3) Am�liorer l’infrastructure

4) Continuer d’am�liorer le cadre de gestion

1) Fournir des donn�es sur la r�mun�ration

En 2005-2006, la Commission a cr�� une division pour la conduite d’analyses et de recherches en mati�re de r�mun�ration, comme le prescrit la nouvelle LRTFP. La raison d’�tre de cette division est d’aider la Commission � fournir des renseignements impartiaux, pr�cis et opportuns sur les taux comparatifs de r�mun�ration, les salaires des employ�s, les conditions d’emploi et les avantages sociaux dans les secteurs public et priv�. Cette information sur la r�mun�ration, obtenue au moyen d’enqu�tes ax�es sur le march�, est destin�e aux employeurs et aux agents n�gociateurs participant au processus de n�gociation collective dans la fonction publique f�d�rale, ainsi qu’� d’autres parties int�ress�es.

La r�mun�ration est une question cl� pour les employeurs et les employ�s � la table de n�gociation. Les n�gociations peuvent se d�rouler plus harmonieusement lorsque les deux parties ont un acc�s �gal � une information exacte et compl�te en mati�re de r�mun�ration qui leur est fournie par une tierce partie faisant autorit�. Quand les parties entreprennent les n�gociations en convenant d’utiliser les donn�es d’enqu�te en mati�re de r�mun�ration de la Commission comme point de rep�re, elles peuvent se concentrer sur la n�gociation de taux de r�mun�ration et d’avantages sociaux qui leur seront acceptables.

On pr�voyait que la division commencerait � fournir des donn�es sur la r�mun�ration � la fin de l’exercice 2006-2007. Pour ce faire, la division devait d’abord consulter les parties pour conna�tre leurs besoins en donn�es sur la r�mun�ration, n�gocier des accords de collaboration ou de partenariat avec les gouvernements provinciaux, doter des postes, conclure des march�s avec des fournisseurs et implanter les technologies n�cessaires � la gestion de ces donn�es. Un travail consid�rable a �t� accompli dans tous ces domaines au cours de l’exercice vis�. � la lumi�re des besoins et int�r�ts vari�s relev�s par les parties et compte tenu des divers outils requis pour r�pondre � ces besoins, nous avons d�cid� de commencer par trois �tudes distinctes de comparabilit� des r�mun�rations propres � un groupe en particulier, dans le but de produire des donn�es � temps pour la ronde de n�gociation collective de 2007-2008 et de tester diff�rents processus d’enqu�te et approches m�thodologiques.

Le processus de s�lection des �tudes a commenc� au d�but de l’ann�e 2006, lorsque la Commission a demand� aux employeurs et aux agents n�gociateurs vis�s par la nouvelle LRTFP et la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP) de d�terminer le type de donn�es sur la r�mun�ration dont ils avaient besoin pour leurs n�gociations � venir. Pr�s de la moiti� des 50 parties avec lesquelles la Commission a communiqu� ont propos� un ou plusieurs projets de recherche pouvant �tre entrepris pour r�pondre � leurs besoins en donn�es de r�mun�ration.

La Commission a s�lectionn� les �tudes en fonction de crit�res incluant la possibilit� de tester diverses m�thodes, la port�e de l’enqu�te ou du projet de recherche, les int�r�ts de toutes les parties en cause, les d�lais dans lesquels les donn�es �taient n�cessaires ainsi que les ressources et la capacit� de la Commission quant � la r�alisation de ces projets.

Une fois les trois �tudes choisies, des discussions ont �t� entreprises avec les parties en cause au sujet du cadre et des param�tres � retenir pour r�aliser les �tudes. Cela comprenait la s�lection des professions et des points de comparaison � inclure dans les enqu�tes ainsi que la d�termination des �l�ments de r�mun�ration � mesurer, comme les salaires et/ou les avantages sociaux et les conditions de travail.

En 2006-2007, la Commission s’est �galement employ�e � renforcer sa capacit� d’effectuer des analyses et des recherches en mati�re de r�mun�ration. Beaucoup d’efforts ont �t� consacr�s au recrutement de chercheurs et d’experts dans les domaines de l’�valuation des emplois et de la r�mun�ration, pour accro�tre l’effectif de l’�quipe de base. Cette �quipe est aid�e par des fournisseurs externes de services qui sont engag�s pour �laborer des outils d’enqu�te et mener des sondages sur le terrain.

Ce mod�le organisationnel pr�voit la sous-traitance de l’�laboration des grandes enqu�tes ainsi que des activit�s aff�rentes. Il permet aussi � la Commission de maintenir une forte capacit� interne pour surveiller l’�laboration des enqu�tes et garantir la qualit� des processus et des r�sultats d’enqu�te. Ce mod�le conf�re � la Commission davantage de souplesse pour mener de petites enqu�tes sur la r�mun�ration de groupes particuliers ou r�aliser des enqu�tes sp�ciales sur des conditions de travail et des avantages pr�cis. En outre, la Commission peut mener des recherches socio�conomiques et autres � l’appui de ses activit�s d’enqu�te.

La Commission travaille aussi en �troite collaboration avec Statistique Canada afin de b�n�ficier de l’expertise de cet organisme dans la d�termination et la r�solution de questions de m�thodologie et de processus li�es � la r�alisation d’une enqu�te � l’�chelle nationale. La diffusion d’une s�rie pr�liminaire de r�sultats d’enqu�te est pr�vue pour 2009-2010.

2) G�rer l’arri�r� des cas

Le traitement rapide des cas devant la Commission, conform�ment aux r�gles de justice naturelle et d’�quit�, est indispensable � l’ex�cution du mandat l�gislatif de la Commission et au maintien de sa cr�dibilit�.

Statistiques sur les cas

Une priorit� que la Commission a fix�e en 2006-2007 a �t� de ramener sa charge de travail � un niveau plus facile � g�rer. En tout, 3 292 cas (griefs, plaintes et demandes) ont �t� report�s au prochain exercice. Cela repr�sente 56 % de la charge totale de travail et 22 % de moins que l’an dernier. Le gros de cette r�duction est attribuable au retrait de 860 cas de grief par un agent n�gociateur, apr�s le r�glement d’un diff�rend lors de la n�gociation collective.

Le nombre total de cas soumis � la Commission – nouveaux ou report�s d’exercices pr�c�dents – continue d’augmenter. En 2006-2007, le nombre total de dossiers ouverts s’est �lev� � 5 928. Ce nombre repr�sente une augmentation de 4 % par rapport � l’exercice 2005-2006, de 35 % par rapport � 2004-2005 et de 48 % par rapport � 2003-2004.

Les griefs renvoy�s � l’arbitrage de griefs se classent au premier rang des affaires dont la Commission est saisie et, en 2006-2007, ils ont repr�sent� 88 % de la charge totale de travail active de la Commission. Les types de griefs qui peuvent �tre renvoy�s � la Commission r�sultent de conflits quant � l’application ou l’interpr�tation des conventions collectives ou de d�cisions arbitrales, de l’imposition de lourdes sanctions disciplinaires entra�nant le licenciement, la r�trogradation, la suspension ou une sanction p�cuniaire, ainsi que du licenciement ou de la r�trogradation pour cause de rendement insatisfaisant.

� la fin 2006-2007, le nombre de dossiers actifs de grief de la Commission s’�tablissait � 5 211. Cela repr�sentait 4 % de plus qu’en 2005-2006, 22 % de plus qu’en 2004-2005, 68 % de plus qu’en 2003-2004 et 169 % de plus qu’en 2002-2003. L’accroissement substantiel du nombre de nouveaux cas re�us ces derni�res ann�es a entra�n� la constitution d’un arri�r� pour la Commission. Jusqu’en 2006-2007, il s’est produit chaque ann�e une augmentation du nombre de griefs report�s � l’exercice suivant. Au 31 mars 2007, la Commission a report� 2 992 dossiers actifs de grief � l’exercice 2007-2008, ce qui repr�sente 24 % de cas de moins que l’ann�e ant�rieure.

La Commission a class� 2 219 cas de grief en 2006-2007, soit 43 % de l’ensemble des griefs. Un cas est class� lorsqu’il est r�solu par les parties, retir� par une partie, ou tranch� par voie de d�cision ou d’ordonnance rendue par la Commission ou l’un de ses arbitres de griefs. Une d�cision ou une ordonnance peut donner lieu � la fermeture de plus d’un dossier. En 2006-2007, la grande majorit� des cas ont �t� r�gl�s ou retir�s par les parties en cause.

Les cas peuvent �tre report�s � l’exercice suivant pour diverses raisons : ils peuvent avoir �t� entendus et �tre en attente d’une d�cision � la fin de l’exercice; ils peuvent devoir �tre entendus au cours du prochain exercice; ils peuvent �tre suspendus � la demande des parties, dans l’attente des r�sultats de discussions ou d’une autre d�cision � rendre par la Commission ou par une autre instance.

Le d�fi

En m�me temps que la Commission a vu augmenter le nombre des cas dont elle est saisie au fil des ans, de nombreux groupes d’employeurs et d’agents n�gociateurs ont subi des r�ductions de leurs ressources disponibles pour traiter de ces cas. Il s’en est suivi une augmentation du nombre de demandes de report de cas adress�es � la Commission, ce qui a accentu� l’arri�r� des cas de la Commission.

Il importe de mentionner qu’un certain nombre de facteurs peuvent faire para�tre la charge de travail de la Commission plus imposante qu’elle ne l’est en r�alit�. En vertu de l’ancienne loi, il n’y avait pas de dispositions officielles concernant les griefs collectifs, comme il en existe maintenant sous le r�gime de la nouvelle loi. Au lieu de cela, les employ�s qui avaient une pr�occupation commune pouvaient pr�senter en m�me temps de nombreux renvois distincts � l’arbitrage de griefs portant sur la m�me question.

� l’occasion, des agents n�gociateurs ont �galement recouru � cette approche dans le cadre d’une campagne de n�gociation collective, de mani�re � faire pression pour obtenir des solutions � des probl�mes communs � leurs membres. Il est arriv� que ces campagnes donnent lieu � un volume important de griefs semblables pr�sent�s sur une tr�s courte p�riode, par exemple plusieurs centaines de griefs similaires en l’espace d’une semaine.

Dans la pratique, la Commission proc�de normalement � un regroupement de ces griefs aux fins de l’arbitrage. Ou alors, une d�cision d’arbitrage dans un cas repr�sentatif peut �tre utilis�e par les parties pour r�soudre d’autres renvois ayant trait � la m�me question. Ou encore, des groupes de cas ont �t� retir�s sans intervention officielle de la Commission, une fois la question r�gl�e dans un autre cadre.

En outre, la Commission re�oit fr�quemment de multiples renvois � l’arbitrage de griefs, simultan�s ou s�quentiels, de la part d’un seul fonctionnaire s’estimant l�s�. Dans la plupart des situations qui le permettent, des m�diateurs ou des arbitres de griefs de la Commission r�glent ces dossiers ensemble, dans une m�me proc�dure. Souvent, de multiples dossiers r�v�lent des probl�mes connexes quant au lieu de travail � l’�gard desquels une approche int�gr�e peut constituer la meilleure solution.

Enfin, certains dossiers sont soumis � la Commission lorsqu’une partie doit, pour prot�ger ses droits, se conformer � des d�lais pr�vus dans une convention collective ou par une loi. Un certain nombre de ces cas sont subs�quemment retir�s, lorsque les parties r�glent elles-m�mes l’affaire volontairement, avant que la Commission intervienne.

Compte tenu ces types de situation, la v�ritable charge de travail de la Commission � un moment quelconque se compose d’un sous-ensemble du nombre de dossiers lui ayant �t� officiellement renvoy�s – lequel sous-ensemble n’est pas toujours facile � quantifier avec certitude.

L’approche de la Commission

Lorsque la Commission est saisie d’un renvoi � l’arbitrage de griefs, d’une plainte ou d’une demande d’un autre ordre, elle privil�gie l’examen de possibilit�s de r�soudre l’affaire volontairement par la m�diation. Les m�diateurs de la Commission et les commissaires agissant comme m�diateurs ont, par le pass�, largement r�ussi � aider les parties � trouver des solutions � leurs probl�mes, sans qu’il soit n�cessaire de tenir des audiences officielles ou de rendre des d�cisions.

Les services de m�diation de la Commission comprennent aussi la m�diation pr�ventive, qui vise � r�soudre un diff�rend avant le d�p�t d’une demande � cet �gard. On peut ainsi r�duire le nombre de cas devant la Commission.

En 2006-2007, la Commission a fourni des services de m�diation dans 279 cas. Cela comprend 223 cas dans lesquels une plainte ou un grief avait �t� d�pos�, et 56 cas de m�diation pr�ventive. Les parties ont r�ussi � r�soudre 89 % (soit 247) de ces cas avec l’assistance de m�diateurs nomm�s par la Commission.

En 2006-2007, la Commission a pris des mesures pour faire face � une forte augmentation du nombre des demandes de derni�re minute provenant de parties des deux c�t�s et visant le report d’audiences, que ce soit � cause de discussions tenues � la onzi�me heure, en vue de parvenir � un r�glement, ou parce que, soudainement, des t�moins n’�taient plus disponibles. Ainsi, la Commission a avis� les parties que ces demandes de report seraient dor�navant examin�es de plus pr�s et susceptibles d’�tre rejet�es. La Commission encourage aussi les parties � proposer des cas de rechange pouvant �tre inscrits au r�le pour audition au lieu de cas qui ne peuvent aller de l’avant.

La Commission a �galement introduit de nouveaux outils de gestion des cas pour veiller � ce que le nombre de dossiers actifs demeurent g�rable. Au moment o� de nouveaux renvois et plaintes sont d�pos�s, ceux-ci sont pass�s au crible pour d�celer toute tendance qui permettrait � la Commission de regrouper, d’un point de vue administratif, les affaires devant �tre entendues ensemble ou, du moins, pour en d�gager un �l�ment commun.

De plus, la Commission se sert davantage des nouvelles dispositions de la Loi qui pr�voient des conf�rences pr�paratoires. Celles-ci se sont r�v�l�es efficaces pour clarifier des questions avant le d�but d’une audience et suppriment parfois la n�cessit� de tenir une audience en personne. Les conf�rences pr�paratoires repr�sentent quand m�me un d�fi pour les parties, qui doivent trouver du temps non seulement pour l’audience officielle, mais aussi pour ces conf�rences pr�alables. En guise d’audiences, la Commission tient �galement des t�l�conf�rences, par exemple.

Depuis un certain nombre d’ann�es, la Commission offre un arbitrage acc�l�r� aux parties qui veulent gagner du temps et r�aliser des �conomies de ressources. Certains griefs peuvent ainsi �tre r�gl�s sans une audience compl�te. Dans ce contexte, les parties d�posent normalement un expos� conjoint des faits, et aucun t�moin ne compara�t. En 2006-2007, on a, dans 21 cas d�pos�s aupr�s de la Commission, demand� la proc�dure d’arbitrage acc�l�r�. Les neuf audiences d’arbitrage acc�l�r� tenues durant l’ann�e ont donn� lieu � des d�cisions touchant une vingtaine de cas des ann�es pass�es.

En 2006-2007, le pr�sident de la Commission a tenu plusieurs r�unions avec les parties, dans le but de discuter de strat�gies visant � r�duire le nombre de nouveaux cas soumis � la Commission. La Commission a opt� pour une solution dans laquelle on essaie de r�duire le nombre de cas � l’entr�e, et on se fixe des cibles � atteindre quant � la r�duction de l’arri�r�.

Au cours des cinq derniers exercices, la charge de travail de la Commission s’est accrue de fa�on significative, sans s’accompagner d’une augmentation correspondante de son financement permanent. Chaque ann�e, depuis que la Loi sur la modernisation de la fonction publique a re�u la sanction royale, en 2003, la Commission a sollicit� un rajustement au niveau de r�f�rence qui lui permettrait de prendre des mesures plus dynamiques pour r�sorber l’arri�r� des cas. Cependant, ainsi que nous l’avons indiqu� dans les pr�c�dents rapports, la Commission n’a obtenu que des rajustements annuels du budget, rajustements pour lesquels elle doit chaque ann�e pr�senter une nouvelle demande, de sorte que du temps, de l’�nergie et des ressources humaines sont consacr�s � la pr�sentation de ces demandes r�p�t�es pour l’obtention des fonds essentiels � la conduite du mandat l�gislatif de la Commission.

Les d�lais continus dans la nomination de personnes pour combler les postes vacants de la Commission ont aussi affect� la capacit� de l’organisation de fonctionner rapidement. �tant donn� que les cas ne peuvent �tre entendus et tranch�s que par des commissaires � temps plein et � temps partiel, un effectif partiel de commissaires r�duit le nombre de cas pour lesquels on peut tenir audience.

3) Am�liorer l’infrastructure

Au chapitre de l’am�lioration de l’infrastructure, la Commission a centr� ses efforts sur la poursuite de la r�alisation d’un projet pluriannuel de conception de son syst�me de gestion des cas, la mise en place d’un plan de continuit� des activit�s, l’�laboration de politiques et de proc�dures visant � assurer la s�curit� des TI et la documentation de ses proc�dures internes � l’appui de la m�moire de l’organisation pendant les p�riodes de transition de personnel.

En 2005-2006, la Commission a lanc� un projet de syst�me pour la gestion des cas, afin de r�pondre aux pressions d’un volume accru de dossiers de plus en plus complexes, de faciliter des rapports plus d�taill�s, de doter les employ�s d’outils de gestion des dossiers plus efficients, actuels et int�gr�s, et de se conformer aux normes gouvernementales en mati�re de technologie de l’information. Le nouveau syst�me de gestion des cas permettra � la Commission de g�rer �lectroniquement les renseignements sur les cas d�s la saisie initiale, et jusqu’� la diffusion et l’affichage de la d�cision.

En 2006-2007, le travail relatif � ce projet a port� sur l’analyse des proc�d�s administratifs, de la technologie disponible et des syst�mes utilis�s par des organisations ayant des processus semblables ainsi que sur l’introduction de certaines fonctions �lectroniques facilitant le traitement des dossiers de cas. Plus pr�cis�ment, un localisateur �lectronique de dossiers de cas a �t� mis en place pour faciliter le transfert et la localisation des dossiers par les employ�s de la Commission. Cela comprenait l’ajout de codes-barres � tous les dossiers de cas, la fourniture de lecteurs de codes-barres aux employ�s et la cr�ation d’un syst�me simple de localisation �lectronique reli� au syst�me de gestion des dossiers �lectroniques de la Commission. La Commission a �galement introduit un module �lectronique � de rappel � qui a augment� l’efficience des op�rations du greffe et des services de gestion des dossiers. L’�quipe du projet s’est �galement pench�e sur les besoins de la Commission en imagerie, ce qui comprend la transformation des dossiers papiers en dossiers �lectroniques par balayage optique.

La planification de la continuit� des activit�s est indispensable � la poursuite de la prestation des services essentiels pr�vus dans la mission de la Commission en cas de crise ou d’urgence. Conform�ment � la politique et aux normes du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor, la Commission a dress� et mis en place un programme d�taill� de continuit� des activit�s. Ce programme s’appuie sur les r�sultats d’une �valuation des risques et des menaces et d’analyses des incidences organisationnelles et comprend une politique interne touchant la planification de la continuit� des activit�s, un plan d’intervention d’urgence, des strat�gies d’intervention pour assurer la continuit� des activit�s ainsi qu’un plan d’intervention en cas de pand�mie.

La Commission a connu certains retards dans la mise en œuvre d’un �l�ment cl� de son plan de reprise des activit�s, qui consiste en une duplication ou un miroitage simultan� des donn�es sur un serveur �loign�. La Commission serait ainsi en mesure, lors d’une situation d’urgence entra�nant l’interruption des op�rations de son serveur principal, d’acc�der � ses syst�mes critiques sur le serveur �loign�, et ce, avec peu d’intervention manuelle. Les constants probl�mes d’alimentation �lectrique rencontr�s par le centre de donn�es �loign�, dont le fonctionnement est assur� par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, ont entra�n� des retards dans la mise en œuvre de cet �l�ment critique.

En 2006-2007, la Commission a instaur� de nouvelles politiques et proc�dures internes de protection de la s�curit� de ses ressources de technologie de l’information, conform�ment aux normes de s�curit� du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor. Ces normes, qui �tablissent les principes directeurs de la s�curit� de la technologie de l’information sont coordonn�es et appliqu�es uniform�ment dans l’ensemble du gouvernement f�d�ral. Les politiques �labor�es pendant l’exercice examin� couvrent des aspects tels que l’utilisation du r�seau �lectronique et la s�curit� des comptes du r�seau.

Une autre r�alisation de 2006-2007 a �t� la consignation des proc�dures cl�s propres � la Commission pour appuyer la m�moire de l’organisation et faciliter les transitions lors d’un changement de personnel.

4) Continuer d’am�liorer notre cadre de gestion

En 2006-2007, la Commission a instaur� une nouvelle politique d’apprentissage qui facilite l’�tablissement de plans individuels d’apprentissage pluriannuels pour les employ�s. Forts de ces plans, les fonctionnaires auront la possibilit� de parfaire constamment leurs connaissances, afin de relever les nouveaux d�fis de leurs fonctions et de se pr�parer � saisir d’�ventuelles occasions d’avancement. La Commission a �galement organis�, � l’interne, des s�ances de formation sur la gestion des conflits et sur les exigences de la l�gislation sur l’acc�s � l’information et sur la protection des renseignements personnels.

La gestion efficace des ressources humaines n�cessite une bonne planification des ressources humaines. En 2006-2007, la Commission a amorc� l’�laboration d’un plan de ressources humaines pour chaque division. Un travail a �t� entrepris pour cerner les exigences op�rationnelles et les besoins organisationnels et en tenir compte dans les documents de planification de la Commission. Ce travail se poursuivra en 2007-2008.

Voil� quelques ann�es maintenant que la Commission a institu� une culture de v�rification interne et qu’elle consacre syst�matiquement des ressources permanentes et suffisantes � cette fonction. La Commission cr�e un plan pluriannuel de v�rification portant sur les secteurs pr�sentant le risque le plus �lev� et la plus grande importance. Au moment de dresser ce plan, la Commission tient compte des sujets qui doivent faire l’objet de v�rifications pangouvernementales afin d’�viter le d�doublement d’efforts.

La Commission a pris part � la premi�re v�rification horizontale des petits minist�res et organismes (PMO), qu’a men�e le Bureau du contr�leur g�n�ral et qui portait sur les frais de d�placement et d’accueil. Au 31 mars 2007, les r�sultats de cette v�rification n’avaient pas encore �t� communiqu�s aux PMO. La Commission a �galement retenu les services d’un expert-conseil ind�pendant pour inspecter les locaux qu’elle occupe, afin de relever les �ventuels risques ou pr�occupations en mati�re de s�curit� au lieu de travail pour les occupants et les visiteurs. Aucune pr�occupation majeure n’a �t� relev�e.

La r�daction, pr�vue en 2006-2007, d’un code de conduite global et int�gr� pour les employ�s de la Commission a �t� report�e dans le contexte de la promulgation prochaine de la nouvelle Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes r�pr�hensibles, laquelle s’est produite le 15 avril 2007 et de son exigence d’un nouveau code de conduite pour le secteur public. La Commission veut s’assurer que son code cadre avec les documents couvrant l’ensemble de la fonction publique. Elle participera aux s�ances de consultation sur les principaux �l�ments du nouveau code de conduite de la fonction publique, qui se tiendront au d�but de 2007-2008.

La Commission continue �galement d’�valuer les services qui se pr�tent � des modes diff�rents de prestation, comme les partenariats avec d’autres tribunaux ind�pendants pour la prestation de certains services g�n�raux. La Commission est un membre actif de plusieurs r�seaux dans la communaut� des PMO et se tient au fait des possibilit�s de tels partenariats. Par exemple, l’Agence de la fonction publique du Canada affecte maintenant des ressources aux PMO pour qu’ils r�solvent certaines de leurs pr�occupations li�es aux ressources humaines cl�s, ressources dont la Commission esp�re qu’elles porteront fruit � l’avenir.

Lien avec les domaines de r�sultats du gouvernement du Canada

En tant que tribunal f�d�ral quasi judiciaire intervenant dans le domaine des relations de travail, la Commission des relations de travail dans la fonction publique contribue au secteur de r�sultats des � Affaires gouvernementales � tel qu’il est �nonc� dans le � cadre pangouvernemental � du gouvernement du Canada. En favorisant des relations de travail harmonieuses dans la fonction publique et au Parlement ainsi qu’en mettant des processus neutres d’intervention par un tiers � la disposition des employeurs, agents n�gociateurs et employ�s pour la r�solution des conflits de travail, la Commission contribue au bon fonctionnement du gouvernement du Canada.

SECTION II : ANALYSE PAR R�SULTAT STRAT�GIQUE

L’activit� de programme de la Commission consiste � administrer les r�gimes de n�gociation collective et d’arbitrage de griefs dans la fonction publique f�d�rale et au Parlement, ce qui comprend la prestation de services de m�diation ainsi que d’analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration. Cette activit� est ex�cut�e � l’appui du r�sultat strat�gique visant � favoriser des relations de travail harmonieuses au sein de la fonction publique f�d�rale et � r�duire la possibilit� de conflits de travail et de perturbations dans la mise en œuvre de programmes aux Canadiennes et aux Canadiens.

| ACTIVIT� | Administration des r�gimes de n�gociation collective et d’arbitrage de griefs dans la fonction publique f�d�rale et au Parlement, y compris des services de m�diation et d’analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration | ||

| SOUS- ACTIVIT�S |

Arbitrage des griefs | Services de m�diation | Analyse et recherche en mati�re de r�mun�ration |

|---|---|---|---|

|

Audiences Conf�rences pr�paratoires � l’audience Inscription de demandes, plaintes, griefs |

Nomination des m�diateurs, arbitres et CIP Aide concernant les demandes d’accr�ditation et de r�vocation, les services essentiels et les exclusions de postes de direction ou de confiance |

Compilation, analyse et diffusion de renseignements en mati�re de r�mun�ration |

|

| EXTRANTS | D�cisions concernant les demandes, les plaintes et les griefs |

|

Rapports impartiaux, exacts et dans les d�lais concernant les taux de r�mun�ration, le revenu des employ�s, les conditions d'emploi, les avantages sociaux et les donn�es connexes pour les secteurs public et priv� |

| R�SULTATS � COURT TERME |

Griefs, plaintes et autres demandes r�gl�s de mani�re �quitable, conform�ment � la l�gislation et avec rapidit� |

|

Les parties ont acc�s en temps voulu aux donn�es qui leur permettront de mieux comprendre les questions de r�mun�ration pertinentes |

| R�SULTATS � MOYEN TERME | Ensemble des pr�c�dents et de la jurisprudence facilitant le r�glement des griefs, plaintes et autres demandes |

|

Des renseignements en mati�re de r�mun�ration exacts et complets soutiennent les processus de n�gociation collective et de d�termination de la r�mun�ration |

| R�SULTAT FINAL | Fournir aux Canadiens et aux Canadiennes un environnement propice aux relations de travail harmonieuses dans la fonction publique f�d�rale et au Parlement de fa�on � minimiser les risques de conflits de travail susceptibles de nuire � la mise en oeuvre des programmes du gouvernement. | ||

En 2006-2007, la Commission a �labor� un cadre de mesure du rendement qui d�finit des r�sultats attendus clairs et mesurables quant � sa principale activit� de programme ainsi que des indicateurs de rendement pur chacun des r�sultats attendus.

La satisfaction de la client�le de la Commission (employeurs, agents n�gociateurs et autres utilisateurs), le respect des d�lais de ses processus, la qualit� de ses d�cisions et le degr� de r�ussite de ses services de m�diation continueront d’�tre des indicateurs cl�s de son rendement. Seront �galement introduits des indicateurs li�s aux donn�es sur la r�mun�ration qui seront collig�es, analys�es et distribu�es aux parties ainsi qu’aux services internes de la Commission.

� l’heure actuelle, la Commission recueille des donn�es sur certains de ces indicateurs, mais a l’intention de commencer � recueillir des donn�es sur bien d’autres indicateurs en 2007-2008. La collecte de donn�es se fera de fa�on exhaustive, une fois mis en œuvre le nouveau syst�me de gestion des cas. Outre ce syst�me, les autres sources cl�s de donn�es sont notamment les statistiques sur les cas qui font l’objet d’un contr�le judiciaire, le sondage men� tous les trois ans par la Commission sur la satisfaction de la client�le, lequel permet de suivre les tendances au fil des ans, ainsi que d’autres formes de consultation (officielle ou non) des clients en vue d’obtenir r�guli�rement une r�troaction de leur part. Un sondage sur la satisfaction de la client�le sera men� en 2007-2008.

Les donn�es sur le rendement qui en r�sulteront serviront � appuyer le processus d�cisionnel et La Commission en fera �tat dans les futurs rapports minist�riels sur le rendement.

Services d’arbitrage de griefs

La Commission et les arbitres de griefs de la Commission entendent et tranchent des griefs, des plaintes et des affaires dans le domaine des relations de travail dont ils sont saisis sous le r�gime de la nouvelle LRTFP. Il s’agit de cas tr�s vari�s, dont voici des exemples :

Griefs (individuels, collectifs ou de principe)

- interpr�tation de conventions collectives et de d�cisions arbitrales;

- mesure disciplinaire entra�nant un licenciement, une r�trogradation, une suspension ou une sanction p�cuniaire;

- r�trogradation ou licenciement pour cause de rendement insatisfaisant ou pour d’autres raisons non disciplinaires;

- mutation sans le consentement de l’employ�.

Plaintes

- pratiques de travail d�loyales;

- mesures de repr�sailles contre une personne ayant soulev� une question en vertu de la partie II du Code canadien du travail.

Demandes

- accr�ditation et r�vocation d’une accr�ditation;

- d�termination des droits du successeur;

- d�termination de postes de direction ou de confiance;

- d�termination d’ententes sur les services essentiels;

- r�examen de d�cisions ant�rieures de la Commission;

- prorogation des d�lais pour pr�senter des griefs ou pour renvoyer des griefs � l’arbitrage de griefs.

La Commission s’emploie � r�soudre ces cas de mani�re juste, dans le respect des dispositions l�gislatives et en temps opportun. Ce faisant, la Commission cherche � cr�er un ensemble jurisprudentiel qui facilitera la r�solution des futurs cas.

� l’annexe A sont pr�sent�es des donn�es statistiques sur tous les cas d’arbitrage de griefs dont la Commission a �t� saisie en 2006-2007.

En 2006-2007, la Commission a rendu 262 d�cisions ou ordonnances sur ses cas d’arbitrage de griefs (94), de d�termination de postes de direction ou de confiance (149), de plaintes de pratiques d�loyales de travail (12), de plaintes fond�es sur le Code canadien du Travail (1), de demandes d’accr�ditation (2), de d�termination des droits du successeur (1), de r�examen de d�cisions de la Commission (1) et de demandes de prorogation du d�lai de pr�sentation (2). Une d�cision ou ordonnance peut influer sur plus d’un cas.

Les d�cisions de la Commission et de ses arbitres de griefs peuvent faire l’objet d’un contr�le judiciaire de la part de la Cour d’appel f�d�rale et de la Cour f�d�rale. Un facteur significatif de mesure de la qualit� des d�cisions rendues par la Commission est le nombre de d�cisions qui sont infirm�es � l’issue d’un contr�le judiciaire. L’annexe B est une synopsis des contr�les judiciaires des d�cisions de la Commission au cours des cinq derniers exercices, sous le r�gime de la nouvelle LRTFP, de l’ancienne LRTFP et de la LRTP. Comme on le constate dans ce tableau, 12 % des d�cisions de la Commission (soit 84) ont �t� renvoy�es � la Cour f�d�rale pour contr�le judiciaire depuis le 1er avril 2002 et 1 % (10) ont �t� renvers�es par la Cour. Les d�cisions rendues par la Commission sont affich�es sur son site Web, � l’adresse www.pslrb-crtfp.gc.ca et sont aussi disponibles � l’aide de QuickLaw (QL), une base de donn�es juridiques �lectronique, de m�me qu’aupr�s d’autres �diteurs, comme CanLII, Carswell, Canada Law Book, Qualisult et Lancaster House.

Services de m�diation

La nouvelle LRTFP insiste sur l’importance de d�finir et de conserver des approches constructives de r�solution des conflits de travail par toutes les parties. La Commission favorise des approches novatrices en mati�re de r�glement de conflits en milieu de travail comme solution de rechange pr�f�rable � une proc�dure plus rigide fond�e sur les droits.

En vertu de la nouvelle LRTFP, le pr�sident de la Commission peut nommer un m�diateur afin :

- d’aider les parties � la n�gociation collective tant dans la n�gociation que dans le renouvellement des conventions collectives, de m�me que dans la gestion des relations de travail r�sultant de la mise en œuvre des conventions collectives;

- d’assurer une m�diation dans le contexte des proc�dures de griefs, de plaintes et autres;

- de l’aider � s’acquitter des autres responsabilit�s que la Loi lui conf�re.

N�gociation collective

En vertu de la nouvelle LRTFP, il existe deux m�thodes de r�glement des diff�rends dans le contexte des n�gociations collectives, soit la conciliation et l’arbitrage de diff�rends ex�cutoire. Au moment de son accr�ditation, l’agent n�gociateur doit opter pour l’une des m�thodes pour chacune des unit�s de n�gociation qu’il repr�sente. Ce choix peut �tre modifi� avant chaque ronde de n�gociation. Peu importe la m�thode retenue, l’employeur ou l’agent n�gociateur peut demander � la Commission l’intervention d’un tiers. En 2006-2007, la Commission a �t� appel�e � sept reprises � fournir les services d’un m�diateur pour aider les parties � n�gocier leurs conventions collectives.

La conciliation donne aux employ�s le droit de d�clencher une gr�ve, dans certaines conditions prescrites, de sorte qu’on la qualifie souvent de � voie de la conciliation/gr�ve �. La nouvelle loi a instaur� un processus pour aider les parties � conclure des conventions collectives, soit celui des commissions de l’int�r�t public (CIP). Il s’agit d’entit�s non permanentes compos�es d’une � trois personnes, nomm�es par le ministre sur recommandation du pr�sident de la Commission, qui sont charg�es d’aider les parties en formulant des recommandations en vue d’un r�glement. Ces recommandations ne sont pas ex�cutoires pour les parties. En 2006-2007, il n’y a eu aucune demande de constitution d’une CIP, mais on s’attend � un certain nombre de demandes en ce sens avec la nouvelle ronde de n�gociation collective en 2007 et en 2008.

Pour les agents n�gociateurs ayant opt� pour l’arbitrage de diff�rends comme proc�dure de r�glement de leur diff�rend, lorsque les parties sont incapables de conclure leur convention collective par la n�gociation, une proc�dure d’arbitrage de diff�rends ex�cutoire est entreprise. Celle-ci conduit � une d�cision arbitrale juridiquement ex�cutoire pour les parties et permet ainsi d’�viter une gr�ve l�gale. Les conseils d’arbitrage sont �tablis par le pr�sident de la Commission.

Douze conseils d’arbitrage ont �t� cr��s en 2006-2007, dont sept ont donn� lieu � des d�cisions arbitrales, y compris dans le cas d’une premi�re convention collective.

L’annexe C pr�sente des donn�es statistiques sur les cas de convention collective dont la Commission a �t� saisie en 2006-2007.

M�diation de griefs et de plaintes

La Commission offre des services de m�diation dans tous les cas de griefs et de plaintes. Les parties en cause doivent toutes deux se mettre d’accord pour proc�der avec la m�diation, apr�s quoi le pr�sident nomme un m�diateur qui travaille avec les deux parties pour les aider � r�gler leur diff�rend, �vitant ainsi la n�cessit� de la tenue d’une audience formelle. On prend alors note des modalit�s des r�glements accept�s par les deux parties.

Ces derni�res ann�es, le nombre de cas de m�diation a augment�, tout comme celui des griefs et des plaintes, et l’on s’attend � ce que cette tendance se maintienne. En 2006-2007, 1 115 nouvelles demandes de m�diation ont �t� re�ues et 1 650 ont �t� report�es de l’exercice pr�c�dent, pour un total de 2 765 cas. Dans 557 cas, les parties ont refus� la m�diation.

En 2006-2007, la Commission a fourni des services de m�diation dans 279 cas. Cela comprend 223 cas dans lesquels un grief ou une plainte avait �t� d�pos� et 56 cas de m�diation pr�ventive. La m�diation pr�ventive vise � r�soudre un diff�rend avant qu’une demande soit d�pos�e. Les parties ont r�ussi � r�soudre 89 % (soit 247) de ces cas avec l’assistance de m�diateurs nomm�s par la Commission.

Autres services

Les services de m�diation de la Commission facilitent aussi les discussions entre parties � l’int�rieur d’un minist�re ou d’un organisme en particulier, souvent dans le contexte de comit�s consultatifs syndicaux-patronaux, la conduite d’interventions strat�giques gr�ce auxquelles de vastes dossiers susceptibles d’entra�ner un conflit sont discut�s ainsi que la conduite d’enqu�tes sur des cas de demande d’accr�ditation, de d�termination de l’appartenance � une date donn�e et de d�termination des droits du successeur.

Les m�diateurs de la Commission facilitent �galement les discussions au sujet de la d�termination de postes/d’employ�s qui fournissent des services essentiels en cas de gr�ve (les employ�s titulaires de ces postes n’ont pas le droit de faire la gr�ve).

En 2006-2007, la Commission a dispens� 14 s�ances sur la n�gociation raisonn�e et la m�diation. Jusqu’� maintenant, pr�s de 2 500 personnes ont suivi cette formation, dans le cadre du programme national de formation de la Commission, institu� en 2000-2001. Cette s�ance interactive de formation d’une dur�e de deux jours et demi permet aux participants d’acqu�rir des habilet�s de base en n�gociation raisonn�e et en m�diation, qui peuvent aider � r�soudre des diff�rends en milieu de travail. Les participants sont g�n�ralement des repr�sentants d’agents n�gociateurs et d’employeurs, et les s�ances sont souvent conjointes, ce qui accentue leur pertinence et leur commodit�.

Services d’analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration

Veuillez consulter la partie intitul�e � Rendement global de la Commission �, � la section I, pour en savoir plus sur le rendement de la division d’analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration de la Commission.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS SUPPL�MENTAIRES

Information sur l’organisation

En qualit� de tribunal quasi judiciaire �tabli par une loi, la Commission est ind�pendante du gouvernement �lu. Elle rend compte de ses activit�s au Parlement par l’interm�diaire d’un ministre d�sign� qui n’est pas membre du Conseil du Tr�sor. Le ministre d�sign� est actuellement la ministre du Patrimoine canadien, de la Condition f�minine et des Langues officielles.

Il incombe au ministre d�sign�, en vertu de la nouvelle LRTFP, de d�poser chaque ann�e le rapport annuel de la Commission devant le Parlement et de signer les documents requis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le ministre assure aussi la communication avec le gouverneur en conseil aux fins des nominations � la Commission.

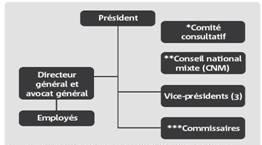

* Le paragraphe 53(1) de la nouvelle LRTFP pr�voit l'�tablissement d'un comit� consultatif charg� d'offrir des conseils au pr�sident concernant les services d'analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration.

** La Commission ne participe pas directement aux op�rations du Conseil national mixte.

*** Le gouverneur en conseil fixe le nombre de commissaires. Ces derniers si�gent � temps plein ou � temps partiel.

Autres responsabilit�s l�gales

Aux termes d’une entente avec le gouvernement du Yukon, la Commission administre aussi les r�gimes de n�gociation collective et d’arbitrage de griefs pr�vus par la Loi sur les relations de travail dans le secteur de l’�ducation du Yukon et par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Yukon. Lorsqu’elle s’acquitte de ces fonctions, financ�es par le gouvernement du Yukon, la Commission agit respectivement � titre de Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon et de Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon.

Comme l’exige la nouvelle LRTFP, la Commission fournit des services de soutien physique et administratif au Conseil national mixte (CNM), organisme consultatif ind�pendant form� de repr�sentants des employeurs et des employ�s. Le CNM existe afin de faciliter la consultation et le travail conjoint d’�laboration de politiques et de modalit�s d’emploi qui ne se pr�tent pas � une n�gociation unit� par unit�. La Commission abrite le CNM, mais ne joue pas de r�le direct dans le fonctionnement de cet organisme.

Fourniture de services g�n�raux

En vertu d’un protocole d’entente triennal, qui a pris effet en 2005-2006, la Commission fournit au Tribunal de la dotation de la fonction publique des services int�gr�s d’informatique, de finances, de r�mun�ration et de biblioth�que.

Commissaires de la CRTFP

Les commissaires de la Commission sont charg�s d’administrer la nouvelle LRTFP en tenant des audiences partout au Canada et en rendant des d�cisions. Ils sont nomm�s par le gouverneur en conseil pour des mandats n’exc�dant pas cinq ans et peuvent �tre nomm�s de nouveau, sans limitation quant au nombre de fois.

La Commission est form�e du pr�sident, d’au plus trois vice-pr�sidents et d’autres commissaires, � temps plein et � temps partiel, selon les besoins. Le pr�sident, les vice-pr�sidents et les commissaires � temps plein se r�unissent tous les mois pour discuter de questions d’int�r�t g�n�ral pour les activit�s de la Commission et pour d�terminer des questions de principe.

Gestion de la Commission

Dans la structure de gouvernance de la Commission, le pr�sident est le premier dirigeant et a la responsabilit� globale de g�rer la Commission. Chaque vice-pr�sident se voit d�l�guer la responsabilit� fonctionnelle de l’un des trois volets du mandat de la Commission – arbitrage de griefs, m�diation et analyse et recherche en mati�re de r�mun�ration.

Le Comit� ex�cutif est charg� de g�rer les ressources affect�es � la Commission et de fournir des services d’orientation strat�gique et de surveillance � la direction de la Commission. Ce comit� est form� du pr�sident, des trois vice-pr�sidents et du directeur g�n�ral de la Commission, ainsi que des responsables des services suivants : Op�rations du greffe et politiques; Services de r�glement des conflits; Services d’analyse et de recherche en mati�re de r�mun�ration; Services g�n�raux; Services financiers.

Le directeur g�n�ral et avocat g�n�ral de la Commission assiste le pr�sident dans l’exercice de ses fonctions et, selon ses instructions, dirige et supervise les activit�s courantes de l’organisation, la gestion de ses affaires internes ainsi que le travail de son personnel.

La Commission a mis en place des m�canismes cl�s pour assurer sa bonne gouvernance, sa gestion et ses obligations redditionnelles. Ces m�canismes comprennent un plan strat�gique annuel tenant compte des priorit�s op�rationnelles, les ressources, les principaux risques pour l’organisation et les attentes des principaux intervenants, de m�me qu’une structure de gestion des ressources et des r�sultats � l’appui d’activit�s de programme bien d�finies et � long terme, un cadre de gestion et de responsabilisation ax� sur les r�sultats et un plan de v�rification interne bas� sur le risque. L’organisation met r�guli�rement � jour ces plans, surveille ses progr�s quant � la r�alisation des objectifs �nonc�s dans ces plans et fait rapport � ce sujet.

Liens minist�riels avec les secteurs de r�sultats du gouvernement du Canada

� titre de tribunal f�d�ral quasi judiciaire intervenant dans le domaine des relations de travail, la Commission est align�e sur le secteur de r�sultats des � Affaires gouvernementales �, tel qu’il est �nonc� dans le � cadre pangouvernemental � du gouvernement du Canada. Le r�sultat strat�gique et l’activit� de programme de la Commission contribuent au bon fonctionnement du gouvernement du Canada.

Aper�u de la situation financi�re

Dans son Rapport sur les plans et les priorit�s 2006-2007, la Commission pr�voyait des d�penses de 17,924 millions de dollars, selon le financement suivant :

- 6,601 millions de dollars provenant de son budget permanent de fonctionnement;

- 5,7 millions de dollars provenant des fonds de temporisation suppl�mentaires pour les activit�s li�es � son mandat �largi (affectation bloqu�e – non lib�r�e);

- 5,165 millions de dollars des fonds suppl�mentaires de temporisation pour les enqu�tes et �tudes sur la r�mun�ration;

- 458 000 dollars des fonds suppl�mentaires de temporisation pour le Conseil national mixte.

La Commission n’a pas d�pens� l’int�gralit� des fonds qui lui ont �t� allou�s dans le budget de 2006-2007 et a report� un montant de 4,7 millions de dollars � l’exercice 2007-2008 pour assurer la continuation d’un financement suffisant de ses travaux pr�paratoires en mati�re d’enqu�tes sur la r�mun�ration. Bien que la Commission ait r�alis� d’importants progr�s dans le renforcement de sa capacit� � r�aliser des analyses et des �tudes sur la r�mun�ration, elle n’a pas livr� de donn�es sur la r�mun�ration � la fin de l’exercice 2006-2007, comme on l’anticipait initialement. Elle a d’abord d� consulter les parties au sujet de leurs besoins en donn�s sur la r�mun�ration, n�gocier des accords de collaboration ou de partenariat avec les gouvernements provinciaux, doter des postes, conclure des march�s avec des fournisseurs et implanter les technologies appropri�es pour g�rer les donn�es. Un travail consid�rable a �t� accompli sur tous ces fronts au cours de l’exercice vis�, mais il n’a pas engag� les d�penses anticip�es, de sorte qu’il en a r�sult� des cr�dits inutilis�s dans le budget de fonctionnement de la Commission. Des d�penses moins �lev�es que pr�vu dans le projet de conception du syst�me de gestion des cas et des d�lais dans les mesures de dotation ont �galement donn� lieu � des cr�dits inutilis�s. Il importe de noter que les autorisations totales de la Commission comprennent 1,1 million de dollars pour les activit�s du Conseil national mixte.

Tableaux financiers

La pr�sente section r�sume les r�sultats financiers de la Commission. Les tableaux qui y sont pr�sent�s comparent des sommes figurant sous quatre rubriques : budget principal; d�penses pr�vues; total des autorisations; d�penses r�elles. Le � Budget principal � d�signe le montant pr�vu au budget principal des d�penses de 2006-2007 du gouvernement. Les � D�penses pr�vues � s’entendent du montant mentionn� dans le Rapport sur les plans et les priorit�s 2006-2007 de la Commission et repr�sente les montants pr�vus au d�but de l’exercice. Le � Total des autorisations � englobe les montants pr�vus au budget principal, au budget suppl�mentaire et aux autres budgets, qui sont approuv�s par le Parlement et le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor. Les � D�penses r�elles � repr�sentent les d�penses r�ellement engag�es.

Les tableaux financiers suivants s’appliquent � la Commission des relations de travail dans la fonction publique :

- Comparaison des d�penses pr�vues et des d�penses r�elles

- Postes vot�s et l�gislatifs

- Services re�us � titre gracieux

- Politiques en mati�re de voyages

Tableau 1 : Comparaison des d�penses pr�vues et des d�penses r�elles (en milliers de dollars)

Ce tableau pr�sente une comparaison du Budget principal, des d�penses pr�vues, du total des autorisations et des d�penses r�elles pour 2006-2007. Il pr�sente aussi des donn�es historiques sur les d�penses r�elles.

| 2006-2007 | ||||||

| D�penses r�elles 2004-2005 |

D�penses r�elles 2005-2006 |

Budget principal | D�penses pr�vues | Total des autorisations |

D�penses r�elles |

|

| Commission des relations de travail dans la fonction publique | 8 956,9 | 9 549,2 | 17 924,0 | 17 924,0 | 18 173,0 | 10 407,3 |

| Moins : revenus non disponibles | — | 0.1 | — | — | — | (30,5) |

| Plus : co�t des services re�us � titre gracieux | 2 110,1 | 2 165,0 | — | 2 267,0 | 2 376,2 | 2 376,2 |

| Co�t net pour la Commission | 11 067,0 | 11 714,1 | 17 924,0 | 20 191,0 | 20 549,2 | 12 753,0 |

| �quivalents temps plein | 65 | 79 | 90 | 90 | 90 | 85 |

Tableau 2 : Postes vot�s et l�gislatifs

(en milliers de dollars)

Ce tableau explique comment le Parlement attribue les ressources � la Commission, y compris les cr�dits vot�s et les autorisations l�gislatives.

| 2006-2007 | |||||

| Poste vot� ou l�gislatif | Budget principal |

D�penses pr�vues |

Total des autorisations |

D�penses r�elles |

|

| 100 | D�penses de programme | 17 073,0 | 17 073,0 | 17 179,0 | 9 382,8 |

| (L) | Contributions aux avantages sociaux des employ�s | 851,0 | 851,0 | 993,5 | 993,5 |

| (L) | Biens exc�dentaires de l’�tat | - | - | 0,5 | 0,5 |

|

Total pour la Commission |

17 924,0 | 17 924,0 | 18 173,0 | 10 376,8 | |

Nota : Le montant des d�penses pr�vues est celui qui a �t� consign� dans le Rapport sur les plans et les priorit�s 2006-2007 de la Commission et repr�sente le montant pr�vu en d�but d’exercice.

Tableau 3 : Services re�us � titre gracieux

(en milliers de dollars)

Ce tableau pr�sente les services que la Commission a re�us � titre gracieux.

| 2006-2007 | |

| Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 1 940,6 |

| Contributions de l’employeur aux primes du r�gime d’assurance des employ�s et d�penses pay�es par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada | 435,6 |

| Total des services re�us � titre gracieux en 2006-2007 | 2 376,2 |

Tableau 4 : Politiques en mati�re de voyages

La Commission se conforme � la Directive sur les voyages du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor (SCT), ainsi qu’� ses taux et indemnit�s, de m�me qu’aux Autorisations sp�ciales de voyage du SCT, avec la limitation des montants que les personnes nomm�es par le gouverneur en conseil peuvent se faire rembourser pour les repas et l’h�bergement.

�tats financiers

Ces �tats financiers sont �tablis conform�ment aux principes comptables de la comptabilit� d’exercice. Les renseignements suppl�mentaires non v�rifi�s pr�sent�s dans les tableaux financiers du pr�sent rapport sont pr�par�s selon la comptabilit� de caisse modifi�e, de mani�re � �tre conformes � la comptabilit� bas�e sur les cr�dits vot�s. Le rapprochement entre ces deux m�thodes est pr�sent� � la note 3 des �tats financiers.

D�claration de responsabilit� de la direction

La responsabilit� de l’int�grit� et de l’objectivit� des �tats financiers ci-joints pour l’exercice termin� le 31 mars 2007 et toute l’information figurant dans le pr�sent rapport incombe � la direction. Ces �tats ont �t� pr�par�s par la direction conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public; les renseignements qui y sont pr�sent�s sont fond�s sur les meilleures estimations et le jugement de la direction, en tenant compte de l’importance relative.

La direction est responsable de l’int�grit� et de l’objectivit� des renseignements pr�sent�s dans ces �tats financiers. Pour s’acquitter de ses obligations au chapitre de la comptabilit� et de la pr�sentation des rapports, la direction tient des comptes qui permettent l'enregistrement centralis� des op�rations financi�res du minist�re. L'information financi�re soumise pour la pr�paration des Comptes publics du Canada et incluse dans le Rapport minist�riel sur le rendement de la Commission concorde avec les �tats financiers ci-joints.

La direction poss�de un syst�me de gestion financi�re et de contr�le interne con�u pour fournir une assurance raisonnable que l'information financi�re est fiable, que les actifs sont prot�g�s et que les op�rations sont conformes � la Loi sur la gestion des finances publiques et conform�ment aux politiques et exigences l�gislatives de la Commission, qu'elles sont ex�cut�es en conformit� avec les r�glements, qu'elles respectent les autorisations du Parlement et qu'elles sont comptabilis�es de mani�re � rendre compte de l'utilisation des fonds du gouvernement. La direction veille �galement � l'objectivit� et � l'int�grit� des donn�es de ses �tats financiers par la s�lection appropri�e, la formation et le perfectionnement d'employ�s qualifi�s, par une organisation assurant une s�paration appropri�e des responsabilit�s et par des programmes de communication visant � assurer la compr�hension des r�glements, des politiques, des normes et des responsabilit�s de gestion dans toute la Commission.

Les �tats financiers de la Commission n’ont pas fait l’objet d’une v�rification.

- Casper Bloom

Pr�sident - Pierre Hamel

Agent financier sup�rieur

�tat des r�sultats (non v�rifi�)

|

||||

|

2007

|

2006

|

|||

| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||||

| Salaires et avantages sociaux | 7 632 167 | 7 236 384 | ||

| Installations | 1 940 601 | 1 711 274 | ||

| Services professionnels et sp�ciaux | 1 446 666 | 1 232 290 | ||

| Transports et t�l�communications | 576 643 | 604 352 | ||

| Communications | 322 834 | 98 879 | ||

| Locations | 274 847 | 277 743 | ||

| Acquisition de machinerie et d’�quipement | 253 510 | 314 462 | ||

| Services publics, fournitures et approvisionnements | 177 317 | 208 687 | ||

| Amortissement des immobilisations corporelles | 124 434 | 93 598 | ||

| Entretien et r�paration d’�quipement | 23 230 | 136 688 | ||

| Autres charges de fonctionnement | 617 | 168 | ||

| Total des charges | 12 772 864 | 11 914 526 | ||

| PRODUITS | ||||

| Revenus divers | 30 549 | 82 | ||

| Total des produits | 30 549 | 82 | ||

| Co�t de fonctionnement net | 12 742 315 | 11 914 444 | ||

| Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers. | ||||

�tat de la situation financi�re (non v�rifi�)

|

|||||

| 2007 | 2006 | ||||

| ACTIFS | |||||

| Actifs financiers | |||||

| D�biteurs d’autres minist�res et organismes f�d�raux |

104 660 | 406 887 | |||

| Avances permanentes | 1 000 | 1 000 | |||

| Total des actifs financiers | 105 660 | 407 887 | |||

| Actifs non financiers | |||||

| Immobilisations corporelles (note 4) | 290 882 | 225 473 | |||

| Total des actifs non financiers | 290 882 | 225 473 | |||

| TOTAL | 396 542 | 633 360 | |||

| PASSIFS | |||||

| Cr�diteurs et charges � payer | |||||

| Minist�res et agences du gouvernement f�d�ral | 239 539 | 7 331 | |||

| Autres | 1 043 457 | 749 560 | |||

| Indemnit�s de vacance et cong�s compensatoirese | 279 489 | 259 830 | |||

| Indemnit�s de d�part (note 5) | 1 287 119 | 1 205 824 | |||

| 2 849 604 | 2 222 545 | ||||

| AVOIR DU CANADA | (2 453 062) | (1 589 185) | |||

| TOTAL | 396 542 | 633 360 | |||

| Passif �ventuel (note 2 (h)) | |||||

| Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers. | |||||

�tat de l’avoir du Canada (non v�rifi�)

|

|||

| 2007 | 2006 | ||

| Avoir du Canada, d�but d’exercice | (1 589 185) | (2 088 820) | |

| Co�t de fonctionnement net | (12 742 315) | (11 914 444) | |

| Cr�dits de l’exercice utilis�s (note 3) | 10 376 817 | 9 549 246 | |

| Variation de la situation nette du Tr�sor (note 3) | (828 332) | 701 068 | |

| Revenu non disponible pour la d�pense | (30 549) | (82) | |

| Remboursement des d�penses des ann�es pr�c�dentes | (15 674) | (1 123) | |

| Services fournis gratuitement par d’autres minist�res (note 6) | 2 376 175 | 2 164 970 | |