ARCHIVÉ - Citoyenneté et Immigration Canada

Cette page a été archivée.

Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

2006-2007

Rapport sur le rendement

Citoyennet� et Immigration Canada

L'honorable Diane Finley

Ministre de la Citoyennet� et de l�Immigration du Canada

Table des mati�res

- Message de la ministre

- D�claration de la direction

- Renseignements sommaires

- Contexte op�rationnel

- Priorit�s du Minist�re

- Priorit�s en mati�re de gestion

- Importance capitale des partenariats

Partie 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique

Activit� 1 – Programme d’immigration

Activit� 2 – Programme des r�sidents temporaires

Activit� 3 – R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection

Activit� 4 – Programme de protection des r�fugi�s

Activit� 5 – Programme d’int�gration

Activit� 6 – Programme de citoyennet�

Partie 3 : Information suppl�mentaire

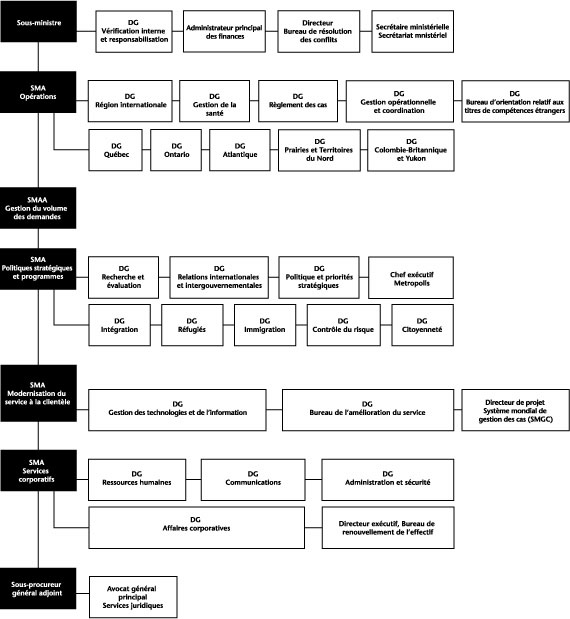

A. Organigramme

- Tableau 1 : Comparaison des d�penses pr�vues et r�elles, y compris les ETP

- Tableau 2 : Ressources par activit� de programme

- Tableau 3 : Postes budg�taires vot�s et l�gislatifs

- Tableau 4 : Services re�us sans frais

- Tableau 5 : Pr�ts, investissements et avances (non budg�taires)

- Tableau 6 : Sources de recettes non disponibles

- Tableau 7-A : Frais d’utilisation

- Tableau 7-B : Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation

- Tableau 8 : Progr�s par rapport au plan de r�glementation du Minist�re

- Tableau 9 : Rapport d’�tape sur les grands projets de l’�tat

- Tableau 10 : Renseignements sur les programmes de paiement de transfert (PPT)

- Tableau 11 : �tats financiers

- Tableau 12 : R�ponse aux comit�s parlementaires, v�rifications et �valuations

- Tableau 13 : Strat�gie de d�veloppement durable (SDD)

- Tableau 14 : Service centr� sur le client

- Tableau 15 : Politique sur les voyages

Partie 5 : Autres sujets d’int�r�t

- Syst�me mondial de gestion des cas (SMGC)

- Recherche

- �valuation

- Metropolis

- Analyse comparative entre les sexes � CIC

- Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto (IRSRT)

Partie 1 : Survol

Message de la ministre

Je suis heureuse de pr�senter au Parlement le Rapport minist�riel sur le rendement de Citoyennet� et Immigration Canada (CIC) pour 2006-2007.

Depuis que je suis ministre de la Citoyennet� et de l’Immigration, CIC a pris d’importantes mesures pour faire en sorte que le syst�me d’immigration canadien fonctionne bien et respecte la tradition humanitaire du Canada. En ma qualit� de ministre, je m’efforce de veiller � ce que le programme d’immigration r�ponde aux besoins du pays de fa�on juste et transparente, tout en respectant la primaut� du droit et en prot�geant la sant� et la s�curit� des Canadiens.

Avec le quart de million de personnes qui arrivent au Canada chaque ann�e � titre d’immigrants, et le million de plus, environ, qui vient dans notre pays pour le visiter, y �tudier ou y travailler temporairement, il ne fait aucun doute que notre grand pays constitue une destination de choix.

Notre pays tire profit des comp�tences et de l’enthousiasme des nouveaux arrivants. Pour veiller � ce que le Canada poss�de les gens et les comp�tences dont il a besoin pour prosp�rer au XXIe si�cle, il faut utiliser de fa�on optimale les ressources humaines � notre disposition. Afin de maximiser les avantages sociaux, culturels et �conomiques qu’offrent les nouveaux arrivants � nos collectivit�s, CIC a lanc� un certain nombre d’importants projets visant � aider les nouveaux arrivants � r�ussir leur int�gration et � combler les besoins du march� du travail.

Pour ce faire, nous avons pr�vu 1,3 milliard de dollars suppl�mentaires en fonds pour l’�tablissement au cours des cinq prochaines ann�es, en vue d’aider les nouveaux arrivants � am�liorer leurs connaissances linguistiques et � trouver du travail et du soutien familial. Nous avons conclu un accord g�n�ral avec l’Ontario sur les responsabilit�s de chacun en mati�re d’immigration; celui-ci permettra aux nouveaux arrivants de b�n�ficier d’un meilleur syst�me au bout du compte. Nous avons �galement sign� un nouvel Accord de collaboration Canada-Alberta en mati�re d’immigration. Cet accord aidera l’Alberta � obtenir plus rapidement des immigrants et veillera � ce que nos programmes d’immigration r�pondent aux besoins de la province et des nouveaux arrivants.

De concert avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, nous avons donn� suite � notre engagement d’am�liorer l’�valuation et la reconnaissance des titres de comp�tences �trangers en ouvrant le Bureau d’orientation relatif aux titres de comp�tences �trangers. Ce nouveau bureau dirige les nouveaux arrivants vers les renseignements et les services dont ils ont besoin pour obtenir leur reconnaissance professionnelle tant au Canada, dans le cas des nouveaux arrivants qui sont d�j� au pays, qu’� l’�tranger, dans le cas des personnes qui attendent l’occasion de venir au Canada. Le Bureau offre des services d’aiguillage concernant le march� du travail canadien et les processus d’�valuation des titres de comp�tences par l’entremise d’un num�ro 1-800 consacr� � cette fin, des centres de Service Canada � travers le pays (service en personne), d’un site Web et de bureaux � l’�tranger (service en personne).

Pour nous assurer de poss�der les ressources humaines qu’il nous faut, nous avons �galement trouv� des fa�ons de permettre aux employeurs d’obtenir plus facilement, plus rapidement et � moindre co�t les travailleurs dont ils ont besoin. Gr�ce � ces changements, les employeurs n’auront plus � annoncer aussi longtemps et aussi largement qu’auparavant leurs postes avant de pouvoir �tre admissibles � l’embauche d’un travailleur �tranger. Parall�lement, nous avons commenc� � collaborer avec Ressources humaines et D�veloppement social Canada (RHDSC), Service Canada et les provinces et territoires � l’�laboration de nouvelles mesures visant � faire en sorte que les employeurs respectent les conditions du programme.

Nous avons aussi commenc� � mettre en oeuvre une nouvelle solution en mati�re d’immigration pour permettre aux �tudiants �trangers qui poss�dent des titres de comp�tences canadiens et une exp�rience de travail qualifi� au Canada, ainsi qu’aux travailleurs �trangers temporaires qualifi�s qui se trouvent d�j� au Canada, d’obtenir la r�sidence permanente, sous certaines conditions.

Afin de r�pondre aux besoins particuliers des victimes de la traite de personnes, nous avons �labor� des directives � l’intention des agents d’immigration, selon lesquelles les victimes ont droit, sans frais, � un permis de s�jour temporaire qui leur permet de rester au Canada pendant une p�riode allant jusqu’� 120 jours (prolong�e � 180 jours depuis), et de recevoir des prestations pour soins de sant� dans le cadre du Programme f�d�ral de sant� int�rimaire.

Nous avons lanc� une campagne de sensibilisation � l’intention des r�sidents permanents pour leur rappeler qu’ils doivent faire renouveler leur carte tous les cinq ans.

En 2007, nous avons marqu� le 60e anniversaire de la citoyennet� canadienne et avons commenc� � prendre des mesures pour am�liorer les lois qui r�gissent la citoyennet� au Canada. Le projet de loi C-14, qui a re�u la sanction royale, pr�voit des modifications en vue d’�liminer les diff�rences excessives avec lesquelles les enfants n�s � l’�tranger adopt�s par des citoyens canadiens sont trait�s dans la Loi sur la citoyennet�.

Nous avons �galement mis sur pied une campagne d’information du public dans le but de rejoindre les personnes qui ont perdu leur citoyennet�, qui risquent de la perdre ou qui d�sirent �tre r�int�gr�es dans la citoyennet�.

J’ai exerc� les pouvoirs qui me sont conf�r�s, � titre de ministre, par la Loi sur la citoyennet� pour obtenir l’approbation, par l’entremise du gouverneur en conseil, d’attribuer � titre exceptionnel la citoyennet� � des personnes qui ne satisfont pas aux dispositions de la loi en vigueur en ce qui a trait � l’attribution r�guli�re de la citoyennet�, mais dont la situation exige qu’une attention sp�ciale soit port�e � leur cas.

J’ai aussi annonc� mon intention de pr�senter � la Chambre des communes un projet de loi proposant une s�rie de modifications � la Loi sur la citoyennet� pour faire en sorte de r�gler la plupart des questions de citoyennet� pour les personnes dont la citoyennet� a �t� remise en question. Ce projet de loi �liminerait �galement les exigences relatives � la citoyennet� on�reuses et pr�tant � confusion.

De plus, nous avons affermi la r�putation humanitaire du Canada en acceptant de r�installer les personnes ayant le plus besoin de protection, notamment plus de 32 000 r�fugi�s et autres personnes prot�g�es de partout dans le monde. Entre autres, nous nous sommes engag�s � r�installer jusqu’� 5 000 r�fugi�s bhoutanais qui vivent dans des camps au N�pal depuis les ann�es 1990.

Afin de maintenir l’int�grit� de notre syst�me d’immigration, nous avons reconduit l’entente relative � l’�change de renseignements conclue avec les �tats-Unis dans le cadre de la Strat�gie des fronti�res multiples du gouvernement du Canada, en vue d’intercepter les contrevenants �ventuels aux lois sur l’immigration avant leur arriv�e.

Finalement, dans le but constant d’am�liorer le service � la client�le, nous avons apport� des changements aux services �lectroniques offerts dans nos bureaux � l’�tranger pour permettre aux demandeurs �trangers de se renseigner sur l’�tat de leur demande de visa par courriel, peu importe o� ils se trouvent dans le monde. En outre, 71 % des personnes qui ont appel� au T�l�centre ont indiqu� �tre tr�s satisfaites des services re�us.

Ces r�alisations n’auraient pas �t� possibles sans le d�vouement des employ�s de CIC, qui ont mis leur talent et leurs comp�tences � contribution pour faire la promotion du Canada comme le merveilleux pays qu’il est r�ellement. Je tiens � remercier chacun d’entre eux pour leur travail acharn� et leur d�vouement � cet �gard.

L’honorable Diane Finley, C.P., d�put�e

Ministre de la Citoyennet� et de l’Immigration

D�claration de la direction

Je soumets, aux fins de d�p�t au Parlement, le Rapport minist�riel sur le rendement de Citoyennet� et Immigration Canada pour l’exercice 2006-2007.

Ce rapport a �t� pr�par� conform�ment aux principes �nonc�s dans le Guide de pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses 2006-2007 : Rapports sur les plans et priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement.

- Il est conforme aux exigences pr�cises de d�claration figurant dans les lignes directrices du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor;

- Il repose sur les r�sultats strat�giques approuv�s par le Minist�re et l’Architecture d’activit�s de programme approuv�e par le Conseil du Tr�sor;

- Il pr�sente une information coh�rente, compl�te, �quilibr�e et fiable;

- Il fournit une base pour la reddition de comptes � l’�gard des r�sultats obtenus au moyen des ressources et des pouvoirs attribu�s;

- Il rend compte de la situation financi�re en fonction des chiffres des d�penses pr�vues et des Comptes publics du Canada.

Sign� :______________________________ Date :______________________

Richard B. Fadden

Sous-ministre

Renseignements sommaires

Vision, mission et mandat

Citoyennet� et Immigration Canada (CIC) [note 1] s�lectionne les immigrants et les r�sidents temporaires. Il aide les immigrants � s’�tablir et � s’int�grer – et leur octroie notamment la citoyennet� – tout en offrant la protection du Canada aux r�fugi�s et aux personnes se trouvant dans une situation semblable. CIC �tablit �galement la politique d’admissibilit� du Canada. Il fixe les conditions � respecter pour entrer et demeurer au Canada et filtre les immigrants et r�sidents temporaires de mani�re � prot�ger la sant� des Canadiens et � assurer leur s�curit�. Ce faisant, CIC, en collaboration avec ses partenaires, remplit son r�le dans la d�tection des demandeurs qui pourraient repr�senter des risques pour le Canada pour diverses raisons, notamment li�es � la s�curit�, � la criminalit�, au crime organis� et � la violation des droits humains et internationaux.

CIC compte plus de 4 000 employ�s au Canada et � l’�tranger [note 2] et poss�de 43 points de service au pays et 90 [note 3] dans 77 autres pays.

VISION DE CIC

CIC abordera l’immigration de mani�re � :

- r�pondre aux besoins des collectivit�s de toutes les r�gions du pays en mettant en place des conditions propres � attirer des personnes qui, tout en r�alisant pleinement leur potentiel, contribueront � la vie sociale, �conomique, culturelle et civique du Canada, et voudront en devenir des citoyens;

- appuyer les efforts humanitaires d�ploy�s par la communaut� internationale pour secourir les personnes ayant besoin de protection.

MISSION DE CIC

CIC, de concert avec ses partenaires, b�tira un Canada plus fort en :

- �laborant et en mettant en place des politiques, des programmes et des services qui :

- faciliteront la venue et l’int�gration des personnes de mani�re � optimiser leur apport, tout en prot�geant la sant� des Canadiens et en assurant leur s�curit�;

- perp�tueront la tradition humanitaire du Canada en prot�geant les r�fugi�s et les personnes ayant besoin de protection;

- permettront de renforcer les valeurs associ�es � la citoyennet� canadienne et de promouvoir les droits et les responsabilit�s qui y sont attach�s;

- favorisant l’adoption dans le monde de politiques migratoires qui concourront aux objectifs du Canada dans les domaines humanitaires et de l’immigration.

CIC, cr�� en 1994, regroupe les services d’immigration et de citoyennet� dans le but de promouvoir les id�aux uniques que partagent les Canadiens et de favoriser l’�dification d’un Canada plus fort. CIC tire son mandat de la Loi sur l’immigration et la protection des r�fugi�s (LIPR), aboutissement en 2002 d’une importante r�forme l�gislative, ainsi que de la Loi sur la citoyennet� de 1977. Selon la Loi constitutionnelle de 1867, l’immigration est un domaine de comp�tence partag�e avec les provinces et les territoires.

En raison de restructurations intervenues dans l’administration f�d�rale et dans lesquelles un certain nombre de fonctions cl�s de CIC ont �t� confi�es � l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) [note 4], l’administration de la LIPR est d�sormais une responsabilit� que partagent CIC et l’ASFC. Les organismes doivent travailler de concert pour atteindre et �quilibrer les objectifs du programme d’immigration en mati�re de facilitation et d’ex�cution.

Ressources financi�res (en millions de dollars)

| D�penses pr�vues | 1 148,8 $ | |

| Total des autorisations | 1 183,9 $ | |

| D�penses r�elles | 1 058,6 $ |

Explication des ressources utilis�es : Le total des autorisations comprenait des d�penses pr�vues de 1 148,8 millions de dollars plus 35,1 millions de dollars provenant du Budget suppl�mentaire des d�penses et des exigences r�glementaires suppl�mentaires, y compris les r�gimes d’avantages sociaux des employ�s, pour un total de 1 183,9 millions de dollars.

Les d�penses r�elles �taient de 125,3 millions de dollars inf�rieures au total des autorisations. Cela comprend 84 millions de dollars de fonds approuv�s pour les ann�es ult�rieures par report de fonds. Le solde des exigences r�duites (41,3 millions de dollars) �tait d� principalement � un montant de 21 millions de dollars de fonds d’exploitation mis de c�t� pour �tre report�s � l’exercice suivant, � des d�penses inf�rieures aux pr�visions dans les programmes d’�tablissement et � d’autres fonds g�n�raux d’exploitation non d�pens�s.

Priorit�s du Minist�re

CIC a �tabli les trois priorit�s suivantes pour guider les travaux du Minist�re au cours de l’ann�e 2006-2007 :

- Mettre en oeuvre un cadre strat�gique int�gr�

- Am�liorer le service � la client�le

- B�tir l’effectif de demain

R�sultats strat�giques et activit�s de programme de CIC

Les trois r�sultats strat�giques de CIC d�crivent les r�sultats � long terme que ses programmes visent. L’Architecture des activit�s de programme (AAP) est un cadre �num�rant les programmes et les activit�s du Minist�re tout en indiquant leur lien avec les trois r�sultats strat�giques. L’AAP fournit �galement une base durable pour la pr�sentation de rapports financiers et de rendement au Parlement.

Harmonisation des r�sultats strat�giques du Minist�re avec ceux du gouvernement f�d�ral

Le tableau ci-dessous t�moigne des activit�s de programme de CIC, de leurs lien avec les r�sultats strat�giques et la fa�on dont ils s’harmonisent avec les r�sultats du gouvernement f�d�ral [note 5] :

| R�sultats pertinents du gouvernement f�d�ral | R�sultats strat�giques de CIC | Activit�s de programme gouvernement f�d�ral de CIC |

|---|---|---|

|

�conomique Une croissance �conomique forte |

1. Optimisation de la contribution des migrations au d�veloppement social, culturel et �conomique du Canada |

1. Programme d’immigration 2. Programme des r�sidents temporaires |

|

International Un monde s�curitaire et s�curis� |

2. Prise en compte des valeurs et des int�r�ts canadiens dans la gestion des migrations internationales, y compris la protection des r�fugi�s |

3. R�le du Canada dans les migrations internationales 4. Programme de protection des r�fugi�s |

|

Social Une soci�t� diversifi�e qui favorise la dualit� linguistique et l’inclusion sociale |

3. Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants et promotion de la citoyennet� canadienne |

5. Programme d’int�gration 6. Programme de citoyennet� |

En f�vrier 2006, on a annonc� une modification au AAP de CIC, qui a �t� approuv�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor (SCT) le 22 juin 2006. Ce changement rendait compte du transfert de la responsabilit�, y compris le financement, de l’Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto (IRSRT) au SCT et, par la suite, � Environnement Canada. Comme on peut le constater dans la Partie 2 ci-dessous, il n’y a aucune incidence sur l’affectation des fonds pour les autres r�sultats strat�giques et activit�s de programme de CIC.

�tat du rendement d’apr�s l’Architecture des activit�s de programme [note 6]

| Activit� de programme | R�sultat pr�vu * indicateur |

�tat du rendement |

D�penses pr�vues (en M$) |

D�penses r�elles (en M$) |

|---|---|---|---|---|

| R�sultat strat�gique 1 : Optimisation de la contribution des migrations au d�veloppement social, culturel et �conomique du Canada |

||||

| 1. Programme d’immigration |

Contribution, par l’entremise du programme d’immigration, au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada |

Atteint |

197,2 $

|

244,8 $

|

| 2. Programme des r�sidents temporaires | Contribution, par l’entremise du Programme des r�sidents temporaires, au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada * Nombre de r�sidents temporaires (traitement sur demande) |

D�pass� |

89,1 $

|

104,9 $

|

| R�sultat strat�gique 2 : Prise en compte des valeurs et int�r�ts canadiens dans la gestion des migrations internationales, y compris la protection des r�fugi�s |

||||

| 3. R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection | Influence du Canada sur les politiques de la communaut� internationale en mati�re de migration et de protection * Influence sur les politiques internationales en mati�re de migration et de protection |

Atteint |

4,9 $

|

2,8 $

|

| 4. Programme des r�fugi�s | Maintien de la tradition humanitaire du Canada � l’�gard des r�fugi�s et des personnes ayant besoin de protection * Atteinte des objectifs du Plan d’immigration quant au nombre de personnes prot�g�es |

Atteint |

93,7 $

|

84,1 $

|

| R�sultat strat�gique 3 : Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants et promotion de la citoyennet� canadienne | ||||

| 5. Programme d’int�gration | Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants � la soci�t� canadienne dans un d�lai raisonnable; contribution des nouveaux arrivants afin de r�pondre aux besoins de d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada * Int�gration au march� du travail |

Atteint |

675,7 $

|

550,6 $

|

| 6. Programme de citoyennet� | Possibilit� donn�e aux r�sidents permanents admissibles � la citoyennet� de participer pleinement � la vie de la soci�t� canadienne; contribution au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada *Attitudes � l’�gard de la citoyennet� canadienne |

Atteint |

88,2 $

|

71,4 $

|

Contexte op�rationnel

Dans un monde en constante �volution, le programme de l’immigration et de la citoyennet� du Canada sera confront� � de nouveaux enjeux et devra relever de nouveaux d�fis li�s � l’�volution de l’�conomie mondiale, au changement des profils d�mographiques et aux tendances g�opolitiques.

Les facteurs qui ont influ� sur la migration ces derni�res d�cennies sont notamment la croissance de la population, la mondialisation des march�s, les progr�s des technologies de communication, la facilit� des transports et les conditions politiques, �conomiques et sociales, les conflits r�gionaux, de m�me que la d�t�rioration de l’environnement et les catastrophes naturelles. Le Canada a l’un des taux d’immigration permanente per capita les plus �lev�s du monde, soit approximativement 0,7 % par an ces derni�res ann�es, et il a accueilli 3,5 millions d’immigrants au cours des 15 derni�res ann�es.

La croissance de l’�conomie d�pend essentiellement de deux facteurs, � savoir la proportion de la population qui travaille et la productivit� de la main-d’oeuvre. Selon les projections d�mographiques les plus r�centes de Statistique Canada, la population canadienne devrait continuer de cro�tre entre maintenant et 2056, mais sa croissance ralentira progressivement. D’apr�s les tendances actuelles, la population en �ge de travailler, qui d�termine la taille de la population active, augmentera de plus en plus lentement jusqu’en 2020, demeurera stable pendant une d�cennie et ensuite, recommencera � augmenter. Le pourcentage de la population en �ge de travailler, toutefois, diminuera constamment, passant des quelque 70 % actuels � environ 60 % dans les ann�es 2030. Une augmentation du taux de natalit� ou de l’immigration augmenterait probablement la taille de la population active, mais n’aurait qu’une influence marginale sur les taux de participation � court ou � moyen termes.

L’immigration a grandement contribu� au d�veloppement du Canada et constitue depuis toujours un caract�re important de son histoire. Elle continuera de jouer un r�le cl� dans l’�volution de ce pays et soutiendra nos objectifs �conomiques et sociaux en r�pondant aux besoins du march� du travail et des collectivit�s. Le monde fait face � une p�nurie de main-d’oeuvre qualifi�e et le Canada fait concurrence � d’autres pays industrialis�s pour l’obtention de travailleurs qualifi�s. Certaines professions, certains secteurs industriels et certaines r�gions ont connu ces derni�res ann�es des p�nuries de main-d’oeuvre qualifi�e. Il est donc important que le Canada tire le maximum des comp�tences de chacun, y compris des nouveaux arrivants. Le gouvernement du Canada a propos� de travailler en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux � mettre en place un processus �quitable d’�valuation des titres de comp�tence �trangers. Il doit aussi parfaire sa capacit� d’attirer et de retenir les immigrants par un recrutement proactif et des programmes efficaces d’int�gration et de r�unification des familles.

La mondialisation des march�s, des communications et des voyages a �galement entra�n� une hausse proportionnelle des risques. La facilit� de voyager signifie que les �pid�mies, par exemple le SRAS et la grippe aviaire, peuvent se propager rapidement dans le monde si elles ne sont pas g�r�es efficacement. Les conflits politiques et les troubles civils dans certaines parties du monde peuvent aussi avoir des ramifications profondes et miner notre sentiment collectif de s�curit�. L’un des grands d�fis du Canada est d’�tablir un �quilibre appropri� entre la facilitation de l’entr�e des �trangers susceptibles de contribuer � notre mieux-�tre �conomique, social et culturel et la protection de la sant� et de la s�curit� des Canadiens. CIC continue de travailler avec ses partenaires pour remplir son r�le et d�tecter les demandeurs qui pourraient repr�senter un risque en mati�re de sant� ou de s�curit�, de fa�on � veiller � ce que les avantages d’un syst�me d’immigration plus adapt� � la situation ne soient pas compromis.

Conform�ment � une tradition humanitaire de longue date, le Canada offre chaque ann�e un refuge s�r � nombre de personnes d�plac�es et pers�cut�es. L’un des grands d�fis est de veiller � ce que notre syst�me de protection des r�fugi�s soit �quitable, efficace et conforme aux valeurs canadiennes que sont le respect des droits de la personne, l’�galit�, l’�quit�, la paix et la primaut� du droit.

CIC s’acquitte de sa t�che en mati�re d’immigration, d’int�gration et de citoyennet�, en �troite collaboration avec divers partenaires, � savoir les autres minist�res et organismes f�d�raux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, les organismes non gouvernementaux (ONG) et les employeurs. D’autres entit�s f�d�rales, par exemple l’ASFC, le Service canadien du renseignement de s�curit� (SCRS) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), jouent un r�le cl� dans la gestion des activit�s consistant � amener les gens au Canada, notamment en aidant CIC � remplir son r�le en mati�re de s�curit� et de d�pistage. Les provinces et les territoires, les administrations municipales, les ONG et les employeurs jouent �galement un r�le essentiel dans la gestion des nouveaux arrivants au Canada. Le Minist�re travaille de concert avec d’autres minist�res (plus particuli�rement avec Patrimoine canadien, le minist�re des Affaires �trang�res et du Commerce international (MAECI), le minist�re de la Justice et celui de la S�curit� publique), pour promouvoir la citoyennet� et les pratiques civiques canadiennes, et pour d�velopper une compr�hension partag�e des droits et responsabilit�s des citoyens dans un environnement d’une diversit� grandissante.

CIC doit �tre conscient que, de plus en plus, les politiques relatives � la citoyennet�, � l’immigration et � l’int�gration devront �tre �labor�es en tenant compte du contexte mondial.

C’est l� un environnement difficile. L’objectif de CIC est de fournir des services aux bonnes personnes, au bon moment et � l’endroit appropri�. Pour y parvenir, le Minist�re doit se doter d’une approche enti�rement int�gr�e en mati�re d’�laboration de politiques, de conception de programmes et de prestation de services pour attirer, retenir et int�grer les immigrants, prot�ger les r�fugi�s et moderniser la citoyennet�.

En vue d’atteindre ses r�sultats strat�giques, CIC s’est concentr� sur trois domaines prioritaires en 2006-2007 :

- mettre en oeuvre un cadre strat�gique int�gr�;

- am�liorer le service � la client�le;

- b�tir l’effectif de demain.

Priorit�s du Minist�re

Priorit� 1 : Mettre en oeuvre un cadre strat�gique int�gr�

Le cadre strat�gique int�gr� contribue � atteindre les trois r�sultats strat�giques du Minist�re. Il :

- fournit des indications strat�giques pour veiller � ce que les programmes et les politiques de CIC fonctionnent harmonieusement afin de servir les int�r�ts du Canada et de remplir nos objectifs strat�giques qui consistent � contribuer � g�n�rer la richesse et � b�tir l’�conomie du Canada, � maintenir des collectivit�s fortes et � faciliter le r�le du Canada dans la protection de ceux qui en ont le plus besoin;

- facilite une meilleure coordination entre les partenaires et les autres intervenants;

- tire parti des capacit�s et m�canismes en place pour partager la responsabilit� de l’immigration avec les provinces et les territoires;

- fournit des m�canismes permanents permettant de communiquer les renseignements pertinents et de mieux les int�grer dans le processus d’�laboration de la politique et des programmes;

- positionne plus efficacement le Canada afin qu’il puisse r�pondre aux d�fis futurs et tirer parti des conditions �conomiques et sociales mondiales qui influent sur l’immigration, ainsi que des conditions int�rieures qui ont des r�percussions sur l’int�gration et l’�tablissement des nouveaux arrivants;

- modernise notre mod�le de service � la client�le et rel�ve les d�fis du syst�me actuel de prestation de services;

- trace la voie pour fournir les investissements durables n�cessaires.

Pour r�ussir la mise en oeuvre de ce cadre int�gr�, il faudra travailler en �troit partenariat avec d’autres minist�res et organismes f�d�raux, les provinces et les territoires et d’autres intervenants cl�s, notamment les collectivit�s, les employeurs et les ONG. Les consultations constantes aupr�s d’une vaste gamme d’intervenants d�finissent les d�fis auxquels est confront� le syst�me d’immigration et de citoyennet� et garantissent un soutien � l’�gard des orientations futures.

Au cours de l’ann�e �coul�e, nous nous sommes efforc�s de mieux r�pondre aux besoins du march� du travail, de r�pondre aux enjeux cl�s, par exemple les adoptions �trang�res et la r�vocation et l’acquisition de la citoyennet�, et d’�laborer des m�canismes de soutien suffisants pour l’�tablissement et l’int�gration. Au cours de l’ann�e qui vient, dans le cadre de nos efforts globaux, nous continuerons de faire progresser le cadre int�gr� et � �laborer des mesures appuyant ses orientations g�n�rales.

Priorit� 2 : Am�liorer le service � la client�le

Immigrer au Canada ou demander la citoyennet� est une d�cision importante. Les clients et CIC sont mieux servis si cette d�cision repose sur des renseignements r�alistes, opportuns et dignes de foi. Les gens ont besoin de conna�tre les d�bouch�s, les d�fis et les difficult�s que supposent immigrer, travailler et vivre au Canada et de savoir quels sont les privil�ges et les responsabilit�s rattach�s � la citoyennet� canadienne. Les clients et le Minist�re ont aussi int�r�t � ce que le traitement des demandes de citoyennet� et d’immigration soit simple, pr�visible et transparent.

M�me si le syst�me d’immigration du Canada permet de progresser � partir d’assises solides, la gestion des demandes et le service � la client�le posent n�anmoins certains d�fis. Relever ces d�fis exigera d’am�liorer le service � la client�le tout en maintenant l’int�grit� du syst�me, de rehausser la perception du public � l’�gard du syst�me et de veiller � ce que le Canada demeure une destination attrayante pour les immigrants qualifi�s. Le nombre croissant de demandes, � la fois pour les r�sidants temporaires et les r�sidants permanents, illustre bien le fait que le Canada demeure une destination de choix.

Toutefois, un nombre �lev� de demandes de r�sidence permanente qui d�passe les objectifs du gouvernement et la capacit� de traitement a contribu� � l’accumulation des demandes � traiter. Alors que CIC continue de donner la priorit� aux demandes des conjoints et des enfants qui font l’objet d’un parrainage et � celle des r�fugi�s, le nombre de demandes dans les cat�gories des travailleurs qualifi�s et des parents et grands-parents a continu� d’augmenter. Parall�lement, le nombre croissant de demandes de s�jour temporaire qui ne sont pas vis�es par les niveaux d’immigration a �galement sollicit� au maximum la capacit� de traitement et les ressources du Minist�re. Les demandes non trait�es ont continu� d’augmenter, ce qui exerce des pressions sur l’ex�cution du programme, contribue aux longs d�lais de traitement et rend difficile la gestion des attentes des clients. M�me si CIC poss�de les ressources n�cessaires pour respecter les objectifs annuels en mati�re d’immigration, il doit g�rer les demandes relevant de la cat�gorie des Travailleurs �trangers temporaires (TET) au moyen de ses ressources existantes. Parce que CIC doit traiter toutes les demandes re�ues, cela pourrait entra�ner une �rosion de sa capacit� de respecter ses objectifs pr�vus en mati�re d’admissions, puisque les demandes de travailleurs �trangers temporaires ont priorit� sur le traitement des visas de r�sidents permanents. Ces pressions font ressortir la n�cessit� de trouver un juste �quilibre entre les flux des migrations temporaires et permanentes.

En 2006, le Minist�re a adopt� un cadre triennal complet de modernisation du service � la client�le qui vise � am�liorer la prestation des services d’immigration et de citoyennet�. Il se concentre sur des am�liorations dans six domaines cl�s : orientations strat�giques appuyant le service � la client�le, gestion des programmes, mesures administratives, services et outils �lectroniques, ressources et participation des partenaires. Des progr�s importants ont �t� accomplis dans tous ces domaines, et CIC est r�solu � continuer de fournir des renseignements et services de qualit� pour r�pondre aux attentes et aux besoins changeants des clients. Pour soutenir cet engagement, CIC a �labor� et a adopt� un �nonc� d’engagement � l’�gard du service � la client�le et des principes directeurs pour l’am�lioration du service, une strat�gie de prestation de services du Minist�re inspir�e de la r�troaction re�ue de groupes de discussions tant internes qu’externes.

En 2006-2007, on a insist� sur l’am�lioration des programmes, la r�duction des d�lais de traitement dans un certain nombre de domaines, une meilleure utilisation d’Internet et des services en direct, la simplification des trousses et des processus de demande, la fourniture de meilleurs renseignements par l’entremise du T�l�centre de CIC et la simplification de la prestation des services avec les partenaires. Les am�liorations mises en oeuvre comprennent ce qui suit :

- Le permis de travail hors campus, par lequel les �tudiants �trangers fr�quentant des �tablissements d’enseignement postsecondaires publics peuvent travailler � temps partiel hors du campus, a �t� lanc� en avril 2006.

- Le Minist�re a mis en place des unit�s de TET � Vancouver et � Calgary en septembre 2006, � la suite du succ�s de l’unit� des TET, cr��e � Montr�al en 2003. Ces unit�s de TET fournissent des conseils aux employeurs qui comptent recruter des travailleurs �trangers temporaires dispens�s du processus de confirmation du march� du travail. Les unit�s pr�s�lectionnent �galement les documents justificatifs fournis par les employeurs afin de simplifier le processus de demande pour ces travailleurs.

- Les d�lais de traitement pour l’octroi de la citoyennet�, qui �taient de 15 � 18 mois dans les exercices pr�c�dents ont �t� r�duits � 12 mois et le nombre de demandes accumul�es, qui �tait de 345 500, a chut� � 185 000 en f�vrier 2007.

- Malgr� une croissance importante du volume de demandes de r�sidence temporaire � l’�tranger, 73 % de toutes les demandes de travailleurs temporaires ont �t� trait�es en 28 jours ou moins avec un taux d’approbation de 91 %, et 76 % des demandes d’�tudiants ont �t� trait�es en 28 jours ou moins avec un taux d’approbation de 77 %.

- Les frais relatifs au droit de r�sidence permanente ont �t� r�duits de 50 % (Budget de 2006). En f�vrier 2007, CIC avait rembours� environ 40 millions de dollars de frais � environ 83 000 demandeurs.

- Des outils en ligne, par exemple la calculatrice de la p�riode de r�sidence et l’�tat de la demande du cyberclient (EDC), ont �t� am�lior�s. Gr�ce � ces am�liorations, il sera plus facile pour les demandeurs d’�valuer leur admissibilit� � la r�sidence avant d’amorcer le processus de demande de citoyennet� et un plus grand nombre de personnes auront acc�s � des renseignements sur leurs demandes.

- Le processus de demande pour la plupart des demandeurs des cat�gories �conomiques a �t� simplifi�. D�sormais, les clients ne doivent pr�senter des documents � l’appui que lorsque le bureau des visas est pr�t � �valuer leur demande. La r�glementation et les frais de traitement en vigueur � la date de pr�sentation de leurs formulaires de demande de base s’appliqueront toutefois.

- Le Minist�re a entam� des pourparlers avec Service Canada concernant des projets pilotes communs d’am�lioration de la prestation de services, et des n�gociations ont commenc� au sujet d’un protocole d’entente (PE) qui permettra une validation plus rapide de l’information sur la citoyennet� aux fins des demandes de cartes de num�ro d’assurance sociale. Deux projets pilotes amorc�s avec Service Canada au Qu�bec en 2005-2006 se sont poursuivis. On teste des moyens d’�largir les services en personne et de renforcer le r�seau de prestation des services.

Les am�liorations sont apport�es progressivement aux services afin d’offrir des solutions � court terme et de garantir une transformation � moyen terme. Afin d’assurer une transition et une continuit� sans heurt dans la prestation de services, la s�quence des changements demeurera guid�e par la r�troaction des clients, la faisabilit� des projets, les co�ts et les exigences op�rationnelles.

Priorit� 3 : B�tir l’effectif de demain

Les employ�s de CIC contribuent activement � b�tir la soci�t� canadienne. Les services qu’ils fournissent sur le plan de la politique, du programme et � l’�gard des clients sont essentiels au succ�s actuel et futur du Canada du point de vue �conomique, social et international. CIC reconna�t l’importance des employ�s pour sa r�ussite en tant qu’organisation et le lien crucial et essentiel entre les employ�s, les clients et, en d�finitive, la confiance du public.

Des recherches nouvelles dans le secteur public [note 7] font ressortir un lien �vident et sans �quivoque entre les employ�s, la satisfaction des citoyens/clients en mati�re de service et la confiance des citoyens dans les institutions publiques. CIC doit relever les m�mes d�fis que les autres organismes dans la fonction publique f�d�rale canadienne et � l’ext�rieur : nous devons modifier la fa�on dont nous menons nos activit�s de fa�on � mieux servir les Canadiens et nos clients. CIC doit faire face � un nombre accru de d�parts � la retraite et � des taux relativement �lev�s de d�parts. Cela pose des probl�mes en mati�re de maintien de l’effectif, de recrutement et de gestion de la rel�ve. Cela constitue �galement un d�fi d’apprentissage et de transfert des connaissances, car nous devons int�grer un plus grand nombre de nouveaux employ�s que par le pass�.

Pour atteindre les r�sultats pr�vus et soutenir les priorit�s minist�rielles, en 2006-2007, CIC a amorc� l’�laboration de strat�gies visant � accro�tre la satisfaction et la loyaut� des employ�s et � faire en sorte que le Minist�re demeure un employeur int�ressant. � titre d’exemple, CIC offre un syst�me efficace de r�glement des diff�rends regroupant des approches pr�ventives et coop�ratives pour r�gler les probl�mes en milieu de travail. De nombreux r�seaux d’employ�s ont �galement �t� cr��s (r�seau des jeunes, comit� de la diversit�, collectivit� des cadres interm�diaires). Leurs membres se rencontrent r�guli�rement pour discuter et �laborer des moyens innovateurs d’am�liorer notre milieu de travail et la qualit� de la main-d’oeuvre.

En 2006-2007, CIC a mis sur pied un Bureau de renouvellement de l’effectif qui s’emploie � �laborer des solutions permanentes et durables � mesure que nous progressons. Le Bureau a amorc� des recherches et sollicit� la participation des employ�s de fa�on � cerner la priorit� et � mieux comprendre les facteurs et forces en jeu, de m�me qu’� sensibiliser les employ�s et les gestionnaires � la nature et � l’ampleur des d�fis que CIC doit relever en mati�re de main-d’oeuvre.

CIC a �galement pr�par� en 2006-2007 sa premi�re strat�gie triennale sur les ressources humaines et a amorc� le travail dans les domaines suivants :

- Renouvellement strat�gique

- Effectif repr�sentatif et diversifi�

- Culture organisationnelle habilitante

- Planification de la rel�ve et excellence en leadership

- Acquisition des comp�tences et milieu d’apprentissage continu

Par l’interm�diaire du processus de planification des activit�s de CIC, tous les secteurs du Minist�re se sont engag�s � amorcer des activit�s cl�s pour appuyer la priorit� � B�tir l’effectif de demain �. Ils y sont arriv�s par une planification logique des ressources humaines liant les orientations fonctionnelles [note 8] aux enjeux d�mographiques futurs, aux besoins d’apprentissage des employ�s, ainsi qu’aux strat�gies de recrutement, de formation et de perfectionnement. Les r�sultats du sondage 2005 aupr�s des employ�s de la fonction publique et les taux de roulement du Minist�re ont �t� analys�s pour d�gager les possibilit�s d’am�lioration du milieu de travail et �laborer des strat�gies.

Priorit�s en mati�re de gestion

CIC continue d’avoir � coeur l’am�lioration constante par la poursuite de l’excellence dans les pratiques de gestion. Le Minist�re est reconnu comme l’un des chefs de file dans ce domaine et il continuera d’�tablir et de renforcer ses pratiques de gestion. Dans ses efforts pour int�grer davantage le cadre de responsabilisation de gestion (CRG) aux activit�s, CIC a pris des mesures pour en promouvoir l’utilisation comme instrument privil�gi� de surveillance de ses pratiques de gestion.

CIC a accompli des progr�s d’envergure dans l’�laboration, le classement selon les risques, l’�tablissement de crit�res de v�rification et la prise en charge des contr�les fondamentaux du Minist�re. Nous sommes pr�ts � poursuivre notre validation des contr�les sp�cifiques au Minist�re et nous continuerons � travailler avec le SCT � cet �gard. De fa�on � servir l’horizontalit� interminist�rielle, CIC a fait conna�tre ses travaux aux autres minist�res int�ress�s.

CIC fonctionne actuellement � l’aide d’un processus de planification des activit�s int�grant les activit�s fonctionnelles aux plans strat�giques et op�rationnels des ressources humaines et se concentrant sur les risques cl�s, de m�me que sur les besoins en mati�re de finances, de technologie de l’information et de locaux. Les plans sectoriels au niveau des sous-ministres adjoints constituent d�sormais la base du plan des activit�s de CIC, qui couvre trois ann�es de priorit�s strat�giques et continues du Minist�re. Le processus de planification suppose une formation inter-services favorisant une compr�hension et des pratiques communes comme moyen d’am�liorer la planification des activit�s. Dans le cadre de la responsabilisation de la gestion, en 2006-2007, CIC a effectu� un examen de mi-�tape de ses plans afin de s’assurer qu’ils s’harmonisent avec les r�sultats des activit�s.

En 2006-2007, CIC a tenu des ateliers et des pourparlers multi-niveaux afin d’�laborer un profil de risque qui d�gage les principaux risques pour le Minist�re. Ce profil insiste sur les domaines de responsabilisation, la surveillance p�riodique et l’examen et l’ajustement continus des risques du Minist�re.

� CIC, le leadership conforme � l’�thique est un principe fondamental de responsabilisation, et les valeurs et l’�thique sont consid�r�s comme sous-tendant la responsabilisation en gestion. Le sous-ministre a clairement demand� que les cadres sup�rieurs envisagent des mesures pour renforcer les valeurs et l’�thique dans leurs plans de rendement pour l’ann�e. Le groupe de soutien sur les valeurs et l’�thique a �t� revigor�, le personnel int�ress� a suivi une formation et on a pr�par� un plan d’action et de communication.

CIC est en bonne voie de r�pondre aux exigences de la nouvelle politique du SCT sur la v�rification interne. En 2006-2007, le Minist�re a retenu les services d’autres v�rificateurs d’exp�rience ayant l’accr�ditation professionnelle et il a recrut� un nouveau membre externe pour le Comit� de v�rification. Il a �galement cr�� un secr�tariat du Comit� de v�rification pour faciliter les activit�s du comit�. La Direction g�n�rale de la v�rification interne a mis la derni�re main � un plan de v�rification ax� sur les risques pour 2007-2010. Il y a eu un examen pr�liminaire de l’�valuation de la qualit� de la v�rification interne et les r�sultats ont �t� pr�sent�s au Comit� de v�rification. CIC poursuivra son examen syst�matique des m�canismes de contr�le et de responsabilisation.

Importance capitale des partenariats

La gestion r�ussie du programme d’immigration du Canada d�pend de la collaboration permanente avec une vaste gamme de partenaires. CIC travaille avec de nombreux partenaires sur les questions d’immigration internationales et nationales, mais des relations plus solides avec une gamme encore plus large de partenaires s’imposent pour b�tir le Canada de demain.

Puisque la comp�tence en mati�re d’immigration est une responsabilit� partag�e, la gestion r�ussie du programme d’immigration repose sur une collaboration efficace entre le gouvernement f�d�ral et les provinces et territoires. Voil� pourquoi les gouvernements provinciaux et territoriaux sont les premiers partenaires de CIC. Notre objectif commun est de faire en sorte que les programmes d’immigration r�pondent aux besoins sp�cifiques de chaque province et territoire tant sur le plan �conomique et social qu’en ce qui concerne le march� du travail.

CIC a sign� des ententes cadres [note 9] de coop�ration en mati�re d’immigration avec huit provinces et territoires, ainsi que des ententes sur les candidats des provinces avec dix provinces ou territoires. Le Programme des candidats des provinces et territoires conf�re aux provinces et aux territoires le pouvoir de pr�senter la candidature de personnes comme r�sidents permanents pour r�pondre � des besoins sp�cifiques en mati�re de d�veloppement �conomique et du march� du travail.

L’Accord Canada-Qu�bec est l’accord bilat�ral le plus complet en mati�re d’immigration en ce qu’il accorde au Qu�bec l’enti�re responsabilit� de la s�lection de ses immigrants (� l’exception des membres de la cat�gorie du regroupement familial et de celle des r�fugi�s dont le statut est d�termin� au Canada) et de la prestation des services d’�tablissement et d’int�gration aux nouveaux arrivants, de m�me que le pouvoir de fixer ses propres objectifs annuels en mati�re d’immigration. CIC a continu� de travailler tr�s �troitement avec le Qu�bec pour g�rer et coordonner tout au long de l’ann�e ce partenariat en mati�re d’immigration.L’ann�e 2006-2007 a �t� marqu�e par l’�laboration de nouvelles ententes cadres et la reconduction de certaines autres. La premi�re entente globale avec l’Alberta a �t� ratifi�e en mai 2007. Pour r�pondre � la demande croissante de main-d’oeuvre de l’Alberta, l’accord �liminait la restriction concernant le nombre d’immigrants que la province pouvait nommer � titre de candidats dans le cadre du PCP, et on annon�ait l’intention de pr�parer une annexe afin de faciliter l’entr�e des travailleurs �trangers temporaires. L’accord sur les candidats de la province avec Terre-Neuve-et-Labrador a �t� reconduit au cours de l’exercice et est entr� en vigueur en novembre 2006.

�galement en novembre 2006, le gouvernement f�d�ral, le gouvernement de l’Ontario et la Ville de Toronto ont sign� un PE. C’est la premi�re fois que les int�r�ts des trois palliers de gouvernement sont officiellement repr�sent�s dans des discussions touchant les politiques et les programmes d’immigration. Le PE porte sur l’am�lioration des r�sultats pour les immigrants dans des domaines comme l’acc�s � l’emploi, les services, de m�me que les perspectives d’�ducation et de formation, sans oublier la citoyennet� et la participation � la vie civile.

On a de plus en plus recours aux rencontres multilat�rales pour d�battre d’approches et de pr�occupations communes concernant les questions d’immigration et mettre en commun les pratiques exemplaires. En 2006-2007, CIC a amorc� deux s�ries de consultations avec ses homologues provinciaux et territoriaux sur l’affectation et l’utilisation des nouveaux fonds touchant l’�tablissement. Dans une initiative distincte, un groupe de travail mixte f�d�ral-provincial a planifi� et lanc� les premi�res consultations jamais tenues avec les intervenants de l’ensemble du pays concernant l’�laboration d’un plan pluriannuel sur les niveaux d’immigration. � l’�chelle du Minist�re, il y a eu des pourparlers sur la planification des niveaux d’immigration, les besoins du march� du travail, la reconnaissance des titres de comp�tence �trangers, l’int�gration des immigrants dans les collectivit�s canadiennes et les fonds d’�tablissement � long terme.

CIC travaille en �troite collaboration avec la Commission de l’immigration et du statut de r�fugi� (CISR) [note 10] sur les questions touchant la gestion du portefeuille de l’immigration et de la protection des r�fugi�s. La CISR est un tribunal administratif ind�pendant qui statue sur les cas d’interdiction de territoire et de d�tention, les appels et les demandes d’asile pr�sent�s au Canada. L’ind�pendance de la CISR et de ses commissaires est toujours respect�e, mais ceux-ci collaborent �troitement avec CIC dans les dossiers relevant des politiques et des programmes.

CIC et l’ASFC assument de concert la responsabilit� de l’administration de la LIPR et se soutiennent mutuellement dans l’ex�cution de leurs fonctions respectives. Gr�ce � l’appui de l’ASFC et des organismes responsables de la s�curit�, CIC s�lectionne les immigrants et les r�sidents temporaires, aide les immigrants � r�ussir leur �tablissement et leur int�gration, tout en offrant la protection du Canada aux r�fugi�s et aux personnes se trouvant dans des situations semblables. Par ailleurs, CIC offre un soutien � l’ASFC dans la gestion et l’administration des points d’entr�e au pays, fournit des renseignements et d’autres services de soutien pour emp�cher la venue au Canada de personnes interdites de territoire et d�pister les personnes pr�sentes au Canada en contravention � la LIPR. En mars 2006, CIC et l’ASFC ont officialis� leur partenariat dans un PE d�finissant la fa�on dont les deux organismes travaillent de concert pour ex�cuter tous les aspects des programmes d’immigration et de protection des r�fugi�s et de citoyennet�. Au fil de la mise en oeuvre du PE, CIC continuera de travailler en �troite collaboration avec l’ASFC pour faciliter le renvoi des personnes interdites de territoire et �tudier la fa�on d’utiliser la biom�trie et les autres technologies pour mieux identifier les clients et contribuer � l’int�grit� des documents et au respect du programme.

Au Canada comme � l’�tranger, CIC ex�cute ses programmes de concert avec le MAECI, S�curit� publique Canada, ainsi que d’autres organismes qui jouent un r�le cl� dans la gestion de l’acc�s au Canada et la protection de la soci�t� canadienne. Il s’agit notamment de l’ASFC, de la GRC et du SCRS, qui veillent � la s�curit� publique, de m�me que de Sant� Canada et de l’Agence de sant� publique du Canada (ASPC), qui s’occupent, avec CIC, des questions relatives � la sant� des immigrants. CIC travaille �galement avec Ressources humaines et D�veloppement social Canada (RHDSC) sur plusieurs dossiers, notamment le programme des travailleurs �trangers temporaires et le Bureau d’orientation relatif aux des titres de comp�tence �trangers, ainsi qu’avec Patrimoine canadien, aux activit�s de promotion de la citoyennet� et � l’ex�cution du Plan d’action canadien contre le racisme. Enfin, CIC travaille avec l’Agence canadienne de d�veloppement international (ACDI) pour r�pondre aux besoins en mati�re d’aide humanitaire et intensifier le dialogue international sur la migration et le d�veloppement.

Compte tenu des complexit�s de la gestion des migrations, il n’existe que de rares domaines d’int�r�t strat�gique et de programmes o� le Canada peut agir seul. CIC maintient une multitude de relations bilat�rales, r�gionales et multilat�rales cl�s qui sont des v�hicules importants pour faire progresser les objectifs canadiens. CIC se concentre encore sur l’affirmation du r�le du Canada dans les migrations internationales et la protection. Il aide � �tablir le programme international de protection des r�fugi�s par l’entremise de s�ances r�guli�res du Haut Commissariat des Nations Unies pour les r�fugi�s (HCR), de son groupe de travail sur le r��tablissement et de son Comit� ex�cutif. Il travaille �galement avec d’autres �tats membres � �laborer des orientations strat�giques pour l’Organisation internationale pour les migrations. CIC est �galement membre actif de tribunes comme les Consultations intergouvernementales sur l’asile, les r�fugi�s et la migration, la Conf�rence des quatre nations et le Groupe r�gional de consultation sur les migrations (Processus de Puebla). Le Minist�re travaille avec d’autres �tats afin d’influer sur l’organisation d’une tribune non ex�cutoire dirig�e par les �tats, le Forum mondial sur la migration et le d�veloppement. CIC repr�sente aussi le Canada aupr�s de l’Organisation pour la coop�ration et le d�veloppement �conomiques concernant les questions de migration.

Le Canada maintient des relations essentielles avec un certain nombre d’autres pays ayant un int�r�t dans les migrations et CIC favorise ses principaux liens bilat�raux et r�gionaux. Dans le contexte nord-am�ricain, CIC s’emploie � faciliter le mouvement des travailleurs aux termes de l’Accord de libre�change nord-am�ricain, de m�me que dans le cadre d’autres ententes sur les travailleurs agricoles saisonniers avec le Mexique et plusieurs pays des Cara�bes. CIC s’est engag� � participer avec les �tats- Unis � diverses initiatives ax�es sur la gestion de la fronti�re commune, notamment dans le cadre du Partenariat nord-am�ricain pour la s�curit� et la prosp�rit�.

De plus, CIC travaille en �troite collaboration avec une vaste gamme d’intervenants, notamment les employeurs, les organismes fournisseurs de services (FS) et divers groupes d’intervenants. Le Minist�re continuera de maintenir ces liens et d’encourager les intervenants � assumer de plus grandes responsabilit�s en ce qui a trait au programme d’immigration.

Partie 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique

La pr�sente partie offre un aper�u de l’AAP de CIC et fait ressortir les activit�s de programme et les r�sultats atteints pour chacun des trois r�sultats strat�giques du Minist�re. Elle contient �galement, sous forme de tableaux, une illustration des ressources financi�res pr�vues et r�elles pour 2006-2007 par activit� de programme.

En exigeant des frais pour l’octroi de droits et le traitement des demandes, les programmes de CIC g�n�rent des recettes qui, vers�es au Tr�sor, ne peuvent �tre d�pens�es par le Minist�re. Le Tableau 6 donne la liste des recettes non disponibles par activit�. Les activit�s contribuant � plus d’un r�sultat ou touchant l’ensemble du Minist�re par leur nature sont trait�es � la Partie 5 : � Autres sujets d’int�r�t �.

Le tableau suivant illustre comment les r�sultats de programme vis�s par le Minist�re contribuent � l’atteinte de ses r�sultats strat�giques.

| R�sultats strat�giques | R�sultats pr�vus |

|---|---|

| RS1 : Optimisation de la contribution des migrations au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada |

1. Programme d’immigration : Contribution, par l’entremise du programme d’immigration, au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada. 2. Programme des r�sidents temporaires : Contribution, par l’entremise du programme des r�sidents temporaires, au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada. |

| RS2 : Prise en compte des valeurs et des int�r�ts Canadiens dans la gestion des migrations internationales, y compris la protection des r�fugi�s |

3. R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection : Influence du Canada sur les politiques de la communaut� internationale en mati�re de migration et de protection. 4. Programme des r�fugi�s : Maintien de la tradition humanitaire du Canada � l’�gard des r�fugi�s et des personnes ayant besoin de protection. |

| RS3 : Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants et promotion de la citoyennet� canadienne |

5. Programme d’int�gration : Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants � la soci�t� canadienne dans un d�lai raisonnable; contribution des nouveaux arrivants afin de r�pondre aux besoins de d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada. 6. Programme de citoyennet� : Possibilit� donn�e aux r�sidents permanents admissibles � la citoyennet� de participer pleinement � la vie de la soci�t� canadienne; contribution au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada. |

A. R�sultat strat�gique 1 : Optimisation de la contribution des migrations au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada

Les migrations sont une force positive pour le d�veloppement �conomique et social. CIC continue de promouvoir le Canada en tant que destination de choix pour ceux qui ont du talent, qui veulent innover et qui sont d�sireux d’investir ou qui recherchent de nouvelles perspectives. Le syst�me d’immigration du Canada facilite l’entr�e au pays d’immigrants et de r�sidents temporaires qui, par le capital qu’ils investissent, peuvent contribuer au march� du travail et � l’�conomie. Le Canada accueille �galement des immigrants de la cat�gorie du regroupement familial qui sont parrain�s et donc financi�rement soutenus par de proches parents. Bon nombre des personnes parrain�es au titre de cette cat�gorie apportent aussi une contribution appr�ciable � la vie �conomique. Pour que ces programmes donnent des r�sultats satisfaisants, il faut concilier l’objectif d’accueillir des immigrants et la n�cessit� de veiller � la sant� et � la s�curit� des Canadiens.

En 2006-2007, CIC s’est efforc�, avec ses partenaires, d’accro�tre la contribution de l’immigration �conomique � la prosp�rit� et � la comp�titivit� du Canada. L’objectif �tait de mettre en place un syst�me d’immigration mieux adapt�, permettant de recruter et de s�lectionner les immigrants les plus susceptibles de r�pondre aux besoins �conomiques et du march� du travail et cela, tout en am�liorant la situation des nouveaux immigrants et en maintenant l’int�grit� du programme d’immigration. Les demandeurs s�lectionn�s par les provinces pour r�pondre � leurs besoins d’emploi et d�mographiques sp�cifiques ont continu� de b�n�ficier d’un traitement prioritaire. De plus, CIC a cherch� des moyens de faciliter la transition de la r�sidence temporaire � la r�sidence permanente pour ceux qui pr�sentent le potentiel de bien s’int�grer � la soci�t� canadienne, � savoir notamment les r�sidents temporaires, tel que les travailleurs �trangers qui viennent au Canada pour une p�riode d�termin�e, et les �tudiants �trangers. Les travailleurs temporaires et les �tudiants �trangers constituent une source pr�cieuse d’immigrants �ventuels, car ils peuvent non seulement contribuer � r�pondre aux besoins actuels du march� du travail ainsi qu’� atteindre les objectifs �conomiques, mais ils sont �galement plus aptes � r�ussir au Canada sur le plan �conomique. CIC, par ses efforts, n’est pas �tranger � l’annonce, dans le Budget 2007, des am�liorations apport�es au programme des travailleurs �trangers temporaires et d’une nouvelle voie d’immigration pour les �tudiants �trangers form�s au Canada et les travailleurs �trangers temporaires exp�riment�s.

CIC a continu� de r�unifier les familles en traitant de fa�on prioritaire, dans tous ses bureaux, les conjoints et les enfants � charge parrain�s. Le nombre de demandes de parents et de grands-parents trait�es a connu une hausse par rapport aux deux exercices pr�c�dents. Au cours de l’exercice pass�, CIC a renforc� ses partenariats afin de favoriser l’immigration dans l’ensemble du Canada. Le Minist�re a continu� de collaborer �troitement avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de s�lectionner des immigrants et des travailleurs temporaires r�pondant aux besoins �conomiques, sociaux et culturels sp�cifiques des provinces et des territoires.

CIC a �galement continu� de remplir son r�le dans la d�tection des demandeurs de r�sidence temporaire ou permanente qui pourraient pr�senter un risque pour la s�curit� ou la sant� des Canadiens, afin de veiller � ce que les avantages offerts par un syst�me d’immigration mieux adapt� ne soient pas min�s. De fa�on � mieux d�pister et � d�courager la fraude, CIC a continu� de compter sur les partenariats efficaces �tablis avec d’autres minist�res et organismes, notamment l’ASFC, la GRC, l’ASPC et Sant� Canada, de m�me que sur ses propres comp�tences.

En vertu de l’article 94 de la LIPR, la ministre de la Citoyennet� et de l’Immigration doit d�poser chaque ann�e au Parlement un plan d’immigration pr�cisant le nombre total d’immigrants que le Canada compte accueillir l’ann�e suivante. CIC a atteint ou d�pass� ses objectifs en mati�re d’immigration depuis sept ans. Nous donnons dans le tableau qui suit les fourchettes d’immigration et le nombre d’admissions pour 2006.

Activit� 1 – Programme d’immigration

| Description | R�sultats pr�vus |

|---|---|

| Concevoir, �laborer et mettre en oeuvre des politiques et des programmes pour faciliter l’entr�e des r�sidents permanents et maximiser leur contribution �conomique, sociale et culturelle au Canada, tout en prot�geant la sant� des Canadiens et en assurant leur s�curit� |

Contribution, par l’entremise du programme d’immigration, au d�veloppement �conomique social, et culturel du Canada |

Ressources financi�res (en millions de dollars)

| D�penses pr�vues | 197,2 $ | |

| Total des autorisations | 267,5 $ | |

| D�penses r�elles | 244,8 $ |

Explications des ressources utilis�es : Le total des autorisations a augment� de 70,3 millions de dollars par rapport aux d�penses pr�vues, principalement en raison des exigences r�glementaires suppl�mentaires, notamment les r�gimes d’avantages sociaux des employ�s.

Les d�penses r�elles �taient de 22,7 millions de dollars inf�rieures au total des autorisations en raison de la non-utilisation de fonds g�n�raux de fonctionnement � reporter sur 2007-2008 et des co�ts inf�rieurs aux pr�visions planifi�es concernant le traitement des demandes des parents et des grands-parents.

Atteinte des niveaux d’immigration

CIC a atteint ses objectifs en mati�re d’immigration en 2006. La fourchette pour 2006 �tait de 225 000 � 255 000, et 251 649 r�sidents permanents ont �t� admis.

| Fourchettes du Plan 2006 |

Admis | ||

|---|---|---|---|

| Nombre | % | ||

| Cat�gories �conomiques | |||

| Travailleurs qualifi�s |

105 000 – 116 000

|

105 949

|

42,10

|

| Gens d’affaires immigrants |

9 000 – 11 000

|

12 077

|

4,80

|

| Aides familiaux r�sidants |

3 000 – 5 000

|

6 895

|

2,74

|

| Candidats des provinces/territoires |

9 000 – 11 000

|

13 336

|

5,30

|

| Total – Cat�gories �conomiques (personnes � charge comprises) |

126 000 – 143 000

|

138 257

|

54,94

|

| Regroupement familial | |||

| �poux conjoints enfants et autres |

44 000 – 46 000

|

50 500

|

20,07

|

| Parents et grands-parents |

17 000 – 19 000

|

20 006

|

7,95

|

| Total – Regroupement familial |

61 000-65 000

|

70 506

|

28,02

|

| Personnes Prot�g�es | |||

| R�fugi�s parrain�s par le gouvernement |

7 300 – 7 500

|

7 316

|

2,91

|

| R�fugi�s parrain�s par le secteur priv� |

3 000 – 4 000

|

3 337

|

1,33

|

| Personnes prot�g�es au Canada |

19 500 – 22 000

|

15 892

|

6,32

|

| Personnes � charge des r�fugi�s � l’�tranger |

3 000 – 6 800

|

5 947

|

2,36

|

| Total – Personnes prot�g�es |

32 800 – 40 300

|

32 492

|

12,91

|

| Autres | |||

| Motifs d’ordre humanitaire et int�r�t public |

5 100 – 6 500

|

10 223

|

4,06

|

| Titulaires de permis |

100 – 200

|

159

|

0,06

|

| Total – Autres |

5 200 – 6 700

|

10 382

|

4,12

|

| Cat�gorie non mentionn�e |

12

|

> 0,01

|

|

| TOTAL |

225 000 – 255 000

|

251 649

|

100,0

|

�laboration des politiques et des programmes

Le travail strat�gique et de planification visant � �laborer des options pour faciliter la transition du statut de r�sident temporaire � celui de r�sident permanent a abouti � l’annonce, dans le Budget de 2007, d’une nouvelle porte pour l’immigration en autorisant, sous certaines conditions, les �tudiants �trangers ayant un dipl�me canadien et une exp�rience professionnelle, de m�me que les travailleurs �trangers temporaires qualifi�s qui se trouvent d�j� au Canada, � demander la r�sidence permanente. Au cours du lancement du programme dans les mois qui viennent, on pr�voit pour ce groupe d’immigrants �conomiques de meilleurs r�sultats et un succ�s plus rapide.

Les efforts strat�giques et de d�veloppement sur la planification pluriannuelle visant l’�tablissement des niveaux d’immigration constituaient l’une des grandes priorit�s en 2006-2007. � la r�union de juin 2006 des ministres f�d�ral, provinciaux et territoriaux responsables de l’immigration, les ministres ont ent�rin� l’�laboration d’un plan pluriannuel et d’un processus de consultation conjoint avec les intervenants dans l’ensemble du pays. � l’automne et au d�but de l’hiver 2006, CIC a pr�par� une strat�gie de consultation et une approche de concert avec les minist�res provinciaux et territoriaux. Les consultations, lanc�es en mars 2007 dans l’ensemble du pays, �claireront le travail sur l’approche propos�e en mati�re de planification pluriannuelle.

Une approche pluriannuelle permettrait � CIC d’adopter une vision davantage � long terme dans sa planification de l’immigration. Elle permettrait d’accueillir un nombre �quilibr� d’immigrants temporaires et permanents pour r�pondre aux besoins imm�diats et futurs des collectivit�s canadiennes et du march� du travail. � longue �ch�ance, l’approche pluriannuelle favoriserait une coh�sion accrue du syst�me d’immigration et contribuerait � l’am�lioration des r�sultats �conomiques et sociaux pour les immigrants.

L’un des grands d�fis strat�giques concerne la fa�on dont les avantages de l’immigration peuvent �tre r�partis de fa�on plus �quitable dans l’ensemble du Canada. Ainsi, sous les auspices de la Table d�mographique de l’Atlantique, CIC continue de collaborer avec l’Agence de promotion �conomique du Canada Atlantique, les quatre provinces de l’Atlantique et RHDSC afin de cr�er des initiatives int�gr�es favorisant une augmentation de l’immigration pour r�pondre aux besoins locaux. Plus particuli�rement, CIC collabore � des initiatives appuyant la recherche en mati�re d’immigration et l’int�gration au march� du travail des �tudiants �trangers dans le Canada Atlantique.

CIC et le minist�re des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario, de concert avec l’Association des municipalit�s de l’Ontario (AMO), s’efforcent d’augmenter la participation des administrations municipales aux efforts visant � attirer et � retenir les immigrants ainsi qu’� les aider � s’�tablir et � s’int�grer. Ce travail, qui fait suite aux engagements pris dans le cadre de l’Accord Canada- Ontario sur l’immigration (ACOI), porte principalement sur les besoins des immigrants dans les centres secondaires et les collectivit�s rurales, nordiques et de minorit�s de langue officielle de l’ensemble de la province. De plus, CIC verse � la province des fonds visant � favoriser le d�veloppement d’un contenu en direct pour le portail ontarien sur l’immigration. Le contenu favorisera les municipalit�s ontariennes aupr�s des immigrants �ventuels et des nouveaux arrivants au Canada. En mai 2006, des fonds ont �t� annonc�s pour cinq municipalit�s : London, Ottawa, Windsor/Essex, Sudbury et Toronto.

En septembre 2006, CIC publiait son Plan strat�gique pour favoriser l’immigration au sein des communaut�s francophones en situation minoritaire, qui est un plan � long terme visant � attirer, � int�grer et � retenir des immigrants francophones dans les collectivit�s de tout le Canada [note 11].

Dans le cadre de l’examen permanent de la politique actuelle sur les motifs d’ordre humanitaire, le Minist�re a termin� en d�cembre 2006 un cadre d’�valuation. L’examen se poursuivra en 2007-2008 et devrait permettre de d�gager les aspects o� la politique doit �tre am�lior�e de fa�on � augmenter la responsabilisation et � am�liorer la prestation de services.

Dans le cadre de l’engagement du Minist�re � prot�ger les victimes de la traite des personnes, CIC a publi� en mai 2006 des lignes directrices permettant aux agents d’immigration de d�livrer aux victimes un permis de s�jour temporaire (PST) de courte dur�e. Un PST de plus longue dur�e peut �tre d�livr� lorsqu’il a �t� d�montr� que la personne est r�ellement victime de la traite des personnes. Les victimes de la traite seront exempt�es des droits pour le PST initial et seront admissibles aux prestations de soins de sant� dans le cadre du Programme f�d�ral de sant� int�rimaire. CIC continue de surveiller la mise en oeuvre de ces lignes directrices provisoires. Pour les compl�ter, de concert avec l’ASFC, le Minist�re pr�pare des programmes de formation � l’intention des agents de premi�re ligne afin de les sensibiliser au probl�me de la traite des personnes.

De fa�on � mieux servir les immigrants qui ont opt� pour un repr�sentant en mati�re d’immigration, CIC pr�pare une ligne de conduite sur l’�change d’information entre le Minist�re et ces organismes, de fa�on � favoriser l’int�grit� du programme et la protection des consommateurs.

En 2006-2007, CIC a �galement cr�� un r�seau et un bulletin anti-fraude pour renforcer la sensibilisation � la fraude et faciliter la mise en commun des pratiques exemplaires entre les agents de CIC au Canada et � l’�tranger.

S�lection et traitement des demandes des travailleurs qualifi�s

Le Minist�re a continu� de recueillir des donn�es de base qui serviront � une �valuation formative visant � pr�ciser les premiers r�sultats des immigrants travailleurs qualifi�s s�lectionn�s en vertu du nouveau crit�re introduit par la LIPR en juin 2002. � la fin de 2006-2007, le volume de donn�es n’�tait toujours pas suffisamment grand ni suffisament repr�sentatif pour commencer les travaux. Une �valuation commencera en 2007-2008 et les r�sultats seront communiqu�s en 2008-2009.

En 2006, le nombre de travailleurs qualifi�s admis a atteint 105 949, ce qui respecte la fourchette pr�vue annonc�e au Plan des niveaux d’immigration 2006.

S�lection et traitement des demandes des gens d’affaires immigrants

En 2006-2007, le Minist�re a pr�cis� les exigences de donn�es afin d’�valuer la politique du programme f�d�ral des entrepreneurs et a amorc� la collecte des donn�es. CIC s’efforcera de simplifier et de coordonner les pratiques exemplaires d’ex�cution du programme.

En 2006-2007, CIC a continu� d’exercer une surveillance sur environ 60 fonds d’investissement sous administration priv�e et provinciale et fonctionnant en vertu de la Loi de 1976 sur l’immigration. Cette surveillance vise � veiller � ce que les fonds respectent la loi et la r�glementation aff�rentes.

Dans le cadre du Programme d’immigration des investisseurs (PII) lanc� en avril 1999, CIC agit � titre d’agent pour r�partir les capitaux des immigrants investisseurs entre les gouvernements provinciaux et territoriaux participants, afin qu’ils puissent les utiliser pour leurs initiatives de d�veloppement �conomique. Les participants au programme sont demeur�s les m�mes en 2006-2007. CIC poursuit les pourparlers avec les autres provinces qui ont manifest� leur int�r�t � participer.

Au 31 mars 2007, CIC avait en circulation des affectations brutes de 875 200 000 de dollars aux fonds des gouvernements provinciaux fonctionnant en vertu du nouveau PII. Ce montant n’est inscrit ni � l’actif, ni au passif du gouvernement du Canada parce que CIC est simplement l’agent des provinces. Seuls les investissements recueillis et non encore remis aux fonds provinciaux ou aux investisseurs (c.-�-d. les investissements qui sont encore conserv�s pour une p�riode limit�e dans le compte de CIC) sont inscrits.

Voici les d�tails des montants remis aux provinces participantes :

| Ann�e de r�ception |

Investis-seurs | Montant investi | Ontario | C.-B. | �.-P.-�. | Manitoba | T.N.-O. | T.-N.-L. | Ann�e de rembour-sement |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2002-03 |

80

|

32 000 000

|

17 600 216

|

8 970 814

|

5 428 970

|

–

|

–

|

–

|

2007-08

|

| 2003-04 |

105

|

42 000 000

|

21 875 124

|

10 615 401

|

6 104 484

|

1 384 506

|

2 020 485

|

–

|

2008-09

|

| 2004-05 |

723

|

289 200 000

|

133 807 464

|

59 016 231

|

29 740 972

|

37 029 218

|

29 606 115

|

–

|

2009-10

|

| 2005-06 |

757

|

302 800 000

|

132 781 133

|

57 648 800

|

26 905 490

|

34 279 968

|

26 870 025

|

24 314 584

|

2010-11

|

| 2006-07 |

527

|

210 800 000

|

90 939 316

|

39 979 871

|

18 136 775

|

23 240 523

|

18 154 036

|

20 349 479

|

2011-12

|

| Total $ |

2192

|

876 800 000

|

397 003 253

|

176 231 117

|

86 316 691

|

95 934 215

|

76 650 661

|

44 664 063

|

En 2006-2007, les montants suivants affect�s aux fonds provinciaux ont �t� rembours�s aux investisseurs par CIC. Les investisseurs peuvent demander un remboursement si aucun visa de r�sident permanent n’a �t� �mis.

| Ann�e de placement | Investis-seurs | Montant investi |

Ontario | C.-B. | �.-P.-�. | Manitoba | T.N.-O. | T.-N.-L. | Ann�e de rembour-sement |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2005-06 |

1

|

400 000

|

173 867

|

74 684

|

34 430

|

44 130

|

34 365

|

38 524

|

2006-07

|

| 2004-05 |

3

|

1 200 000

|

556 344

|

243 711

|

123 420

|

153 834

|

122 691

|

–

|

2006-07

|

En 2006, le nombre de gens d’affaires admis � titre d’immigrants a atteint 12 077. Ce nombre d�passe la fourchette pr�vue de 9 000 � 11 000 annonc�e dans le Plan des niveaux de 2006.

Cat�gorie du regroupement familial

En d�cembre 2006, la politique provisoire du Minist�re sur les mariages entre personnes de m�me sexe a �t� abrog�e. Ainsi, les mariages homosexuels sont maintenant reconnus aux fins de l’immigration, tant que le mariage est reconnu l�galement en vertu des lois canadiennes et de celles de l’endroit o� il a eu lieu.

Le processus d’adoption internationale est une responsabilit� que partagent le gouvernement f�d�ral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux. En mars 2007 une table ronde a eu lieu avec nos partenaires afin de d�battre des r�les et responsabilit�s de chacun en vue d’am�liorer la protection des enfants adopt�s.

En 2006, les admissions dans la cat�gorie du regroupement familial ont atteint 70 506 personnes, ce qui d�passe la fourchette planifi�e de 61 000 � 65 000 annonc�e dans le Plan des niveaux de 2006. La plus forte proportion de cette hausse consistait en 4 500 admissions se situant au-del� de l’extr�mit� sup�rieure de la fourchette de planification pour la cat�gorie des �poux, partenaires et enfants, en raison du nombre de demandes sup�rieur aux pr�visions en 2006. Le reste de l’augmentation, soit environ 1 000 admissions, se situait dans la cat�gorie des parents et grands-parents; il d�coulait d’une augmentation des ressources fournies au milieu de l’ann�e pour traiter les arri�r�s au Canada et dans les missions � l’�tranger.

Programme des candidats des provinces et des territoires (PCP)

En 2006-2007, CIC a offert dans l’ensemble du Canada plusieurs s�ances de formation � l’intention des fonctionnaires provinciaux, pour am�liorer le traitement des demandeurs de la cat�gorie du PCP. De plus, CIC est co-organisateur de travail semestriels f�d�raux-provinciaux/territoriaux et participant r�gulier � ces groupes. Il s’agit d’une tribune o� les partenaires f�d�raux et provinciaux responsables du PCP �changent de l’information et des pratiques exemplaires.

En 2006-2007, le Minist�re a amorc� des n�gociations touchant de nouveaux accords PCP avec l’Alberta, l’�le-du-Prince-�douard, le Yukon et la Nouvelle-�cosse et a sign� une nouvelle entente avec Terre-Neuve-et-Labrador. Ces nouvelles ententes comportent des dispositions visant � renforcer les collectivit�s minoritaires de langue officielle dans tout le Canada.

En 2006, le nombre de candidats des provinces admis a atteint 13 336, ce qui d�passe la fourchette pr�vue de 9 000 � 11 000 annonc�e dans le Plan des niveaux de 2006. Cette augmentation est en grande partie attribuable � l’augmentation du nombre de candidats des provinces en raison de la forte demande de travailleurs poss�dant des comp�tences sp�cialis�es dans certaines r�gions et certains march�s au Canada. CIC a continu� d’assurer un traitement prioritaire des demandeurs s�lectionn�s par les provinces.

Carte de r�sident permanent