ARCHIVÉ - Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses Canada

Cette page a été archivée.

Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

2006-2007

Rapport sur le rendement

Conseil de contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses Canada

L'honorable Tony Clement, C.P., d�put�

Ministre de la Sant�

Table des mati�res

- Message du directeur g�n�ral

- D�claration de la direction

- Renseignements sommaires

- Sommaire du rendement

Section II - Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique

Section III - Renseignements suppl�mentaires

- Annexe A - Organisation du CCRMD

- Annexe B - Rendement financier

- Annexe C - �tats financiers de minist�res et agences du gouvernement du Canada (y compris les mandataires du Parlement)

Section IV - Autres sujets d'int�r�t

Section I Survol

Message du directeur g�n�ral

� titre de directeur g�n�ral et premier dirigeant du Conseil de contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses au cours de la p�riode vis�e par le pr�sent rapport, j'ai le plaisir de pr�senter au Parlement et aux Canadiens et Canadiennes notre Rapport sur le rendement pour 2006–2007.

En m�me temps, je suis fier d'annoncer que les amendements l�gislatifs recherch�s depuis longtemps par le Conseil ont �t� promulgu�s en loi. Le projet de loi S-2, Loi modifiant la Loi sur le contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses, a obtenu la sanction royale le 29 mars 2007, en conclusion d'un remarquable p�riple visant � redynamiser et � moderniser le Conseil.

Nous avons amorc� notre processus de renouvellement en 1999 avec la vision de devenir un organisme davantage ax� sur la client�le et d�termin� � am�liorer la qualit� et la rapidit� du service. En chemin, nous avons mis en œuvre des initiatives d'envergure, qui ont touch� chaque secteur de nos activit�s, et introduit une plus grande ouverture, transparence et responsabilit� dans nos op�rations quotidiennes. Et maintenant, avec l'adoption de trois modifications l�gislatives, nous pouvons enfin dire que nous avons transform� le Conseil en un organisme dynamique, progressiste et tr�s performant.

Les modifications l�gislatives r�duiront le temps n�cessaire pour examiner les demandes de d�rogation � l'obligation de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels, acc�l�reront la correction des renseignements dont les travailleurs ont besoin pour manipuler les mati�res dangereuses en toute s�curit� et activeront le processus d'appel.

La revitalisation du Conseil �tait ma priorit� absolue lorsque j'ai accept� en 1998 ce poste de directeur g�n�ral et premier dirigeant et le d�nouement fructueux de cette initiative met un terme parfait � mon mandat. Durant tout ce processus de renouvellement, j'ai �t� inspir� par l'engagement du personnel du Conseil et de tous les membres du Bureau de direction. En consultation avec nos clients, nos intervenants et nos partenaires du SIMDUT, nous avons achev� le programme de renouvellement et �nonc� nos objectifs dans un plan strat�gique intitul� La trame du renouveau. Nous avons ensuite �labor� un plan de travail op�rationnel, une feuille de route en quelque sorte, qui a trac� notre chemin vers le renouvellement avec 29 points prioritaires pr�cis. Le p�riple a �videmment connu sa part de d�fis mais, en collaborant, nous avons ex�cut� chaque point prioritaire que nous nous �tions fix�s pour nous-m�mes.

Bon nombre de nos processus commerciaux ont chang� depuis 1998, mais pas notre r�le fondamental. Gr�ce � nos efforts pour assurer la conformit� des FS, le Conseil est un d�fenseur important des travailleurs et, entre 1998 et 2007, il a am�lior�, de fa�on mesurable, la s�curit� au travail en ordonnant de corriger 13 846 infractions � la conformit� des FS. Le Conseil est �galement un partenaire strat�gique de l'industrie, en contribuant � prot�ger des secrets commerciaux qui aident les compagnies � soutenir la concurrence sur le march�. Entre 1998 et 2007, la valeur de ces secrets commerciaux prot�g�s a totalis� 2,86 milliards de dollars. Nous nous effor�ons en permanence d'atteindre un �quilibre entre le droit des travailleurs de s'informer sur les mati�res dangereuses qu'ils manipulent au travail et le droit de l'industrie de prot�ger des renseignements commerciaux confidentiels.

Je suis fier d'avoir dirig� notre initiative de renouvellement, mais cet accomplissement ph�nom�nal a �t� avant tout un effort conjoint impliquant les employ�s, qui se sont totalement investis dans le processus, et les membres du Bureau de direction, qui repr�sentent de nombreux intervenants diff�rents et parviennent cependant � poser le bon geste pour le bien public. Le r�sultat final montre ce que l'on peut accomplir par le partenariat, par le professionnalisme et par la d�termination � atteindre des r�sultats tangibles et mesurables. Nous avons compl�tement chang� notre mode de fonctionnement et nous avons mis le Conseil sur une nouvelle voie pour l'avenir.

Ce sera le dernier rapport sur le rendement de mon mandat � titre de directeur g�n�ral et premier dirigeant du Conseil de contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses. Ce fut un honneur de servir � ce poste pendant neuf ans. Je tiens � remercier les employ�s et les membres du Bureau de direction pour leur d�vouement, leur appui et leur engagement in�branlable � l'�gard de notre objectif. En quittant le Conseil, je suis convaincu qu'ils continueront � faire une diff�rence pour l'industrie, pour les travailleurs et pour le milieu de la sant� et de la s�curit�.

Weldon Newton

Directeur g�n�ral et premier dirigeant

(� la retraite depuis le 1er juin 2007)

D�claration de la direction

Je soumets, aux fins de d�p�t au Parlement, le Rapport minist�riel sur le rendement de 2006–2007 du Conseil de contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses (CCRMD).

Le pr�sent document a �t� pr�par� conform�ment aux principes de pr�paration des rapports �nonc�s dans le Guide de pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses 2006–2007 : Rapports sur les plans et les priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement.

- Il est conforme aux exigences pr�cises de d�claration figurant dans les lignes directrices du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor (SCT);

- Il repose sur le r�sultat(s) strat�gique(s) et sur l'architecture des activit�s de programme du minist�re approuv�s par le Conseil du Tr�sor;

- Il pr�sente une information coh�rente, compl�te, �quilibr�e et fiable.

- Il fournit une base pour la reddition de comptes � l'�gard des r�sultats obtenus avec les ressources et les autorisations qui lui sont confi�es;

|

|

Le 18 septembre 2007

|

|

| Sharon Watts Directrice g�n�rale et premi�re dirigeante |

Date |

Renseignements sommaires

Mandat

La Loi sur le contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses donne � notre Conseil le mandat :

- d'enregistrer les demandes de d�rogation et de leur attribuer des num�ros d'enregistrement;

- de statuer et de rendre des d�cisions sur la validit� des demandes de d�rogation, conform�ment aux crit�res r�glementaires prescrits;

- de rendre des d�cisions quant � la conformit� des fiches signal�tiques et des �tiquettes par rapport aux exigences du SIMDUT; et

- de convoquer des commissions ind�pendantes, compos�es de repr�sentants des travailleurs, des fournisseurs ou des employeurs, pour entendre les appels interjet�s par des demandeurs ou des parties touch�es au sujet des d�cisions et des ordres rendus.

Mission

Le Conseil a pour mission :

- d'assurer l'�quilibre entre le droit de l'industrie de prot�ger les renseignements commerciaux confidentiels et le droit des employeurs et des travailleurs de conna�tre les mati�res dangereuses auxquelles ils sont expos�s au travail;

- de fournir un m�canisme touchant les renseignements commerciaux confidentiels au sein du SIMDUT; et

- de r�gler les plaintes et les diff�rends avec impartialit�, �quit� et promptitude par les moyens pr�vus dans la loi ou � l'aide d'autres m�thodes.

Vision

Le CCRMD a d�fini sa vision comme suit :

- prendre des d�cisions reposant sur des principes scientifiques sains et sur des r�glements, et �prouver de la fiert� � �tre un organisme professionnel quasi-judiciaire � la recherche d'approches cr�atives et progressistes visant � am�liorer la s�curit� en milieu de travail; et

- r�gler les plaintes et les diff�rends, en vertu de la loi ou par d'autres m�thodes, avec impartialit�, �quit� et promptitude.

Valeurs et principes directeurs

Le Conseil reconna�t qu'une am�lioration continue est cruciale pour conserver une certaine pertinence et pour fournir un rendement efficace et efficient ainsi qu'un service de qualit�. Nous avons identifi� les valeurs et les principes directeurs qui favorisent une am�lioration continue de nos op�rations.

�QUIT� – dans notre capacit� � fournir des services et � assumer les fonctions qui nous sont confi�es par la loi.

PROMPTITUDE – dans notre capacit� � rendre des services dans des d�lais �tablis et raisonnables.

ACCESSIBILIT� et TRANSPARENCE – dans notre capacit� � fournir des renseignements et des services simplement et clairement, par le biais de politiques et de proc�dures compr�hensibles pour tous et chacun.

RESPONSABILIT� – dans notre capacit� � proposer des approches l�gislatives uniquement sur la base d'une analyse rigoureuse des co�ts et des avantages et � r�pondre de nos programmes et des incidences de nos d�cisions, tout en fournissant des services rentables � toutes les parties concern�es.

QUALIT� et CONSTANCE – dans notre capacit� � rendre des d�cisions pr�cises, pertinentes, fiables, compr�hensibles, pr�visibles et exactes, tout en garantissant une application coh�rente et ferme de la r�glementation.

COMP�TENCE et RESPECT – dans notre capacit� � fournir des services reposant sur un niveau �lev� de savoir, de connaissances et de comp�tences scientifiques et techniques et � d�montrer du respect et du professionnalisme � l'�gard de toutes les personnes qui communiquent avec le Conseil.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS – dans notre capacit� � conserver et � traiter les secrets commerciaux de nos demandeurs.

Contexte

Les travailleurs, l'industrie et les gouvernements s'entendent sur l'importance de r�duire les maladies et les blessures dues aux mati�res dangereuses dans les milieux de travail canadiens. Le Syst�me d'information sur les mati�res dangereuses utilis�es au travail (SIMDUT), ensemble de lois, de r�glements et de proc�dures, a �t� cr�� en 1987 en vue d'atteindre cet objectif.

Le SIMDUT exige des fournisseurs – incluant les fabricants, les importateurs et les distributeurs – et des employeurs qu'ils communiquent les renseignements sur les dangers des substances chimiques produites ou utilis�es au travail au Canada. Il impose l'�tiquetage de s�curit� pour les contenants des produits contr�l�s (dangereux) d�sign�s en vertu des r�glements f�d�raux et oblige les fournisseurs de ces produits � remettre une fiche signal�tique (FS) pour chaque produit.

Chaque FS doit comporter plusieurs types de renseignements. Par exemple, elle doit �num�rer tous les ingr�dients dangereux contenus dans le produit, ses propri�t�s toxicologiques, les pr�cautions � prendre lors de son usage, ainsi que les premiers soins requis en cas d'exposition au produit. Les employeurs doivent communiquer cette information � leurs employ�s, en plus de leur offrir des programmes de formation et d'�ducation.

Lorsque les travailleurs, l'industrie et les gouvernements ont accept� de cr�er le SIMDUT, ils ont reconnu la n�cessit� d'�quilibrer les droits des travailleurs et des employeurs de disposer de renseignements touchant la sant� et la s�curit�, et ceux des fournisseurs de produits chimiques de prot�ger des renseignements commerciaux confidentiels.

La Loi sur le contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses et son R�glement offrent le m�canisme visant � cr�er cet �quilibre par le biais du Conseil de contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses (CCRMD). Notre Conseil est un organisme ind�pendant, dot� d'un r�le quasi-judiciaire, qui appuie les responsabilit�s du SIMDUT et soutient les int�r�ts des gouvernements f�d�ral, provinciaux et territoriaux, des travailleurs, des employeurs et de l'industrie des produits chimiques.

R�le du Conseil

Si un fournisseur ou un employeur souhaite retenir de l'information qu'il estime constituer un secret commercial, il doit d�poser aupr�s du Conseil une demande de d�rogation � l'obligation de divulguer cette information en vertu du SIMDUT. Nos agents de contr�le examinent de pr�s ces demandes d'apr�s les r�glements f�d�raux, provinciaux ou territoriaux applicables, et d�cident de leur validit�.

Dans le cadre de ce processus d'examen des demandes, nos �valuateurs scientifiques jouent un r�le cl� en mati�re de sant� et de s�curit�. Ils examinent l'int�gralit� et l'exactitude des FS et des �tiquettes associ�es � une demande de d�rogation. Ce processus implique une communication entre les �valuateurs, les agents de contr�le et les demandeurs pour garantir la transparence. Lorsque les �valuateurs identifient des renseignements manquants ou incorrects, ils informent les agents de contr�le qui �mettent alors des ordres officiels exigeant que les demandeurs effectuent les changements n�cessaires et fournissent les FS corrig�es dans les 75 jours civils.

Lorsque des demandeurs ou des parties touch�es contestent nos d�cisions ou nos ordres, le Conseil convoque des commissions ind�pendantes pour entendre les appels.

En outre, nous r�pondons aux demandes d'information des fonctionnaires f�d�raux, provinciaux et territoriaux charg�s de la sant� et de la s�curit�, au sujet des demandes de d�rogation, pour les aider � administrer et � assumer leurs obligations en vertu du SIMDUT.

Un partenariat mod�le entre les principaux intervenants dans tous les secteurs de comp�tence

Le Conseil traite avec de nombreux intervenants dans le cadre du SIMDUT :

Le Conseil traite avec de nombreux intervenants dans le cadre du SIMDUT :

- les organisations syndicales et les travailleurs;

- les fournisseurs de l'industrie des produits chimiques;

- les employeurs ayant des programmes du SIMDUT en milieu de travail; et

- les agences gouvernementales f�d�rales, provinciales et territoriales ayant des responsabilit�s dans le cadre du SIMDUT.

� titre d'organisme ind�pendant, le Conseil est un mod�le de consultation, de consensus et de coop�ration entre l'industrie, les travailleurs et les gouvernements. Nos efforts d'arbitrage doivent aboutir � un juste �quilibre entre le droit des travailleurs de savoir et celui des fournisseurs et des employeurs de prot�ger les renseignements commerciaux confidentiels. Nous apportons une contribution tangible � la sant� et � la s�curit� des travailleurs et nous sommes un partenaire strat�gique pour l'industrie et les employeurs. Nos travaux appuient �galement les gouvernements f�d�ral, provinciaux et territoriaux lors de l'ex�cution de leurs activit�s r�glementaires en mati�re de sant� et de s�curit� au travail, ce qui fait du Conseil l'un des tr�s rares organismes d'arbitrage au Canada qui repr�sentent plusieurs paliers de gouvernement.

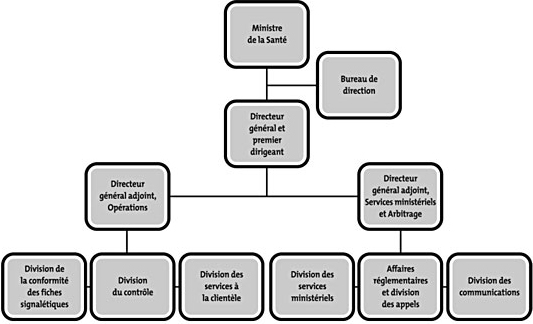

Structure de gouvernance

La structure de gouvernance du Conseil est un mod�le de collaboration. Notre Bureau de direction fournit des conseils et des orientations strat�giques au Conseil et formule des recommandations au ministre de la Sant�. Il est compos� d'un maximum de 18 membres :

- deux repr�sentant les travailleurs,

- un les fournisseurs,

- un les employeurs,

- un le gouvernement f�d�ral et

- de quatre � treize membres repr�sentant les gouvernements provinciaux et territoriaux charg�s de la sant� et de la s�curit� au travail.

Le directeur g�n�ral et premier dirigeant, qui rel�ve du Parlement par l'interm�diaire du ministre de la Sant�, supervise et dirige le travail du Conseil.

Pour obtenir la structure d�taill�e, veuillez vous reporter � la Section III – Renseignements suppl�mentaires, Annexe A – Organisation du CCRMD.

Risques et d�fis

� titre de petit organisme, le Conseil fait face � plusieurs d�fis touchant les ressources pour respecter son mandat : les ensembles de comp�tences techniques sp�cialis�es exig�s de son personnel scientifique, la raret� de ces ensembles de comp�tences et les ressources limit�es pour attirer le talent.

En 2006–2007, le Conseil a adopt� plusieurs mesures pour attirer des recrues et aussi pour pr�venir des p�nuries graves de personnel � l'avenir.

Un nouveau plan des ressources humaines, qui harmonise les besoins futurs en ressources humaines et l'expertise avec les activit�s et le plan strat�gique � long terme, a �t� �labor�. Ce plan englobe des strat�gies particuli�res pour se pencher sur les principaux besoins du Conseil. En cons�quence, trois centres d'int�r�t ont �t� choisis pour les deux prochaines ann�es : le recrutement et la conservation, l'apprentissage continu et la gestion du volume de travail.

Le Conseil a �tabli un partenariat avec ses partenaires du portefeuille de la Sant� pour commencer � b�tir un r�servoir de candidatures convenables qui peuvent �tre recrut�es � court pr�avis. Pour les nouvelles recrues du Conseil, un programme d'encadrement est en place et jumelle les nouveaux employ�s avec des employ�s chevronn�s. Cette approche s'est r�v�l�e efficace pour amener les nouveaux employ�s � un niveau pleinement fonctionnel.

Le Conseil a �galement mis en place une infrastructure de soutien � la gestion qui comprend des plans ax�s sur les risques, des gabarits et des outils de communication pour accro�tre la responsabilit� des gestionnaires et la prise de conscience des employ�s � l'�gard de la modernisation des ressources humaines. Ceci a permis aux gestionnaires hi�rarchiques de s'impliquer plus activement dans la planification des ressources humaines, l'apprentissage continu et le perfectionnement.

La petite taille du Conseil pr�sente �galement des d�fis op�rationnels. Durant l'exercice financier 2006–2007, le Conseil a fonctionn� avec 30 �quivalents temps plein (�TP) et un budget de 3,6 M$. Environ 85 % du budget du Conseil est consacr� aux salaires; les 15 % restants sont affect�s aux d�penses de programme non discr�tionnaires ou l�gislatives, ce qui laisse peu, voire pas de latitude pour les d�penses discr�tionnaires.

Par cons�quent, le Conseil doit �quilibrer tr�s soigneusement ses ressources entre les besoins op�rationnels et les initiatives strat�giques, qui peuvent �tre � la fois dict�s de l'int�rieur et mandat�s de l'ext�rieur. Par exemple, les efforts d�ploy�s au cours des derni�res ann�es pour faire promulguer en loi les amendements l�gislatifs du Conseil en 2006–2007 ont lourdement hypoth�qu� les ressources limit�es du Conseil et ont concurrenc� les activit�s op�rationnelles essentielles. � l'externe, le CCRMD est soumis � une pression continue pour mettre en oeuvre de nombreuses initiatives pangouvernementales, comme le renouvellement des politiques du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor, la Loi f�d�rale sur la responsabilit� et la Loi sur la modernisation de la fonction publique, qui visent � am�liorer le service et la responsabilit� � l'�gard du public canadien. Pour le Conseil, le d�fi � relever est grand au moment d'aborder ad�quatement ces initiatives, qui exigent beaucoup de ressources, tout en ex�cutant son propre mandat.

Ressources financi�res (en milliers de dollars)

| D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |

|---|---|---|

| 3 512 | 3 601 | 3 401 |

Ressources humaines

| Pr�vues | R�elles | Diff�rence |

|---|---|---|

| 35 | 30 | 5 (1) |

(1) L'�cart est attribuable au d�fi auquel fait face le CCRMD pour atteindre sa pleine capacit�.

Priorit�s du Conseil (en milliers de dollars)

| 2006–2007 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Situation du rendement | D�penses pr�vues | D�penses r�elles | ||

| R�sultat strat�gique : D�rogations touchant les secrets commerciaux au sein du SIMDUT qui concilient le droit de l'industrie de prot�ger les renseignements commerciaux v�ritablement confidentiels et le droit des employeurs et des travailleurs d'obtenir de l'information compl�te et pr�cise sur les dangers li�s � la sant� et � la s�curit� que posent les produits chimiques en milieu de travail. | ||||

|

Processus des demandes de d�rogation

|

Atteint avec succ�s | 3 512 | 3 401 |

Alignement sur les priorit�s du gouvernement du Canada

Le Canada met la sant� de sa population tr�s haut sur sa liste de priorit�s pour les Canadiens et les Canadiennes. Le syst�me de sant� publique du Canada est l� pour maintenir et am�liorer la sant� des Canadiens. La responsabilit� de la sant� publique est partag�e entre les gouvernements f�d�ral, provinciaux et territoriaux. Une partie essentielle de tout programme de sant� et de s�curit� au travail consiste � s'assurer que les employ�s qui utilisent des produits dangereux disposent de l'information n�cessaire pour �viter les risques de blessures et les menaces pour leur sant�, � court ou � long terme. Cela s'applique particuli�rement au mandat du Conseil qui g�re le m�canisme de d�rogation du SIMDUT pour les secrets commerciaux non seulement au nom du gouvernement f�d�ral mais aussi au nom des gouvernements provinciaux et territoriaux. Le travail du Conseil vient appuyer l'am�lioration de la sant� et de la s�curit� des travailleurs canadiens, �l�ment cl� pour que la population canadienne soit en bonne sant�.

Sommaire du rendement

Le processus de renouvellement du Conseil a atteint un jalon important en 2006–2007 avec l'adoption du projet de loi S-2, Loi modifiant la Loi sur le contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses. Les modifications r�duisent le temps n�cessaire pour examiner les demandes de d�rogation � l'obligation de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels, activent la correction des renseignements dont les travailleurs ont besoin pour manipuler les mati�res dangereuses en toute s�curit� et acc�l�rent et am�liorent le processus d'appel. Le d�p�t des demandes sera facilit� pour les demandeurs et le processus des demandes de d�rogation sera plus efficient.

Dans le cadre de l'engagement du Conseil � l'�gard d'une am�lioration continue, le processus de traitement des demandes et le formulaire de demande lui-m�me ont �t� examin�s, d'autres mises au point �tant pr�vues pour le prochain exercice financier. Plusieurs outils utilis�s pour �valuer les FS ont �t� mis � jour pour s'assurer que le Conseil utilise les renseignements scientifiques les plus avanc�s disponibles.

Le Conseil a pris des mesures pour relever les d�fis r�currents au niveau du recrutement et de la conservation du personnel scientifique sp�cialis�. �l�ment tr�s important, le Conseil a �labor� un nouveau plan qui harmonise ses besoins en ressources humaines avec son plan d'affaires. En outre, le Conseil a �tabli une alliance importante avec ses partenaires du portefeuille de la Sant� en dressant une liste de personnes candidates qualifi�es qui pourraient �tre recrut�es rapidement pour combler des postes vacants.

Les efforts de diffusion se sont concentr�s sur le site Web, principal outil de communication et de diffusion du Conseil. Des pr�paratifs ont �t� effectu�s pour trois importantes mises � jour du site Web au cours du prochain exercice financier : pour refl�ter les nouvelles modifications l�gislatives, pour am�liorer l'acc�s � l'information par les clients et pour respecter une nouvelle norme f�d�rale sur la Normalisation des sites Internet.

Le Conseil a �galement travaill� avec ses partenaires du Portefeuille de la Sant� au sein de plusieurs comit�s de haut niveau et renforc� les liens avec les cabinets du ministre et du sous-ministre de la Sant�. Gr�ce � de vastes interactions avec le cabinet du ministre, plusieurs membres ont �t� nomm�s au Bureau de direction multilat�ral du Conseil, ce qui a consid�rablement accru l'efficacit� du Bureau de direction en tant qu'organisme directeur. Pour la premi�re fois en 10 ans, tous les postes du Bureau de direction exigeant l'approbation du ministre de la Sant� ont �t� combl�s. En outre, les relations avec plusieurs organismes d'intervenants ont �t� renforc�es et la collaboration s'est poursuivie avec les organismes partenaires du portefeuille de la Sant�.

Section II Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique

R�sultat strat�gique

D�rogations touchant les secrets commerciaux au sein du SIMDUT qui concilient le droit de l'industrie de prot�ger les renseignements commerciaux v�ritablement confidentiels et le droit des employeurs et des travailleurs d'obtenir de l'information compl�te et pr�cise sur les dangers li�s � la sant� et � la s�curit� que posent les produits chimiques en milieu de travail.

Activit� de programme : Processus de demandes de d�rogation

Ressources financi�res (en milliers de dollars)

| D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |

|---|---|---|

| 3 512 | 3 601 | 3 401 |

Ressources humaines

| Pr�vues | R�elles | Diff�rence |

|---|---|---|

| 35 | 30 | 5(1) |

(1) L'�cart est attribuable au d�fi auquel fait face le CCRMD pour atteindre sa pleine capacit�.

Dans le cadre de cette activit�, le CCRMD enregistre les demandes de d�rogation provenant d'un fournisseur ou d'un employeur qui souhaite retenir des renseignements exclusifs importants, d�cide de la validit� de la demande, statue et �mets des d�cisions sur la conformit� de la fiche signal�tique ou de l'�tiquette en report avec la demande et g�re un processus d'appel de ces d�cisions.

R�sultats pr�vus

- La protection de renseignements commerciaux confidentiels valables concernant les produits dangereux des fournisseurs et des employeurs.

- Un m�canisme pour informer les travailleurs des dangers, pour la sant� et la s�curit�, de l'exposition � des produits chimiques trouv�s dans des produits associ�s aux demandes de d�rogation.

- Un syst�me qui r�sout les diff�rends d'une mani�re juste, efficiente et rentable.

Programme principal : Traitement des demandes

Ressources financi�res (en milliers de dollars)

| D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |

|---|---|---|

| 3 336 | 3 421 | 3 370 |

En vertu de cette activit�, le CCRMD enregistre les demandes, ce qui permet aux compagnies de vendre et/ou de distribuer leur produit pendant le traitement de la demande. Par la suite, la validit� de la demande de d�rogation est d�termin�e d'apr�s les crit�res contenus dans le R�glement sur le contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses et la fiche signal�tique est �valu�e pour s'assurer de sa conformit� avec les crit�res du SIMDUT. Les d�cisions sont prises et publi�es dans la Gazette du Canada.

| R�sultats/Extrants attendus | Indicateurs | |

|---|---|---|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Analyse du rendement

G�rer la charge de travail

Enregistrement des demandes

L'activit� concernant le processus des demandes de d�rogation du Conseil englobe des t�ches ayant un rapport direct avec l'ex�cution de son mandat, mais �galement d'autres qui assurent une am�lioration continue de la qualit� des services offerts aux clients et aux intervenants. Une analyse du rendement par groupe de t�ches est pr�sent�e ci-dessous.

Enregistrement et traitement des demandes

En 2006–2007, le Conseil a enregistr� 387 demandes de d�rogation, chiffre pratiquement inchang� par rapport aux 388 demandes enregistr�es en 2005–2006. De ce total, 97 %, soit 377 demandes, ont �t� re�ues avec tous les renseignements n�cessaires et ont �t� v�rifi�es et enregistr�es dans le d�lai de sept jours pr�cis� dans la norme de service du Conseil. Ce dernier a d�pass� le d�lai de sept jours pour les 3 % restants parce que les demandeurs devaient soumettre des renseignements suppl�mentaires pour justifier leurs demandes avant qu'elles puissent �tre v�rifi�es et enregistr�es.

Conforme au pr�c�dent exercice, environ 70 % des demandes enregistr�es en 2006–2007 �taient de nouvelles demandes et 30 % �taient des demandes pr�c�demment approuv�es qui ont �t� repr�sent�es apr�s trois ans, comme l'exige la loi (Figure 1).

Figure 1 : Pourcentages de demandes nouvelles et repr�sent�es enregistr�es, de 2004–2005 � 2006–2007

Conforme aux ann�es pr�c�dentes, le pourcentage de demandes provenant des fournisseurs canadiens a �t� l�g�rement sup�rieur en 2006–2007 � celui des fournisseurs am�ricains. La plupart des demandes des fournisseurs canadiens provenaient de l'Ontario (Figure 2).

Figure 2 : Origine g�ographique des demandes, 2003-2004 � 2006–2007 (pourcentages moyens)

Traitement de demandes

Au total, 192 demandes de d�rogation ont �t� trait�es int�gralement, ce qui repr�sente une baisse de 36 % par rapport au nombre trait� en 2005–2006. On peut attribuer la majeure partie de cette baisse par rapport � l'ann�e pr�c�dente � la complexit� inhabituelle de plus de la moiti� des demandes examin�es; elles impliquaient au moins 10 ingr�dients et leur examen a exig� beaucoup plus de temps. En outre, les employ�s embauch�s r�cemment n'avaient pas re�u une formation compl�te, ce qui a affect� la productivit�.

En 2006–2007, le Conseil a mis � jour et am�lior� plusieurs outils d'�valuation pour s'assurer que les examens des FS sont bas�s sur l'expertise scientifique la plus avanc�e. Par exemple, le m�canisme de priorisation du Conseil, �labor� en 2005–2006, a �t� mis � jour pour englober les renseignements scientifiques les plus r�cents portant sur les dangers des produits chimiques en milieu de travail. Le Conseil a �labor� le m�canisme de priorisation afin que les demandes concernant des produits � haut risque, qui sont � m�me de poser un risque grave pour la sant� des travailleurs, soient identifi�s et examin�s sans retard indu. Cette pratique permet aux FS corrig�es des produits � haut risque de se retrouver plus t�t dans le milieu de travail. Des 192 d�cisions rendues en 2006–2007, 55 % contenaient des ingr�dients class�s � haut risque.

Le manuel de r�f�rence utilis� par les scientifiques, lors de l'examen des FS, a �galement �t� r�vis�. La base de donn�es du Conseil a �t� mise � jour pour inclure des articles publi�s sur 528 nouveaux ingr�dients. Huit profils toxicologiques ont �galement �t� mis � jour pour incorporer la documentation scientifique la plus r�cente.

Le m�canisme de r�solution des diff�rends a trait� avec succ�s 387 probl�mes soulev�s, gr�ce � une plus grande transparence et � une meilleure communication entre les demandeurs et le Conseil. La majorit� des probl�mes r�solus touchait la divulgation sur les FS de tous les ingr�dients dangereux contenus dans un produit. Une autre cat�gorie importante de probl�mes concernait le potentiel d'un produit de provoquer une irritation ou une corrosion de la peau ou des yeux. Tous les probl�mes ont fini par �tre r�solus et aucun appel n'a �t� interjet�.

Infractions sur les fiches signal�tiques

Lorsqu'une demande est soumise au Conseil, la FS doit �tre pleinement conforme � la Loi sur les produits dangereux et au R�glement sur les produits contr�l�s. Pour s'assurer que c'est le cas, le Conseil examine les fiches signal�tiques de toutes les demandes. Comme au cours des ann�es pr�c�dentes, seulement 5 % environ des fiches signal�tiques (10/192) ont �t� trouv�es conformes et, en moyenne, chaque demande comportait 8,3 infractions en 2006–2007, ce qui refl�te une grande similitude par rapport aux deux ann�es pr�c�dentes.

Parmi les fiches signal�tiques non conformes, environ 59,5 % des infractions concernaient des propri�t�s toxicologiques, des ingr�dients dangereux et des mesures de premiers soins, comme le mentionnent les pourcentages moyens relev�s au cours des trois derni�res ann�es. La non-conformit� des FS dans ces secteurs importants pourrait avoir des r�percussions n�gatives sur la sant� et la s�curit� des travailleurs qui entrent en contact avec les produits concern�s.

Tableau 1 : Infractions relatives aux FS, de 2004–2005 � 2006–2007

| Cat�gorie de l'infraction | Nombre d'infractions selon l'ann�e | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2006–2007 | 2005–2006 | 2004–2005 | Total | % | ||

| Propri�t�s toxicologiques | 372 | 850 | 769 | 1991 | 31,5 | |

| Ingr�dients dangereux | 257 | 333 | 254 | 844 | 13,4 | |

| Premiers soins | 249 | 370 | 312 | 931 | 14,7 | |

| Renseignements sur la pr�paration | 237 | 232 | 147 | 616 | 9,7 | |

| Num�ro d'enregistrement / date de pr�sentation de la demande | 59 | 263 | 147 | 469 | 7,4 | |

| Caract�ristiques physiques | 92 | 95 | 79 | 266 | 4,2 | |

| Donn�es sur la r�activit� | 33 | 117 | 107 | 257 | 4,1 | |

| Classification des dangers | 53 | 76 | 80 | 209 | 3,3 | |

| Pr�sentation / libell� | 82 | 57 | 36 | 175 | 2,8 | |

| Risques d'incendie ou d'explosion | 52 | 58 | 58 | 168 | 2,7 | |

| Titres | 41 | 52 | 70 | 163 | 2,6 | |

| D�nomination chimique g�n�rique | 53 | 43 | 12 | 108 | 1,7 | |

| Renseignements sur les produits | 15 | 55 | 28 | 98 | 1,6 | |

| Mesures pr�ventives | 6 | 14 | 4 | 24 | 0,4 | |

| Total | 1 601 | 2 615 | 2 103 | 6 319 | 100 | |

| Nombre de demandes / produits contr�l�s | 192 | 298 | 245 | 735 | ||

| Nombre moyen d'infractions par demande | 8,3 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | ||

Estimations du volume des demandes

Traditionnellement, le volume des demandes re�ues chaque ann�e fluctue consid�rablement, ce qui complique la planification. Toutefois, au cours des derni�res ann�es, le nombre et la ventilation des demandes re�ues sont demeur�s relativement stables. Par cons�quent, le Conseil a �tabli les exercices 2005–2006 et 2006–2007 comme la base de r�f�rence permettant de pr�voir le volume de travail pour 2007–2008 et pour les exercices ult�rieurs.

Pour pr�voir le nombre de demandes qui devraient �tre retir�es en 2007–2008 et au cours des exercices ult�rieurs, une moyenne des trois derniers exercices (15 %) a servi d'estimation. Le retrait de demandes peut survenir pour diverses raisons. Par exemple, si une soci�t� change de main, la nouvelle compagnie doit retirer les demandes et les repr�senter; une soci�t� peut d�cider de d�clarer les ingr�dients qu'elle cherchait � prot�ger; ou bien la compagnie peut ne plus vendre le produit. Le personnel du Conseil aura souvent pass� beaucoup de temps pour examiner ces demandes avant leur retrait.

Toutes les pr�visions sont r��valu�es et ajust�es au besoin chaque ann�e pour s'assurer que toutes les projections demeurent valables.

Tableau 2 : Estimations du volume des demandes, de 2005–2006 � 2008–2009

| Nombre r�el de demandes | Nombre estim� de demandes | |||

|---|---|---|---|---|

| 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | |

| Report | 691 | 708 | 813 | 791 |

| PLUS | ||||

| Nouvelles demandes | 271 | 267 | 280 | 280 |

| Demandes repr�sent�es | 117 | 120 | 120 | 120 |

| Sous-total | 388 | 387 | 400 | 400 |

| MOINS | ||||

| Retraits | 73 | 90 | 122 | 118 |

| Demandes trait�es | 298 | 192 | 300 | 300 |

| Sous-total | 371 | 282 | 422 | 418 |

| �GALE | ||||

| Solde* | 708 | 813 | 791 | 773 |

* Indique le nombre de demandes en attente d'une d�cision.

Am�liorer les services offerts � nos clients et aux autres intervenants

En 1999, suite � des consultations �largies avec ses intervenants et � un examen complet de ses activit�s, le Conseil s'est lanc� dans un vaste processus de renouvellement pour am�liorer la qualit� et la rapidit� de son service � la client�le. Durant tout le processus de renouvellement, le Conseil a effectu� de vastes am�liorations op�rationnelles et, � l'exception de trois questions qui exigeaient une modification l�gislative, a r�ussi � mettre en œuvre tous les changements administratifs qui avaient �t� identifi�s lors de la vaste consultation et de l'examen.

En 2006–2007, le Conseil a entam� l'�tape finale du processus de renouvellement alors que les trois modifications l�gislatives ont �t� d�pos�es au Parlement sous la forme du projet de loi S-2, Loi modifiant la Loi sur le contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses. Avec l'appui unanime de tous les intervenants et de tous les partis � la Chambre des communes et au S�nat, le projet de loi S-2 a �t� adopt� int�gralement et a re�u la sanction royale le 29 mars 2007.

Ces trois modifications, qui seront pleinement mises en oeuvre au cours du prochain exercice, rationaliseront encore davantage les processus administratifs du Conseil pour les clients. La premi�re modification concerne le mandat du Conseil visant � prot�ger les renseignements commerciaux confidentiels de l'industrie. � l'heure actuelle, les demandeurs cherchant � exempter certains renseignements de l'obligation de divulgation sont tenus de soumettre des documents d�taill�s sur la fa�on dont ils prot�gent le caract�re confidentiel de leurs renseignements et sur le pr�judice qu'ils subiraient par la divulgation des renseignements. Ces exigences font peser un fardeau administratif sur les demandeurs et augmente aussi le temps dont le Conseil a besoin pour examiner les demandes. La modification permettra aux demandeurs de d�clarer, avec un minimum de documents justificatifs, que les renseignements qu'ils cherchent � prot�ger contre la divulgation sont des renseignements commerciaux confidentiels et raccourcira le temps d'examen par le Conseil. Cependant, le Conseil recueillera tous les documents lorsqu'une partie touch�e contestera une demande ou lorsqu'une demande sera choisie pour faire l'objet d'un examen.

Les modifications permettront �galement aux demandeurs de corriger volontairement les FS et les �tiquettes des produits lorsque le Conseil constatera qu'elles ne sont pas conformes. L'ancienne loi exigeait que le Conseil �mette des ordres officiels de correction contre un demandeur, m�me si ce dernier �tait tout � fait dispos� � apporter volontairement toutes les corrections n�cessaires. Les demandeurs estimaient que ces ordres impliquaient de leur part une r�ticence � assumer leurs responsabilit�s pour la s�curit� du milieu de travail. En outre, ces ordres ne devenaient ex�cutoires que 75 jours apr�s leur publication dans la Gazette du Canada. Permettre d'effectuer les corrections sans �mettre d'ordres raccourcira consid�rablement le processus et donnera aux travailleurs beaucoup plus rapidement acc�s � des renseignements exacts en mati�re de s�curit�.

Enfin, les modifications permettront au Conseil de fournir au besoin des renseignements factuels aux commissions d'appel ind�pendantes pour faciliter le processus d'appel. Auparavant, il �tait interdit au Conseil de fournir des renseignements explicatifs aux commissions d'appel, ce qui entra�nait souvent pour elles des difficult�s d'interpr�tation du dossier de l'agent de contr�le. La modification visant � permettre les clarifications factuelles facilitera la prise des d�cisions par les commissions d'appel et acc�l�rera le processus d'appel.

En r�sum�, la mise en application de ces modifications r�duira le temps n�cessaire pour examiner les demandes de d�rogation � l'obligation de divulguer des renseignements confidentiels, activera la correction des renseignements dont les travailleurs ont besoin pour manipuler les mati�res dangereuses en toute s�curit� et acc�l�rera aussi le processus d'appel.

M�me si le processus officiel de renouvellement a �t� achev� avec succ�s, le Conseil demeure d�termin� � continuer d'apporter des am�liorations. Dans cet esprit, tant le formulaire de demande que le processus de traitement des demandes ont �t� examin�s, et les deux seront encore am�lior�s davantage au cours du prochain exercice financier. Le nouveau formulaire de demande �lectronique comportera plusieurs �l�ments interactifs qui simplifieront le processus pour les demandeurs en clarifiant les renseignements qui sont n�cessaires, en organisant les remarques des demandeurs et en s'ajustant pour accueillir les longs commentaires. Le nouveau formulaire devrait �galement contribuer � acc�l�rer le traitement des demandes.

Durant toute l'ann�e, le personnel du Conseil est demeur� engag� envers l'excellence du service aux demandeurs potentiels � la recherche de renseignements sur le processus de traitement des demandes et l'examen des FS. Le Conseil a r�pondu promptement aux demandes dirig�es vers son domaine d'expertise. Nous nous sommes �galement assur�s de r�pondre aux demandes de renseignements �manant du grand public et de professionnels de partout dans le monde, en impliquant au besoin nos partenaires en mati�re de sant� et de s�curit� au travail.

Le Conseil a travaill� avec ses partenaires du portefeuille de la Sant� au sein de plusieurs comit�s de haut niveau. En renfor�ant les liens avec les cabinets du ministre et du sous-ministre de la Sant�, le Conseil a pu faciliter le processus de nomination par d�cret au sein du Bureau de direction. Gr�ce � de vastes interactions avec le cabinet du ministre, tous les postes au sein du Bureau de direction, exigeant l'approbation du ministre de la Sant�, ont �t� combl�s – pour la premi�re fois en 10 ans.

Surveiller les initiatives de mise en oeuvre en vertu du Syst�me g�n�ral harmonis�

Le Conseil a continu� � surveiller la mise en oeuvre par le Canada du Syst�me g�n�ral harmonis� de classification et d'�tiquetage des produits chimiques (SGH), initiative internationale publi�e en 2002 apr�s plusieurs ann�es de n�gociations, qui devrait �tre mise en œuvre � l'�chelle mondiale en 2008.

Le Conseil participe � plusieurs aspects du SGH � titre de membre du Comit� tripartite des questions actuelles du SIMDUT, qui garantit une compr�hension commune du SGH au fur et � mesure de son �volution et d�termine une position canadienne sur ces d�veloppements parmi tous les intervenants du SIMDUT, du Groupe de travail technique tripartite associ� au Comit� des questions actuelles, qui �labore des approches consensuelles pour la mise en oeuvre du SGH, et du Comit� intergouvernemental de coordination du SIMDUT, qui �tablit un consensus entre les multiples instances gouvernementales responsables du SIMDUT � propos des implications d�coulant du SGH pour les gouvernements. � mesure que progresse la mise en œuvre du SGH au Canada, le Conseil peut apporter son expertise et son exp�rience en mati�re de conformit� des FS pour le b�n�fice de tous les intervenants du SIMDUT.

Le Conseil a �galement commenc� � surveiller les changements au niveau des m�canismes de protection des secrets commerciaux dans d'autres pays et � d�terminer de quelle fa�on les dispositions connexes du SGH sont mises en oeuvre. En se tenant au courant de l'�volution des m�canismes de protection des secrets commerciaux � l'�chelle mondiale, le Conseil sera en mesure de partager les pratiques exemplaires de l'exp�rience canadienne. Il sera �galement capable de s'assurer que, conform�ment � l'approche canadienne, les efforts internationaux visant � harmoniser les m�canismes de protection des secrets commerciaux maintiennent un �quilibre entre la protection de la sant� et de la s�curit� des travailleurs et la n�cessit� pour les fournisseurs de prot�ger leurs secrets commerciaux.

Am�liorer l'accent mis sur les activit�s de la diffusion et la liaison avec les intervenants

En 2006–2007, les activit�s de diffusion se sont concentr�es sur le site Web du Conseil, principal outil de diffusion et de communications � la fois pour les demandeurs et pour les intervenants. En 2006–2007, le site a enregistr� 36 180 visiteurs, soit une augmentation moyenne de 34 % de l'achalandage par rapport � l'ann�e pr�c�dente.

L'int�r�t accru pour le site Web et les changements l�gislatifs en instance ont d�clench� un examen complet du site Web. Le personnel du Conseil a commenc� � se pr�parer pour trois mises � jour importantes pr�vues durant la prochaine ann�e. Premi�rement, un site Web virtuel est en cours d'�laboration pour illustrer la mise en vigueur des nouvelles modifications l�gislatives. Deuxi�mement, des plans ont �t� dress�s pour am�liorer le mode d'acc�s des demandeurs � l'information contenue sur le site. Et enfin, la planification a d�but� sur la fa�on de rendre le site conforme aux normes sur la Normalisation des sites Internet (NSI2). Les sites de toutes les agences f�d�rales doivent respecter la nouvelle norme d'ici le 31 d�cembre 2008.

Le Conseil a particip� en 2006–2007 � plusieurs salons de l'industrie, notamment � deux conf�rences commandit�es par l'Association pour la pr�vention des accidents industriels, le Salon professionnel – Le Grand Rendez-vous, sant� et s�curit� au travail � Montr�al et la conf�rence de la Soci�t� de toxicologie � Charlotte, en Caroline du Nord. De tels �v�nements constituent des occasions id�ales pour le Conseil de promouvoir son mandat, son r�le et ses activit�s.

En 2006–2007, le Conseil a renforc� ses liens avec plusieurs organismes qui ont un mandat apparent� au SIMDUT, dont le Centre canadien d'hygi�ne et de s�curit� au travail (CCHST) et le bureau national du SIMDUT (BNS) de Sant� Canada. Le Conseil, le CCHST et le BNS ont parrain� conjointement un symposium pancanadien sur la communication des dangers du SIMDUT, durant lequel le Conseil a fait une pr�sentation sur son mandat et sur les infractions aux fiches signal�tiques.

Autre programme :

Ressources financi�res (en milliers de dollars)

| D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |

|---|---|---|

| 176 | 180 | 31 |

Pr�vention des diff�rends/Appels

Le processus de pr�vention des diff�rends et d'audition des appels que le CCRMD administre a �t� identifi� comme une deuxi�me sous-activit� de programme dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006–2007. �tant donn� le faible nombre d'appels qui ont �t� log�s depuis les d�buts du Conseil, l'importance interne, la taille et le fait que les ressources utilis�es par ce programme ne sont pas consid�rables, il n'est pas pr�sent� comme une sous-activit� distincte.

Pour obtenir plus d'information sur la pr�vention des diff�rends/appels, veuillez vous reporter � l'adresse suivante : http://www.ccrmd-hmirc.gc.ca/francais/institutional/aboutus.shtml#dispute.

Section III Renseignements suppl�mentaires

Annexe A – Organisation du CCRMD

Le Bureau de direction constitue la cl� de vo�te de la structure de gouvernance du Conseil, agit comme organe consultatif et fournit des conseils et une orientation strat�giques. Il est compos� d'un maximum de 18 membres : deux repr�sentent les travailleurs, un les fournisseurs et un les employeurs, tandis qu'un autre repr�sente le gouvernement f�d�ral et de quatre � 13 membres repr�sentent les gouvernements provinciaux et territoriaux. Chaque membre du Bureau de direction est nomm� par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans. Le Bureau de direction est pr�sid� par un de ses membres que ceux-ci choisissent pour un mandat d'un an. Il est charg� de formuler diverses recommandations au ministre de la Sant�, notamment les amendements aux r�glements concernant la grille de droits du Conseil et les changements aux modalit�s d'examen des demandes de d�rogation et aux modalit�s d'appel.

La plupart des membres du Bureau de direction repr�sentent des organismes de sant� et de s�curit� au travail et la composition du Bureau de direction refl�te donc le r�seau pancanadien de sant� et de s�curit� au travail.

Le directeur g�n�ral et premier dirigeant est nomm� par le gouverneur en conseil et il a l'autorit� et la responsabilit� de superviser et de diriger le travail du Conseil. Il rel�ve du Parlement par l'interm�diaire du ministre de la Sant�.

Le directeur adjoint de la direction des Op�rations dirige le travail des divisions de la Conformit� des fiches signal�tiques, du Contr�le et des Services � la client�le.

La directrice g�n�rale adjointe de la direction des Services minist�riels et d'Arbitrage dirige le travail des divisions des Services minist�riels, des Affaires r�glementaires et des Appels, ainsi que des Communications.

Annexe B – Rendement financier

Tableau 1 : Comparaison des d�penses pr�vues et des d�penses r�elles (�quivalents temps plein compris)

| (en milliers de dollars) | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| D�penses r�elles | D�penses r�elles | Budget principal |

D�penses pr�vues |

Total des autorisations |

D�penses r�elles |

||

| Processus des demandes de d�rogation | 3 520 | 3 257 | 3 512 | 3 512 | 3 601 | 3 401 | |

| Total | 3 520 | 3 257 | 3 512 | 3 512 | 3 601 | 3 401 | |

| Moins : revenus non disponibles | 570 (1) | 570 (2) | - | 570 | - | 591 | |

| Plus : co�t des services re�us � titre gracieux | 880 | 894 | - | 1,215 | - | 754 | |

| Total des d�penses du Conseil | 3 830 | 3 581 | - | 4 157 | - | 3 564 | |

| �quivalents temps plein | 30 | 31 | - | 35 | - | 30 | |

(1) 2004–2005: Les 570 000 $ d�penses r�elles sont compos�es de 407 460 $ en droits collect�s et de 162 540 $ en affectation bloqu�e de Sant� Canada.

(2) 2005–2006: Les 570 000 $ d�penses r�elles sont compos�es de 486 260 $ en droits collect�s et de 83 740$ en affectation bloqu�e de Sant� Canada.

Tableau 2 : Ressources par activit� de programme (en milliers de dollars)

| 2006–2007 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Activit� de programme | Budg�taire | Total | ||

| Fonctionnement | Total : D�penses budg�taires brutes | Total : D�penses budg�taires nettes | ||

| Processus des demandes de d�rogation | ||||

| Budget principal | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 |

| D�penses pr�vues | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 |

| Total des autorisations | 3 601 | 3 601 | 3 601 | 3 601 |

| D�penses r�elles | 3 401 | 3 401 | 3 401 | 3 401 |

Tableau 3 : Postes vot�s et l�gislatifs (en milliers de dollars)

| Poste vot� ou l�gislatif | Libell� tronqu� du poste vot� ou l�gislatif | 2006–2007 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Budget principal | D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles | ||

| 25 | D�penses de fonctionnement | 3 019 | 3 019 | 3 225 | 3 025 |

| (L) | Contributions aux avantages sociaux des employ�s | 493 | 493 | 376 | 376 |

| Total | 3 512 | 3 512 | 3 601 | 3 401 | |

Tableau 4 : Services re�us � titre gracieux (en milliers de dollars)

| D�penses r�elles de 2006–2007 | |

|---|---|

| Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 557 |

| Contributions de l'employeur aux primes du r�gime d'assurance des employ�s et d�penses pay�es par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada (sauf les fonds renouvelables) | 197 |

| Traitements et d�penses connexes li�s aux services juridiques fournis par Justice Canada | 0 |

| Total des services re�us � titre gracieux en 2006–2007 | 754 |

Tableau 5 : Sources des revenus non disponibles (en milliers de dollars)

| 2006–2007 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| D�penses r�elles | D�penses r�elles | Budget principal | D�penses pr�vues | Total des autorisa-tions | D�penses r�elles | |

| Processus des demandes de d�rogation | ||||||

| Droits factur�s pour les demandes de d�rogation | 570 (1) | 570 (2) | 570 | 570 | 570 | 591 |

| Total des revenus non disponibles | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 591 |

(1) 2004–2005: Les 570 000 $ d�penses r�elles sont compos�es de 407 460 $ en droits collect�s et de 162 540 $ en affectation bloqu�e de Sant� Canada.

(2) 2005–2006: Les 570 000 $ d�penses r�elles sont compos�es de 486 260 $ en droits collect�s et de 83 740 $ en affectation bloqu�e de Sant� Canada.

Tableau 6 : Besoins en ressources par direction ou secteur (en milliers de dollars)

| 2006–2007 | ||

|---|---|---|

| Conseil de contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses | Processus des demandes de d�rogation | Total |

| Bureau du directeur g�n�ral | ||

| D�penses pr�vues | 176 | 176 |

| D�penses r�elles | 188 | 188 |

| Services minist�riels et Arbitrage | ||

| D�penses pr�vues | 2 107 | 2 107 |

| D�penses r�elles | 2 069 | 2 069 |

| Op�rations | ||

| D�penses pr�vues | 1 229 | 1 229 |

| D�penses r�elles | 1 144 | 1 144 |

Nota : La ventilation des d�penses pr�vues et r�elles entre les directions a �t� modifi�e � partir du tableau pr�sent� dans le RPP pour donner plus d'informations. Les montants des d�penses pr�vues ont �t� calcul�s au prorata des d�penses r�elles � la fin de l'exercice financier.

Tableau 7-A: Loi sur les frais d'utilisation (en milliers de dollars)

| A. Frais d'utilisation | Type de frais | Pouvoir d'�tablisse-ment des frais | Date de la derni�re modification |

|---|---|---|---|

| Droits de d�rogation � la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels | R�glementaire (R) | Loi sur le contr�le des renseigne-ments relatifs aux mati�res dangereuses | Juin 2002 |

| 2006–2007 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Revenu pr�vu (000 $) | Revenu r�el (000 $) | Co�t total (000 $) | Norme de rendement | R�sultats lies au rendement |

| 570 | 591 | 807 | Effectuer la v�rification avant l'enregistrement et enregistrer les demandes dans les sept jours de leur r�ception, pourvu que tous les renseignements n�cessaires soient inclus. | 100 % |

| Ann�es de planification | ||

|---|---|---|

| Exercice | Revenu pr�vu (000 $) | Co�t total estimatif (000 $) |

| 2007–2008 | 570 | 769(1) |

| 2008–2009 | 570 | 769(1) |

| 2009–2010 | 570 | 769(1) |

| B. Date de la derni�re modification : |

|---|

| S.O. |

| C. Autres renseignements: |

|---|

| (1) Fond� sur le ratio 20/80 utilis� pour diff�rencier entre les activit�s � b�n�fices priv�s et � b�n�fices publics selon la grille r�vis�e des frais. |

| Nota : |

| Les droits ont �t� �tablis conform�ment � la Politique sur les frais d'utilisation externe de 1997 du gouvernement du Canada. |

Tableau 7-B : Loi sur les frais d'utilisation (en milliers de dollars)

| A. Frais d'utilisation | Type de frais | Pouvoir d'�tablissement des frais | Date de la derni�re modification |

|---|---|---|---|

| Des frais sont factur�s pour le traitement des demandes d'acc�s d�pos�es en vertu de la Loi sur l'acc�s � l'information. | Autres produits et services (O) | Loi sur l'acc�s � l'information | 1992 |

| 2006–2007 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Revenu pr�vu (000 $) | Revenu r�el (000 $) | Co�t total (000 $) | Norme de rendement | R�sultats lies au rendement |

| -(1) | -(1) | 1 | La r�ponse est fournie dans les 30 jours suivant la reception de la demande; le temps de r�ponse peut �tre prorog� conform�ment � l'article 9 de la Loi sur l'acc�s � l'information. L'avi de prorogation de d�lai doit �tre envoy� dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande. | 100 % |

| Ann�es de planification | ||

|---|---|---|

| Exercice | Revenu pr�vu (000 $) | Co�t total estimatif (000 $) |

| 2007–2008 | -(1) | 1 |

| 2008–2009 | -(1) | 1 |

| 2009–2010 | -(1) | 1 |

| B. Date de la derni�re modification : |

|---|

| S.O. |

| C. Autres renseignements : |

|---|

| (1) L'unit� choisie pour divulguer les informations financi�res est en milliers de dollars. Les revenus r�el et pr�vu sont inf�rieurs � cette unit�. |

| Nota : |

| Les droits ont �t� �tablis conform�ment � la Politique sur les frais d'utilisation externe de 1997 du gouvernement du Canada. |

Tableau 8 : Politique sur les Normes de service sur les frais d'utilisation :

Des renseignements suppl�mentaires sur les Normes de service pour les frais d'utilisation se trouvent � www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp

Annexe C – �tats financiers de minist�res et agences du gouvernement du Canada (y compris les mandataires du Parlement)

Les �tats financiers sont pr�par�s conform�ment aux principes comptables de la comptabilit� d'exercice. Les renseignements suppl�mentaires non v�rifi�s pr�sent�s dans les tableaux financiers du Rapport minist�riel sur le rendement sont pr�par�s selon la comptabilit� de caisse modifi�e afin d'�tre compatible avec le processus de rapport bas� sur les cr�dits parlementaires. La note 3 en page 8 des �tats financiers pr�sente la r�conciliation entre ces deux m�thodes.

D�claration de responsabilit� de la direction

La responsabilit� de l'int�grit� et de l'objectivit� des �tats financiers ci-joints pour l'exercice termin� le 31 mars 2007 et toute l'information figurant dans ces �tats incombe � la direction du Conseil. Ces �tats financiers ont �t� pr�par�s par la direction conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public.

La direction est responsable de l'int�grit� et de l'objectivit� de l'information pr�sent�e dans les �tats financiers. Certaines informations pr�sent�es dans les �tats financiers sont fond�es sur les meilleures estimations et le jugement de la direction et tiennent compte de l'importance relative. Pour s'acquitter de ses obligations au chapitre de la comptabilit� et de la pr�sentation des rapports, la direction tient des comptes qui permettent l'enregistrement centralis� des op�rations financi�res du Conseil. L'information financi�re soumise pour la pr�paration des Comptes publics du Canada et incluse dans le Rapport minist�riel sur le rendement du Conseil concorde avec les �tats financiers ci-joints.

La direction poss�de un syst�me de gestion financi�re et de contr�le interne con�u pour fournir une assurance raisonnable que l'information financi�re est fiable, que les actifs sont prot�g�s et que les op�rations sont conforme � la Loi sur la gesion des finances publiques, qu'elles sont execut�es en conformit� avec les r�glements, qu'elles respectent les autorisations du Parlement et qu'elles sont comptabilis�es de mani�re � rendre compte de l'utilisation des fonds du gouvernement. La direction veille �galement � l'objectivit� et � l'int�grit� des donn�es de ses �tats financiers par la selection appropri�e, la formation et le perfectionnement d'employ�s qualifi�s, par une organisation assurant une s�paration appropri�e des responsabilit�s et par des programmes de communications, visant � assurer la compr�hension des r�glements, des politiques, des normes et des responsabilit�s de gestion dans tout le Conseil.

Les �tats financiers du Conseil n'ont pas fait l'objet d'une verification.

Sharon Watts

Directrice g�n�rale et premi�re dirigeante

Ottawa, Canada

Date : le 8 ao�t 2007

�tat des r�sultats (non v�rifi�)

|

Exercice termin� le 31 mars (en dollars) |

2007 | 2006 |

Charges |

||

| Salaires et avantages sociaux | 3 080 696 | 2 962 335 |

| Installations | 556 982 | 701 944 |

| Services professionnels et sp�ciaux | 383 970 | 192 519 |

| Services publics, fournitures et approvisionnements | 101 907 | 81 791 |

| Voyage et r�installation | 43 607 | 46 010 |

| Information | 13 370 | 29 052 |

| Communications | 29 124 | 28 168 |

| Location | 12 018 | 11 168 |

| Achat de services de r�paration et d'entretien | 7 137 | 4 719 |

| 4 228 811 | 4 057 706 | |

Revenus |

||

| Services � la client�le | 591 445 | 478 550 |

| Co�t de fonctionnement net | 3 637 366 | 3 579 156 |

�tat de la situation financi�re (non v�rifi�)

|

au 31 mars (en dollars) |

2007 | 2006 |

Actifs |

||

|

Actifs financiers |

||

|

D�biteurs et avances (note 4) |

126 606 | 159 592 |

| 126 606 | 159 592 | |

Passifs et avoir du Canada |

||

|

Passifs |

||

|

Cr�diteurs et charges � payer |

323 418 | 192 924 |

|

Indemnit�s de vacance et cong�s compensatoires |

141 267 | 166 321 |

|

Indemnit�s de d�part (note 5) |

541 257 | 430 522 |

|

Autres passifs |

0 | 636 |

| 1 005 942 | 790 403 | |

|

Avoir du Canada |

(879 336) | (630 811) |

| 126 606 | 159 592 | |

�tat de l'avoir du Canada (non v�rifi�)

|

Exercice termin� le 31 mars (en dollars) |

2007 | 2006 |

|

Avoir du Canada, d�but de l'exercice |

(630 811) | (943 302) |

|

Co�t de fonctionnement net |

(3 637 366) | (3 579 156) |

|

Cr�dits de l'exercice en cours utilis�s (note 3) |

3 400 784 | 3 256 597 |

|

Revenus non disponibles pour d�penser |

(591 445) | (478 550) |

|

Variation de la situation nette du Tr�sor (note 3) |

(174 172) | 219 213 |

|

Services fournis gratuitement par d'autres minist�res (note 6) |

753 674 | 894 387 |

|

Avoir du Canada, fin de l'exercice |

(879 336) | (630 811) |

�tat des flux de tr�sorerie (non v�rifi�)

|

Exercice termin� le 31 mars (en dollars) |

2007 | 2006 |

Activit�s de fonctionnement |

||

|

Co�t de fonctionnement net |

3 637 366 | 3 579 156 |

|

�l�ments n'affectant pas l'encaisse : |

||

|

Services fournis gratuitement par d'autres minist�res (note 6) |

(753 674) | (894 387) |

|

Variations de l'�tat de la situation financi�re : |

||

|

Diminution des d�biteurs et avances |

(32 986) | (20 023) |

|

Diminution (augmentation) du passif |

(215 539) | 332 514 |

|

Encaisse utilis�e par les activit�s de fonctionnement |

2 635 167 | 2 997 260 |

Activit�s de financement |

||

|

Encaisse nette fournie par le gouvernement du Canada |

(2 635 167) | (2 997 260) |

Notes compl�mentaires aux �tats financiers (non v�rifi�es)

1. Mandat et objectifs

Le Conseil de contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses est un organisme quasi-judiciaire ind�pendant qui a �t� cr�� en 1987 par l'adoption de la Loi sur le contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses et qui rend compte au Parlement par l'entremise du ministre de la Sant�. Le Conseil est charg� de fournir un m�canisme de protection des secrets commerciaux dans le cadre du Syst�me d'information sur les mati�res dangereuses utilis�es au travail (SIMDUT).

Le SIMDUT exige que les fabricants et les fournisseurs transmettent aux employeurs les renseignements sur les dangers des mati�res produites, vendues ou utilis�es dans les milieux de travail canadiens. Les employeurs fournissent � leur tour ces renseignements aux employ�s par le biais des �tiquettes sur les produits, des programmes de formation des travailleurs et des fiches signal�tiques (FS). La FS d'un produit doit divulguer int�gralement tous ses ingr�dients dangereux, ses propri�t�s toxicologiques, les mesures pr�ventives de s�curit� que les travailleurs doivent prendre lorsqu'ils utilisent ce produit, ainsi que le traitement requis en cas d'exposition au produit. Le SIMDUT est un syst�me national qui contribue � r�duire les maladies et les blessures attribuables � l'utilisation de mati�res dangereuses dans les milieux de travail canadiens.

Le double r�le du Conseil consiste � trouver un �quilibre entre le droit des entreprises de produits chimiques de prot�ger leurs secrets commerciaux et la n�cessit� pour les travailleurs de bien conna�tre les dangers que posent les produits chimiques qu'ils utilisent pour leur sant� et leur s�curit�.

Le mandat du Conseil consiste � :

- enregistrer officiellement les demandes de d�rogation � l'obligation de divulguer les secrets commerciaux et � attribuer des num�ros d'enregistrement;

- d�cider de la validit� des demandes de d�rogation en fonction des crit�res prescrits dans le R�glement;

- rendre des d�cisions sur la conformit� des FS et des �tiquettes, en fonction des exigences du SIMDUT; et

- � convoquer des commissions ind�pendantes compos�es de repr�sentants des travailleurs, des fournisseurs ou des employeurs, pour entendre les appels interjet�s par les demandeurs ou les parties concern�es au sujet des d�cisions et des ordres rendus par le Conseil.

Le Conseil est charg� de l'administration et de l'application des lois et/ou r�glements suivants, dont le ministre de la Sant� est responsable au nom du Conseil et tenu de rendre compte au Parlement : Loi sur le contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses , R�glement sur le contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses , R�glement sur les proc�dures des commission d'appel constitu�es en vertu de la Loi sur le contr�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses, Loi sur les produits dangereux, R�glement sur les produits contr�l�s, Code canadien du travail – Partie II, R�glement canadien sur la sant� et la s�curit� au travail, lois et r�glements provinciaux et territoriaux sur la sant� et la s�curit� au travail, et Loi sur les enqu�tes.

2. Sommaire des principales conventions comptables

Les �tats financiers ont �t� pr�par�s conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public.

Les principales conventions comptables sont les suivantes :

(a) Cr�dits parlementaires

Le Conseil est financ� par le gouvernement du Canada au moyen de cr�dits parlementaires. Les cr�dits consentis au Conseil ne correspondent pas � la pr�sentation des rapports financiers en conformit� avec les principes comptables g�n�ralement reconnus �tant donn� que les cr�dits sont fond�s, dans une large mesure, sur les besoins de tr�sorerie. Par cons�quent, les postes comptabilis�s dans l'�tat

des r�sultats et dans l'�tat de la situation financi�re ne sont pas n�cessairement les m�mes que ceux qui sont pr�vus par les cr�dits parlementaires. La note 3 pr�sente un rapprochement g�n�ral entre les deux m�thodes de rapports financiers.

(b) Encaisse nette fournie par le gouvernement

Le Conseil fonctionne au moyen du Tr�sor, qui est administr� par le receveur g�n�ral du Canada. La totalit� de l'encaisse re�ue par le Conseil est d�pos�e au Tr�sor, et tous les d�caissements faits par le Conseil sont pr�lev�s sur le Tr�sor. L'encaisse nette fournie par le gouvernement est la diff�rence entre toutes les rentr�es de fonds et toutes les sorties de fonds, y compris les op�rations

entre les minist�res au sein du gouvernement f�d�ral.

(c) Variation de la situation nette du Tr�sor

La variation de la situation nette du Tr�sor correspond � la diff�rence entre l'encaisse nette fournie par le gouvernement et les cr�dits utilis�s au cours d'un exercice, � l'exclusion du montant des revenus non disponibles comptabilis�s par le Conseil. Il d�coule d'�carts temporaires entre le moment o� une op�ration touche un cr�dit et le moment o� elle est trait�e par le Tr�sor.

(d) Revenus

Les revenus du Conseil repr�sentent des droits associ�s � des demandes de d�rogation de fournisseurs � l'obligation de divulguer les composantes d'une mati�re dangereuse. Les revenus sont comptabilis�s et consid�r�s gagn�s dans la p�riode au cours de laquelle la demande est enregistr�e et un num�ro d'enregistrement est �mis.

(e) Charges

Les charges sont comptabilis�es selon la m�thode de la comptabilit� d'exercice :

- Les indemnit�s de vacances et de cong�s compensatoires sont pass�es en charges au fur et � mesure que les employ�s en acqui�rent le droit en vertu de leurs conditions d'emploi respectives.

- Les services fournis gratuitement par d'autres minist�res pour les locaux et les cotisations de l'employeur aux r�gimes de soins de sant� et de soins dentaires sont comptabilis�s � titre de charges de fonctionnement � leur co�t estimatif.

(f) Avantages sociaux futurs

- Prestations de retraite : Les employ�s admissibles participent au R�gime de retraite de la fonction publique, un r�gime multi employeurs administr� par le gouvernement du Canada. Les cotisations du Conseil au r�gime sont pass�es en charges dans l'exercice au cours duquel elles sont engag�es et elles repr�sentent l'obligation totale du Conseil d�coulant du r�gime. En vertu des dispositions l�gislatives en vigueur, le Conseil n'est pas tenu de verser des cotisations au titre de l'insuffisance actuarielle du r�gime.

- Indemnit�s de d�part : Les employ�s ont droit � des indemnit�s de d�part, pr�vues dans leurs conventions collectives ou les conditions d'emploi. Le co�t de ces indemnit�s s'accumule � mesure que les employ�s effectuent les services n�cessaires pour les gagner. Le co�t des avantages sociaux gagn�s par les employ�s est calcul� � l'aide de l'information provenant des r�sultats du passif d�termin� sur une base actuarielle pour les prestations de d�part pour l'ensemble du gouvernement.

(g) D�biteurs

Les comptes d�biteurs du Conseil sont en grande majorit� � recevoir d'autres organismes f�d�raux dont le recouvrement est consid�r� certain. Par cons�quent, aucune provision n'a �t� cr��.

(h) Incertitude relative � la mesure

La pr�paration de ces �tats financiers conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor du Canada, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public, exige de la direction qu'elle fasse des estimations et pose des hypoth�ses qui influent sur les montants d�clar�s des actifs, des passifs, des revenus et des charges pr�sent�s dans les

�tats financiers. Au moment de la pr�paration des pr�sents �tats financiers, la direction consid�re que les estimations et les hypoth�ses sont raisonnables. Le principal �l�ment pour lequel une estimation a �t� faite et le passif pour les indemnit�s de d�part. Les r�sultats r�els pourraient diff�rer des estimations de mani�re significative. Les estimations de la direction sont examin�es

p�riodiquement et, � mesure que les rajustements deviennent n�cessaires, ils sont constat�s dans les �tats financiers de l'exercice o� ils sont connus.

3. Cr�dits parlementaires

Le Conseil re�oit la plus grande partie de son financement au moyen de cr�dits parlementaires annuels. Les �l�ments comptabilis�s dans l'�tat des r�sultats et l'�tat de la situation financi�re d'un exercice peuvent �tre financ�s au moyen de cr�dits parlementaires qui ont �t� autoris�s dans des exercices pr�c�dents, pendant l'exercice en cours ou qui le seront dans des exercices futurs. En cons�quence, le co�t de fonctionnement net du Conseil diff�re selon qu'il est pr�sent� selon le financement octroy� par le gouvernement ou selon la m�thode de la comptabilit� d'exercice. Les diff�rences sont rapproch�es dans les tableaux suivants :

(a) Rapprochement du co�t de fonctionnement net et des cr�dits parlementaires de l'exercice en cours :

|

(en dollars) |

2007 | 2006 |

|

Co�t de fonctionnement net |

3 637 366 | 3 579 156 |

|

Rajustements pour les postes ayant une incidence sur le co�t de fonctionnement net, mais qui n'ont pas d'incidence sur les cr�dits : Ajouter (d�duire) : |

||

|

Services fournis gratuitement |

(753 674) | (894 387) |

|

Revenus non disponibles pour d�penser |

591 445 | 478 550 |

|

Services juridiques de Justice Canada |

(27 356) | (42 793) |

|

Indemnit�s de d�part |

(110 735) | 24 439 |

|

Indemnit�s de vacances et cong�s compensatoires |

25 054 | (9 972) |

|

Recouvrements/rajustements de d�penses d'exercices ant�rieurs |

38 684 | 8 894 |

|

Autres |

0 | 112 710 |

| (236 582) | (322 559) | |

|

Cr�dits de l'exercice en cours utilis�s |

3 400 784 | 3 256 597 |

(b) Cr�dits fournis et utilis�s :

|

(en dollars) |

2007 | 2006 |

|

D�penses de fonctionnement - Cr�dit 25 |

3 224 850 | 3 074 879 |

|

Montants l�gislatifs |

376 331 | 398 080 |

|

Moins : Cr�dits annul�s |

(200 397) | (216 362) |

|

Cr�dits de l'exercice en cours utilis�s |

3 400 784 | 3 256 597 |

(c) Rapprochement de l'encaisse nette fournie par le gouvernement et des cr�dits de l'exercice en cours utilis�s

|

(en dollars) |

2007 | 2006 |

|

Encaisse nette fournie par le gouvernement |

2 635 167 | 2 997 260 |

|

Revenus non disponibles pour d�penser |

591 445 | 478 550 |

|

Variation de la situation nette du Tr�sor |

||

|

Services juridiques - Justice Canada |

(27 356) | (42 793) |

|

Recouvrements/rajustements de d�penses d'exercices ant�rieurs |

38 684 | 8 894 |

|

Variation des d�biteurs |

32 986 | 20 023 |

|

Variation des cr�diteurs |

129 858 | (213 655) |

|

Autres |

0 | 8 318 |

| 174 172 | (219 213) | |

|

Cr�dits de l'exercice en cours utilis�s |

3 400 784 | 3 256 597 |

4. D�biteurs et avances

|

(en dollars) |

2007 | 2006 |

|

D�biteurs des autres minist�res et organismes f�d�raux |

125 791 | 158 716 |

|

D�biteurs de l'ext�rieur |

615 | 676 |

|

Avances aux employ�s |

200 | 200 |

|

D�biteurs et avances nets |

126 606 | 159 592 |

5. Avantages sociaux

(a) Prestations de retraite

Prestations de retraite : Les employ�s du Conseil participent au R�gime de retraite de la fonction publique, qui est parrain� et administr� par le gouvernement du Canada. Les prestations de retraite s'accumulent sur une p�riode maximale de 35 ans au taux de 2 % par ann�e de services validables multipli� par la moyenne des gains des cinq meilleures ann�es cons�cutives. Les prestations sont int�gr�es aux prestations du R�gime de pensions du Canada et du R�gime de rentes du Qu�bec et sont index�es � l'inflation.

Tant les employ�s que le minist�re versent des cotisations couvrant le co�t du r�gime. Les charges pour l'exercice courant et pour l'exercice pr�c�dent, soit environ 2.2 fois (2.6 en 2006) les cotisations des employ�s, correspondent.

|

(en dollars) |

2007 | 2006 |

|

Charge pour l'exercice |

277 356 | 294 579 |

La responsabilit� du Conseil relative au r�gime de retraite se limite aux cotisations vers�es. Les exc�dents ou les d�ficits actuariels sont constat�s dans les �tats financiers du gouvernement du Canada, en sa qualit� de r�pondant du r�gime.

(b) Indemnit�s de d�part

Le Conseil verse des indemnit�s de d�part aux employ�s en fonction de l'admissibilit�, des ann�es de service et du salaire final. Ces indemnit�s ne sont pas capitalis�es d'avance. Les prestations seront pr�lev�es sur les cr�dits futurs. Les indemnit�s de d�part au 31 mars sont les suivantes :

|

(en dollars) |

2007 | 2006 |

|

Obligation au titre des prestations constitu�es, d�but de l'exercice |

430 522 | 454 961 |

|

Charge pour l'exercice |

170 142 | 52 861 |

|

Prestations vers�es pendant l'exercice |

(59 407) | (77 300) |

|

Obligation au titre des prestations constitu�es, fin de l'exercice |

541 257 | 430 522 |

6. Op�rations entre apparent�s

En vertu du principe de propri�t� commune, le Conseil est apparent� � tous les minist�res, organismes et soci�t�s d'�tat du gouvernement du Canada. Le Conseil conclut des op�rations avec ces entit�s dans le cours normal des ses activit�s et selon des modalit�s commerciales normales. De plus, au cours de l'exercice, le Conseil re�oit gratuitement des services d'autres minist�res, comme il est indiqu� � la partie a).

(a) Services fournis gratuitement

Au cours de l'exercice, le Conseil re�oit gratuitement des services d'autres minist�res (installations, frais juridiques et cotisations de l'employeur au r�gime de soins de sant� et au r�gime de soins dentaires). Ces services gratuits ont �t� constat�s comme suit dans l'�tat des r�sultats du Conseil :

|

(en dollars) |

2007 | 2006 |

|

Installations |

556 982 | 701 944 |

|

Cotisations de l'employeur au r�gime de soins de sant� et au r�gime de soins dentaires |

196 692 | 191 273 |

|

Services juridiques |

0 | 1 170 |

|

Services fournis gratuitement |

753 674 | 894 387 |

Le gouvernement a structur� certaines de ses activit�s administratives de mani�re � optimiser l'efficience et l'efficacit� de sorte qu'un seul minist�re m�ne sans frais certaines activit�s au nom de tous. Le co�t de ces services, qui comprennent les services de paye et d'�mission des ch�ques offerts par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ne sont pas inclus � titre de charge dans l'�tat des r�sultats du minist�re.

(b) Soldes des cr�diteurs � la fin de l'exercice entre apparent�s :

|

(en dollars) |

2007 | 2006 |

|

Cr�diteurs - Autres minist�res et organismes |

17 003 | 9 140 |

Section IV Autres sujets d'int�r�t

Pour de plus amples renseignements

| Courrier : | Conseil de cont�le des renseignements relatifs aux mati�res dangereuses 427, avenue Laurier ouest, 7e �tage Ottawa (Ontario) K1A 1M3 |

| T�l�phone : | 613.993.4331 |

| T�l�copieur : | 613.993.5016 |

| Site Web : | www.ccrmd-hmirc.gc.ca |

| Courriel : | ccrmd-hmirc@hc-sc.gc.ca |