Liens de la barre de menu commune

Fil d'Ariane

ARCHIVÉ - Défense nationale

Cette page a été archivée.

Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Message du Ministre

En ma qualit� de ministre de la D�fense nationale, j’ai l’honneur de pr�senter au Parlement le Rapport minist�riel sur le rendement 2006–2007. Le pr�sent document donne un aper�u complet des activit�s et des d�penses pour l’exercice financier 2006–2007.

Ce fut une ann�e stimulante et exigeante � la D�fense nationale puisque le Minist�re et les Forces canadiennes ont poursuivi leurs importants travaux visant � prot�ger la population canadienne au pays, � d�fendre l’Am�rique du Nord en collaboration avec les �tats‑Unis et � d�fendre

les int�r�ts canadiens � l’�tranger.

Ce fut une ann�e stimulante et exigeante � la D�fense nationale puisque le Minist�re et les Forces canadiennes ont poursuivi leurs importants travaux visant � prot�ger la population canadienne au pays, � d�fendre l’Am�rique du Nord en collaboration avec les �tats‑Unis et � d�fendre

les int�r�ts canadiens � l’�tranger.

Ici au pays, nous avons fait les premiers pas pour mettre en œuvre notre strat�gie de d�fense Le Canada d’abord en enclenchant un certain nombre d’initiatives d’acquisitions majeures qui am�lioreront la mobilit� et la d�ployabilit� des Forces canadiennes. Gr�ce aux 5,3 milliards de dollars d’argent neuf annonc�s sur cinq ans pour la d�fense dans le Budget 2006, le Canada ach�tera quatre a�ronefs de transport strat�gique et 17 a�ronefs de transport tactique, 16 h�licopt�res de transport moyen � lourd, 2 300 nouveaux camions moyens logistiques et l’�quipement connexe ainsi que trois navires de soutien interarm�es. Je suis tr�s fier de dire qu’en ao�t 2007, soit environ un an apr�s avoir annonc� nos plans initiaux visant l’acquisition d’une capacit� de transport a�rien strat�gique, notre Force a�rienne a vu arriver son premier C-17 sur le tarmac de la 8e Escadre Trenton. C’est un parfait exemple de la fa�on dont nous travaillons pour doter les Forces canadiennes de ce dont elles ont besoin, au moment voulu. La strat�gie de d�fense Le Canada d’abord aura pour r�sultat une Force maritime pr�sente sur trois oc�ans, une puissante Arm�e de terre, une Force a�rienne revitalis�e et des Forces d’op�rations sp�ciales adapt�es qui permettront aux Forces canadiennes d’assurer une meilleure s�curit� au pays et d’avoir une plus grande influence � l’�tranger.

Le Budget 2007, qui a �t� d�pos� pendant l’exercice financier et faisant l’objet du pr�sent rapport, a r�affirm� les investissements annonc�s dans le Budget 2006, et a transf�r� 175 millions de dollars des d�penses pr�vues pour 2009–2010 � l’exercice financier � venir afin d’acc�l�rer la mise en œuvre de la strat�gie de d�fense Le Canada d’abord.

Outre l’acquisition d’�quipement neuf, la croissance de l’effectif de la Force r�guli�re et de la R�serve demeure l’une de nos grandes priorit�s. En d�pit des d�fis, la Force r�guli�re et la R�serve ont toutes deux connu une croissance d’environ 1 000 membres pendant l’exercice couvert par le rapport. Cela comprend une augmentation de 53 p. 100 du nombre d’officiers cliniciens (m�decins, infirmiers, dentistes, pharmaciens et travailleurs sociaux) du cadre de la Premi�re r�serve des Services de sant�.

Tirant parti de notre relation de d�fense avec l’alli� le plus important du Canada – les �tats‑Unis –, la D�fense nationale a aussi entrepris le processus de mise en œuvre de la nouvelle fonction d’alerte maritime du NORAD, qui a �t� �tablie lorsque l’Accord a �t� renouvel� � perp�tuit� en mai 2006. Cette nouvelle mission am�liorera la capacit� du Canada et des �tats‑Unis � d�celer les menaces maritimes et d’y r�agir avant qu’elles n’atteignent les rives du continent.

La mission actuelle en Afghanistan est demeur�e le principal objectif op�rationnel des Forces canadiennes en 2006–2007. Les quelque 2 500 membres des FC qui servent dans le cadre de la Force op�rationnelle interarm�es en Afghanistan continuent de jouer un r�le cl� au sein de la mission de la Force internationale d’assistance � la s�curit� dirig�e par l’OTAN qui s’efforce d’am�liorer le contexte de s�curit� en Afghanistan et aide � reb�tir le pays. Nous r�alisons des progr�s – chose impensable il y a seulement quelques ann�es – ce qui t�moigne de la volont� et du courage du peuple afghan, ainsi que de l’engagement du Canada et du reste de la communaut� internationale. Ainsi, les travaux actuels des Forces canadiennes, visant � construire une nouvelle route � deux voies reliant le district de Panjwayi � l’autoroute Un dans le Nord, constitueront un d�veloppement majeur pour la r�gion. Cela permettra aux fermiers de transporter leurs fruits et l�gumes vers de plus gros march�s, aux m�decins des grands centres urbains de visiter des villages o� l’on ne trouve aucun service m�dical et au personnel militaire et policier d’intervenir lorsqu’une crise survient. Nos sapeurs de combat travaillent avec des �quipes de construction locales pour b�tir cette route, tandis que nos soldats s’affairent � les prot�ger. Ce projet ne repr�sente que l’un des nombreux signes des progr�s r�alis�s en Afghanistan qui sont le r�sultat direct de la participation canadienne.

Lorsqu’il s’agit de prot�ger notre pays, les Forces canadiennes se fient au d�vouement et � l’engagement de tous les membres de l’�quipe de la D�fense – les militaires comme les civils. Je suis fier de diriger cette institution vitale. Il me tarde de poursuivre mes travaux avec les Canadiens et les Canadiennes, ainsi que les membres du Parlement et du S�nat afin d’am�liorer encore les Forces et d’apporter un appui constant � nos courageux militaires.

Le Ministre de la D�fense nationale

L’honorable Peter G. MacKay, C.P., d�put�

D�claration de la direction

Je soumets, en vue de son d�p�t au Parlement, le Rapport minist�riel sur le rendement (RMR) 2006–2007 du minist�re de la D�fense nationale.

Le pr�sent document a �t� pr�par� conform�ment aux principes de pr�sentation �nonc�s dans le Guide pour la pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses 2006-2007 : Rapports sur les plans et les priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement.

- Il est conforme aux exigences particuli�res de reddition de comptes d�crites dans les lignes directrices du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor (SCT).

- Il repose sur l’architecture d’activit�s de programmes (AAP), dont t�moigne sa Structure de gestion des ressources et des r�sultats (SGRR).

- Il pr�sente des renseignements logiques, complets, �quilibr�s et fiables.

- Il offre un mod�le de responsabilisation pour les r�sultats atteints avec les ressources et les pouvoirs confi�s � la D�fense.

- Il fait �tat des finances en fonction des donn�es approuv�es qui se trouvent dans les budgets des d�penses et dans les Comptes publics du Canada.

Le Sous-ministre

Robert Fonberg

Section I : Aper�u minist�riel

Raison d’�tre

Les organisations du portefeuille de la D�fense[1] (comprenant les Forces canadiennes sans toutefois s’y limiter) ont pour mission de d�fendre le Canada ainsi que les valeurs et les int�r�ts canadiens tout en contribuant � la paix et � la s�curit� internationales.

En vertu de la politique de d�fense du Canada, les Forces canadiennes ont trois r�les :

- prot�ger la population canadienne au pays et d�fendre notre souverainet�;

- d�fendre l’Am�rique du Nord en collaboration avec les �tats‑Unis;

- contribuer � la paix et � la s�curit� internationales.

Le portefeuille de la D�fense

Le portefeuille de la D�fense est constitu� du minist�re de la D�fense nationale (MDN) et des Forces canadiennes (FC). Les FC, quant � elles, sont form�es de commandements d’arm�e (Commandement maritime, Commandement de la Force terrestre, Commandement a�rien), de commandements

op�rationnels (Commandement Canada, Commandement de la Force exp�ditionnaire du Canada, Commandement – Forces d’op�rations sp�ciales du Canada, Commandement du soutien op�rationnel du Canada) ainsi que d’un commandement fonctionnel (Commandement du personnel militaire). Le portefeuille de la D�fense comprend aussi un groupe d’organisations et d’agences connexes, dont le Centre de la s�curit� des t�l�communications (CST) et Recherche et d�veloppement pour la d�fense Canada (RDDC).

Les FC maintiennent aussi les organisations ci-apr�s indiqu�es.

- Un service de police comprenant la Police militaire et le Service national des enqu�tes sous la supervision technique du Grand pr�v�t des Forces canadiennes

- Un syst�me de justice militaire administr� sous la surveillance du Juge‑avocat g�n�ral.

- Des services d’aum�nerie.

- De vastes r�seaux de communication au Canada et � l’�tranger.

- Des services de lutte contre les incendies.

- Des services m�dicaux et dentaires, les membres des FC �tant exclus � la fois de la Loi canadienne sur la sant� de 1984 et du R�gime de soins de sant� de la fonction publique.

- Des programmes pour les jeunes, plus pr�cis�ment le Programme des cadets du Canada et les Rangers juniors canadiens.

- L’Acad�mie canadienne de la D�fense.

- L’Autorit� des griefs des Forces canadiennes.

- L’Agence de logement des Forces canadiennes.

- L’Agence de soutien du personnel des Forces canadiennes.

La D�fense comprend aussi les organisations ind�pendantes ci‑apr�s nomm�es qui rel�vent directement du ministre de la D�fense nationale.

- Le Cabinet du Juge-avocat g�n�ral.

- Le Bureau de l’Ombudsman de la D�fense nationale et des Forces canadiennes.

- Le Secr�tariat national de recherche et sauvetage.

- Le Bureau du Commissaire du Centre de la s�curit� des t�l�communications.

En vertu de la Loi sur la d�fense nationale, le MDN et les FC sont des entit�s distinctes qui travaillent en �troite collaboration, sous la direction du ministre de la D�fense nationale. Outre la Loi sur la d�fense nationale, le ministre de la D�fense nationale est aussi responsable de l’administration des lois, des r�glements et des ordonnances �num�r�s � l’appendice C. La Loi sur la d�fense nationale pr�voit aussi qu’un sous‑ministre est responsable de la politique, des ressources, de la coordination interminist�rielle ainsi que des relations de d�fense internationales, et elle d�signe le Chef d’�tat‑major de la D�fense, l’officier sup�rieur des FC, comme �tant la personne � … qui doit, sous r�serve des r�glements et sous la direction du Ministre, �tre charg�e du contr�le et de l’administration des Forces canadiennes. �[2]

Le Comit� des griefs des Forces canadiennes et la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire rel�vent du ministre de la D�fense nationale, mais ne font pas partie du minist�re de la D�fense nationale proprement dit. Cette situation hi�rarchique et organisationnelle vise � assurer une obligation de rendre compte tout en maintenant la relation d’autonomie n�cessaire pour �viter les conflits d’int�r�t.

Des domaines particuliers de l’obligation de rendre compte des r�sultats, ainsi que les mesures du rendement connexes au niveau des sous‑ministres adjoints et des chefs d’�tat‑major des arm�es, sont d�crits en d�tail dans le Plan de la D�fense. L’organigramme du Quartier g�n�ral de la D�fense nationale se trouve � la section III.

Principaux partenaires et intervenants

La D�fense travaille avec nombre de partenaires canadiens et internationaux qui l’aident � soutenir sa mission, ses programmes et ses activit�s. La grande envergure du mandat de la D�fense se refl�te dans la complexit� et la diversit� de ses partenaires et intervenants, dont la liste figure � l’appendice B.

Ressources minist�rielles

La D�fense s’est servie de la structure d’AAP pour la premi�re fois pendant toute une ann�e financi�re en 2006–2007. L’on a consacr� des efforts consid�rables � rendre op�rationnelle l’AAP de la D�fense. L’on a apport� des changements, notamment par les mesures suivantes :

- des initiatives didactiques, comme des expos�s � l’intention du personnel du MDN et des FC, y compris les cadres planificateurs des op�rations et les contr�leurs;

- des initiatives de planification, par la structuration de l’information financi�re relative � la planification des activit�s en fonction de la structure d’AAP;

- la supervision des processus, en pr�cisant le centre de co�t originel et les attributions de projet aux sous‑sous‑activit�s d’AAP et en assurant le suivi de tout changement d’attribution ult�rieur au niveau de la direction;

- la gestion des processus, par la d�finition d’un processus de cr�ation de nouveaux centres de co�ts et la pr�cision du processus d’attribution;

- les am�liorations techniques, par le d�veloppement d’un logiciel de soutien � la prise de d�cisions financi�res avec le Groupe des Finances et des Services du minist�re de la D�fense afin d’extraire les donn�es financi�res et d’en faire rapport conform�ment � la structure d’AAP.

Malgr� les progr�s r�alis�s, et compte tenu de la taille et de la complexit� de la D�fense, il y a place � l’am�lioration. Au fur et � mesure que l’AAP viendra � maturit�, la D�fense s’attend � conna�tre de nouveaux probl�mes relativement � l’adaptation des processus de planification et � la cr�ation des comp�tences internes et de la compr�hension externe permettant de mettre en œuvre la politique de SGRR au sein de la D�fense. Gr�ce aux efforts collectifs des principaux intervenants internes et externes, la D�fense est convaincue que les efforts d�ploy�s pour mettre en œuvre l’AAP garantiront que nous faisons rapport des r�sultats et des d�penses et de ce fait, nous faisons preuve de responsabilit� et de transparence � l’�gard de la population canadienne.

Ressources financi�res totales pour l’ann�e financi�re 2006–2007

| (en milliers de $) | D�penses pr�vues 2006–2007 |

Total des autorisations 2006–2007 |

D�penses r�elles 2006–2007 |

|---|---|---|---|

| D�penses minist�rielles | 15 463 816 $ | 15 922 439 $ | 15 682 631 $ |

| D�penses d’immobilisations (comprises dans les d�penses minist�rielles) | 2 499 609 $ | 2 513 788 $ | 2 382 630 $ |

Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et Services du Minist�re)

| Pr�vues 2006–2007 |

R�elles 2006–2007 |

|

|---|---|---|

| Militaires (Force r�guli�re)4 | 63 461 | 63 7791 |

| Civils | 24 169 | 24 4192 |

| Total3 | 87 630 | 88 198 |

Notas :

|

||

Rendement minist�riel

L’efficacit� avec laquelle la D�fense a utilis� ses ressources pour le RMR 2006–2007 a �t� �valu�e par le biais d’un agencement de renseignements sur le rendement/syst�mes des organisations de niveau 1[3] ainsi qu’un cadre de gestion du rendement central constitu� d’un tableau de bord �quilibr� qui �volue au fil du temps. Toutes les organisations de niveau 1 ont recours � un processus de signatures d’autorisation en fonction de leur secteur de responsabilit� lorsqu’elles pr�sentent leurs renseignements respectifs sur le rendement en vue du RMR, lequel fait l’objet d’un examen de l’�tat‑major central afin d’en garantir l’uniformit�. Pendant l’ann�e financi�re 2006–2007, le Minist�re a continu� de veiller � ce que les ressources soient attribu�es en fonction des priorit�s et des besoins actuels. Bien que les op�rations en cours sont demeur�es la premi�re priorit�, les ressources suppl�mentaires rendues disponibles gr�ce � des ajustements de programme ont �t� attribu�es par le biais du processus de gouvernance du Conseil de gestion de programme. En outre, la D�fense a assur� le suivi de ses objectifs minist�riels strat�giques gr�ce au tableau de bord �quilibr� qui est examin� par la haute direction � intervalles r�guliers tout au long de l’ann�e financi�re.

| R�sultat strat�gique : La confiance des Canadiens dans la capacit� pertinente et cr�dible du MND et des FC pour r�pondre aux engagements en mati�re de d�fense et de s�curit� | ||||

| Correspondance avec les r�sultats du gouvernement du Canada : Affaires sociales – Contribue au maintien de collectivit�s s�curitaires et prot�g�es; Affaires internationales – Contribue � un partenariat nord-am�ricain solide et mutuellement b�n�fique. | ||||

|

|

2006–2007 | |||

| �tat du rendement | D�penses pr�vues | D�penses r�elles | ||

| Activit� de programme – Mettre sur pied et maintenir en puissance des forces int�gr�es pertinentes, adapt�es, efficaces et aptes au combat |

Priorit� minist�rielle 1 Transformer et moderniser les FC

|

�tat du rendement

Attentes d�pass�es Nota : Voir les pages 8, 20-21 et 25-32 pour une explication des r�sultats.

Attentes combl�es Nota : Voir les pages 14-17, 20-21 et 32-53 pour une explication des r�sultats. Attentes combl�es* et non combl�es** Nota : Voir les pages 21-23 et 53-60 pour une explication des r�sultats.

Attentes d�pass�es* Nota : Voir la page 21 pour une explication des r�sultats. |

12 561 091 $ | 12 452 034 $ |

| R�sultat strat�gique : Assurer le succ�s des missions � accomplir pour contribuer au maintien de la paix, de la s�curit� et de la stabilit� aux plans national et international | ||||||

| Correspondance avec les r�sultats du gouvernement du Canada : Affaires sociales – Contribue au maintien de collectivit�s s�curitaires et prot�g�es; Affaires internationales – Contribue � un monde s�curitaire et prot�ge gr�ce � la coop�ration internationale et un partenariat nord-am�ricain solide et mutuellement b�n�fique. | ||||||

|

|

2006–2007 | |||||

| �tat du rendement | D�penses pr�vues | D�penses r�elles | ||||

| Activit� de programme – Mener des op�rations |

Priorit� minist�rielle1 Prot�ger la population canadienne gr�ce � l’ex�cution d’op�rations

|

�tat du rendement Attentes d�pass�es Nota : Voir les pages 20 et 60-70 pour une explication des r�sultats figurant au document. Attentes d�pass�es Nota : Voir les pages 19 et 71-77 pour une explication des r�sultats figurant au document. |

1 974 706 $ | 2 355 403 $ | ||

| R�sultat strat�gique : Bonne gouvernance, pr�sence et influence canadiennes dans la communaut� mondiale | ||||||

| Correspondance avec les r�sultats du gouvernement du Canada : Affaires �conomiques – Contribue � une �conomie innovatrice et ax�e sur les connaissances; Affaires sociales – Contribue � une culture et � un patrimoine canadiens dynamiques; Affaires internationales – Contribue � un monde s�curitaire et prot�ge gr�ce � la coop�ration internationale et un partenariat nord-am�ricain solide et mutuellement b�n�fique; Affaires gouvernementales – Contribue dans une moindre mesure � ce r�sultat du Gouvernement du Canada. | ||||||

|

|

2006–2007 | |||||

| �tat du rendement | D�penses pr�vues | D�penses r�elles | ||||

| Activit� de programme – Contribuer au gouvernement, � la soci�t� canadienne et � la communaut� internationale conform�ment aux int�r�ts et aux valeurs du Canada |

Priorit� minist�rielle1 Contribuer � la collectivit� internationale conform�ment aux int�r�ts et aux valeurs du Canada

|

�tat du rendement

Attentes d�pass�es Nota : Voir les pages 21-23 et 77-88 pour une explication des r�sultats figurant au document. Attentes d�pass�es Nota : Voir les pages 21-23, 88-91 et 89-92 pour une explication des r�sultats figurant au document. |

928 019 $ | 875 194 $ | ||

| Nota 1 : Un tableau de concordance montrant la relation entre les priorit�s minist�rielles pour la D�fense et les activit�s de programme se trouve � la page 24. |

||||||

Source : Groupe du Vice-chef d’�tat-major de la D�fense.

R�sum� du rendement global

Pendant l’ann�e financi�re 2006–2007, la D�fense nationale s’est affair�e tr�s activement � s’acquitter de sa mission, soit � D�fendre le Canada ainsi que les valeurs et les int�r�ts canadiens tout en contribuant � la paix et � la s�curit� internationales �. Un r�sum� des r�sultats relatifs � la r�alisation de la mission, en fonction des trois activit�s de programme suit ci-apr�s.

Mettre sur pied et maintenir en puissance des forces int�gr�es pertinentes, adapt�es, efficaces et aptes au combat

Pendant l’ann�e financi�re 2006–2007, la D�fense a pu maintenir la cadence op�rationnelle pour les op�rations planifi�es ainsi que celles d’urgence, et ce � l’�tat de pr�paration appropri�, et mettre sur pied des forces d’appoint pour r�pondre aux besoins inattendus. Dans le cadre de la Transformation des FC, la D�fense a mis sur pied deux forces op�rationnelles

r�gionales – Atlantique et Pacifique – dotant le Canada d’une Marine capable d’effectuer des op�rations � partir des c�tes Est et Ouest ainsi que de l’Arctique. En outre, le noyau des groupes-bataillons de d�fense territoriale a �t� �tabli � l’�chelle du Canada. La Force a�rienne a continu� d’assurer la puissance militaire a�rospatiale

n�cessaire pour prot�ger le Canada et l’Am�rique du Nord et pour les d�ploiements en compagnie des alli�es et des partenaires de la coalition.

La D�fense, par le biais du Commandement – Forces d’op�rations sp�ciales du Canada (COMFOSCAN), a d�velopp� la capacit� de d�ployer rapidement des formations interarm�es, une capacit� d’intervention imm�diate et des forces op�rationnelles propres � des missions qui peuvent agir seules ou � l’appui du COM Canada, du COMFEC ou des forces alli�es.

Les Forces canadiennes ont continuellement maintenu en puissance une force arm�e apte au combat et viable et a fourni quelque 2 500 militaires, dont 300 r�servistes en service de classe C, lors de deux rotations de la Force op�rationnelle interarm�es de l’OTAN dans le sud de l’Afghanistan, pour un total d’environ 5 000 membres des FC.

La capacit� de mettre sur pied et de maintenir en puissance des forces � disponibilit� op�rationnelle �lev�e afin de respecter les engagements en mati�re de d�fense et de s�curit� a exig� de la D�fense non seulement qu’elle cr�e une structure organisationnelle adaptable, mais qu’elle fournisse la capacit� de soutien voulue pour d�velopper et maintenir une �quipe de la D�fense efficace et professionnelle. Ces objectifs ont �t� atteints gr�ce � nombre d’initiatives entreprises afin de recruter et de maintenir en poste des militaires. La D�fense a aussi donn� suite aux recommandations formul�es par le Comit� permanent des comptes publics en la mati�re. Des d�marches de recrutement sont �galement en cours afin de faire correspondre la croissance de l’effectif civil aux priorit�s strat�giques du Minist�re.

La n�cessit� de doter nos troupes des outils dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs missions, de les prot�ger du danger et de les rendre interop�rables avec nos alli�s les plus proches — particuli�rement les �.‑U. et l’alliance de l’Organisation du Trait� de l’Atlantique Nord (OTAN) — a d�fini le besoin d’acquisitions d’immobilisations. Bon nombre de nouveaux projets ont �t� enclench�s ou ont �volu� au cours de l’exercice faisant l’objet du pr�sent rapport, dans le but de moderniser et de transformer les FC. Des renseignements d�taill�s sur ce programme de capacit�s se trouvent � la section II – Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique.

Mener des op�rations

La D�fense a r�pondu aux exigences d’ex�cuter des op�rations efficacement au pays et � l’�tranger en fournissant des forces maritimes, terrestres, a�riennes et d’op�rations sp�ciales qui sont efficientes et professionnelles, soutenues par nombre de partenaires et d’organismes.

La D�fense a men� des op�rations visant � d�tecter, � dissuader, � pr�venir, � �vincer et � vaincre les menaces et les agressions ciblant le Canada et l’Am�rique du Nord tout en maintenant des navires de garde, des a�ronefs � disponibilit� op�rationnelle �lev�e, des unit�s d’intervention imm�diate et deux Centres des op�rations de s�curit� maritime. La D�fense a maintenu une connaissance de la situation constante gr�ce au projet de capacit� de fusion de l’information et du renseignement interarm�es (CFIRI). Celui-ci a fait des progr�s consid�rables pendant l’ann�e financi�re 2006–2007 en ce qui a trait � la d�finition des exigences du commandement et contr�le des FC concernant la fusion des renseignements op�rationnels. Le Centre de la s�curit� des t�l�communications (CST) a aussi fourni aux minist�res cl�s de l’information sur le renseignement �tranger d’origine �lectromagn�tique � l’appui de l’�laboration des politiques gouvernementales et afin de prot�ger les Canadiens en aidant � r�aliser les op�rations et en am�liorant la connaissance de la situation constante des contextes de d�fense, de la s�curit� et des affaires internationales.

Pendant l’ann�e financi�re 2006–2007, nous avons men� de nombreuses op�rations de recherche et sauvetage en collaboration avec d’autres minist�res, dont 1 268 incidents auxquels les FC ont pr�t� main-forte en 2006[4]. Les op�rations des FC ont �galement port� sur l’aide humanitaire et la planification intense pendant les op�rations de secours lors d’inondations et d’incendies de for�t.

La D�fense a contribu� � la souverainet� du Canada dans le Nord en intensifiant les capacit�s de surveillance et d’intervention dans la r�gion, en maintenant une pr�sence sur terre et dans les airs, et en continuant de renforcer la pr�sence maritime des FC.

Les FC ont particip� activement � diverses missions et op�rations internationales pendant l’ann�e financi�re 2006–2007. Les FC se sont engag�es dans 21 missions internationales distinctes allant des op�rations de maintien de la paix en R�publique d�mocratique du Congo, au Soudan, en Sierra Leone, � Chypre, � plusieurs endroits au Moyen-Orient, en Bosnie-Herz�govine aux op�rations maritimes dans des th��tres internationaux et continentaux. La contribution du Canada � la campagne internationale contre le terrorisme en Afghanistan est demeur�e la premi�re priorit� op�rationnelle des Forces canadiennes. Dans le cadre de l’approche pangouvernementale � l’�gard de l’Afghanistan, la D�fense a travaill� en �troite collaboration avec d’autres minist�res partenaires et la mission de la FIAS de l’OTAN afin de faire avancer les objectifs d’ensemble du Canada et de la collectivit� internationale. Il s’agissait par exemple d’aider � asseoir le pouvoir du gouvernement afghan, de d�velopper les structures de s�curit� n�cessaires au maintien de la s�curit� sans l’assistance de forces internationales et de contribuer au d�veloppement d’un milieu stable et s�curitaire o� le d�veloppement durable et la reconstruction peuvent avoir lieu. Les efforts militaires du Canada ont �t� principalement cibl�s vers la province de Kandahar, o� les FC avaient pour responsabilit� de perturber les sanctuaires, les lignes de communication et l’efficacit� du leadership des talibans. Les efforts canadiens ont consid�rablement diminu� la menace contre la ville de Kandahar. Ils ont ramen� le commerce et la collectivit� revigor�s dans les districts de Panjwayi et de Zhari, ont aid� � la r�installation de d�plac�s � l’interne, ont am�lior� le r�seau routier et facilit� un certain nombre de projets du MAECI et de l’ACDI au sud. Les �quipes de liaison et de mentorat op�rationnelles ont connu beaucoup de succ�s, comme en t�moigne l’int�gration rapide du premier bataillon de l’Arm�e nationale afghane au sein des op�rations de s�curit� de la FIAS.

Contribuer au gouvernement, � la soci�t� canadienne et � la communaut� internationale conform�ment aux int�r�ts et aux valeurs du Canada

La D�fense a donn� des conseils au gouvernement du Canada pour un vaste �ventail que questions de d�fense et de s�curit�; elle a exploit� des possibilit�s d’am�liorer et de former des partenariats strat�giques avec divers minist�res et alli�s internationaux; elle a renforc� la relation de d�fense du Canada avec les �tats-Unis, dont le renouvellement � perp�tuit� de l’Accord du NORAD,

et contribu� � la communaut� acad�mique canadienne en participant au Forum sur la s�curit� et la d�fense. La D�fense a �galement continu� de contribuer � la soci�t� canadienne gr�ce � son programme de recherche et d�veloppement et en �tant l’un des principaux employeurs du pays. En outre, la D�fense a contribu� � la soci�t� canadienne gr�ce aux b�n�fices industriels r�gionaux d�coulant

d’une grande vari�t� de projets d’approvisionnement et d’autres investissements. Pendant l’ann�e financi�re 2006–2007, le MDN et les FC ont aussi apport� une contribution consid�rable � la s�curit� mondiale, particuli�rement en Afghanistan, qui est la premi�re priorit� des op�rations de d�ploiement des FC.

Influences sur le rendement minist�riel

Un certain nombre de facteurs internes et externes ont influ� sur le rendement de la D�fense pendant l’ann�e financi�re 2006–2007.

Contexte de s�curit� international

En 2006–2007, le contexte de s�curit� international est demeur� complexe et impr�visible. Si l’�ventualit� de grandes guerres entre �tats est rest�e faible, il n’en reste pas moins que la collectivit� internationale se devait de surveiller les points chauds r�gionaux au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud et en Asie de l’Est, et d’intervenir. Les �tats

d�faillants et en d�route ont continu� d’alimenter l’instabilit� r�gionale. M�me si des op�rations antiterroristes ont perturb� le leadership d’al‑Qa�da, le terrorisme international s’est mut� en un mouvement mondial de groupes d’individus islamistes militants, et il demeurera une menace s�rieuse pour de nombreuses ann�es � venir. Les organisations terroristes

continuent de recruter de nouveaux membres, et la radicalisation d’extr�mistes nationaux est une menace de plus en plus dangereuse. La possibilit� que des terroristes obtiennent et utilisent des armes de destruction massive demeure aussi une grande source de pr�occupation sur le plan de la s�curit�. Le contexte de s�curit� international a aussi �t� touch� par les tensions suscit�es par les

programmes nucl�aires en Cor�e du Nord et en Iran.

Conditions socio-politico-�conomiques changeantes au pays et � l’�tranger

Tout au long de l’ann�e financi�re 2006–2007, l’�conomie mondiale a continu� de cro�tre, particuli�rement dans les pays en voie de d�veloppement. Nombre de pays ont connu une demande croissance pour des produits comme le p�trole et l’essence, ce qui a fait monter les prix. La mont�e en fl�che des prix de l’�nergie a fait augmenter les co�ts d’exploitation

d’organisations partout dans le monde, y compris chez les forces arm�es, tout en apportant des profits inattendus pour les �tats fournisseurs. Des tensions ethniques et religieuses ont continu� de miner bien des �tats.

Facteurs internes

Parmi les facteurs internes importants, notons : l’argent neuf allou� � la D�fense dans le Budget 2006; des initiatives gouvernementales pour am�liorer l’efficacit� bureaucratique; la poursuite des d�marches de transformation et de modernisation des FC; diverses �valuations et recommandations de comit�s du Parlement et de la V�rificatrice g�n�rale.

Le budget de la D�fense

Le Budget 2006 a augment� les allocations � la D�fense de 5,3 milliards de dollars sur 5 ans. Le Plan budg�taire connexe comportait plusieurs initiatives propres au MDN et aux FC, notamment : l’am�lioration de l’infrastructure et du logement dans les bases; l’acquisition de l’�quipement voulu pour soutenir des forces maritimes, terrestres et a�riennes

polyvalentes et aptes au combat; l’augmentation de la capacit� des FC � prot�ger la souverainet� et la s�curit� du Canada dans l’Arctique; le d�but de l’�tablissement de groupes-bataillons territoriaux de r�servistes pour la d�fense du pays. Le Budget 2007, qui a aussi �t� d�pos� pendant la p�riode faisant l’objet du pr�sent rapport, a confirm� les investissements de

la D�fense annonc�s dans le Budget 2006 et transf�r� 175 millions de dollars du plan de d�penses 2009‑2010 � celui de 2007–2008 afin d’acc�l�rer la mise en œuvre de la strat�gie de d�fense Le Canada d’abord.

| Allocations de fonds � la D�fense dans le Budget 2006 et le Budget 2007 (en millions de $) | ||

| 2006–2007 | 2007–2008 | |

| Budget 2006 | ||

| Le Canada d’abord | 400 | 725 |

| Mus�e comm�moratif de l’ARC | 1 | 0 |

| Allocation du Budget 2006 | 401 | 725 |

| Budget 2007 | ||

| Le Canada d’abord | 0 | 175 |

| Total des allocations du Budget 2006 et du Budget 2007 | 401 $ | 900 $ |

Source : Groupe du Vice-chef d’�tat-major de la D�fense

Le financement du Budget 2006 pour l’ann�e financi�re 2006–2007 a �t� allou� comme suit :

- augmentation des budgets de fonctionnement pour l’instruction et la disponibilit� op�rationnelle, y compris le financement pour des priorit�s comme le carburant et les services publics, ainsi que l’entretien et la r�paration des infrastructures;

- augmentation du soutien aux op�rations en Afghanistan, la majorit� du montant �tant consacr�e aux pi�ces de rechange, aux r�parations et � d’autres activit�s cruciales d’approvisionnement;

- correction des p�nuries en fournitures essentielles et en services de r�paration dans tous les domaines des FC. Ce financement a aid� le MDN � atteindre ses cibles de disponibilit� pour certaines flottes essentielles et � prolonger la viabilit� des capacit�s existantes;

- couverture du lancement des travaux li�s aux initiatives de Le Canada d’abord pour la d�fense et l’affirmation de la souverainet� de l’Arctique, l’�tablissement de bataillons de d�fense territoriale et d’autres projets de Le Canada d’abord, comme l’acquisition de l’a�ronef C-17.

Le contr�le budg�taire de ces projets est r�alis� gr�ce � l’utilisation d’un plafond des d�penses. Le plafond des d�penses annuel repose sur les d�penses en comptabilit� d’exercice plut�t que sur les d�caissements.

Les projets d’immobilisations financ�s avec les ressources du Budget 2005 et du Budget 2006 sont achet�es au moyen des � fonds d’investissement �. Les d�penses des � fonds d’investissement � sont des d�caissements et non des d�penses en comptabilit� d’exercice. Par cons�quent, les d�penses de � fonds d’investissement� ne comptent pas au titre du plafond des d�penses annuel du Minist�re. Au contraire, l’imputation au plafond des d�penses est une charge d’amortissement.

Conform�ment � cette approche � deux volets (modifi�e et en comptabilit� d’exercice) � l’�gard du contr�le fiscal et des rapports, le pr�sent Rapport minist�riel sur le rendement organisera l’information sur les d�penses pr�vues et r�elles pour l’ann�e financi�re 2006–2007 en deux tableaux distincts qui se trouvent � la section III. Le tableau 1a – Comparaison des d�penses pr�vues et r�elles (y compris les �quivalents temps plein) et le tableau 1b – Comparaison des d�penses pr�vues et r�elles (cr�dits et comptabilit� d’exercice).

La gestion du financement budg�taire (d�penses en comptabilit� d’exercice) pour de nouveaux projets d’immobilisations et d’infrastructure financ�s dans les budgets 2005 et 2006 ont continu� d’�voluer gr�ce � l’analyse des le�ons retenues lors de l’ex�cution des projets.

Des consultations interminist�rielles et des groupes de travail avec des membres du personnel du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor et du minist�re des Finances ont permis de poursuivre l’�laboration de lignes directrices sur la production de rapports et la gouvernance associ�es au financement budg�taire.

Effets des initiatives d’efficience gouvernementale sur la soutenabilit�

Deux importants programmes de rationalisation du gouvernement du Canada ont continu� de r�duire l’augmentation nette r�elle du financement de la D�fense. Plus particuli�rement, les initiatives du Comit� d’examen des d�penses (CED) et de la R�forme du syst�me des acquisitions (RSA) ont r�duit les allocations totales d�s l’ann�e financi�re 2005–2006 et continueront de le

faire pendant plusieurs ann�es. La mise en oeuvre de ces programmes a �t� un d�fit, et le MDN g�re maintenant l'impact. sur la soutenabilit� op�rationnelle des syst�mes en place car les fonds affect�s � l’expansion et aux nouveaux �quipements �taient destin�s � des activit�s et � des mat�riels bien pr�cis. Pour l’ann�e financi�re 2006–2007, le r�sultat net a �t� une

r�duction de 23 p. 100 des augmentations pr�vues au financement de la soutenabilit� g�n�rale.

Le tableau qui suit r�sume les effets nets des hausses des cr�dits de soutenabilit� dans le Budget 2005 et le Budget 2006, puis de l’application des r�ductions pr�vues par le CED et la RSA � la D�fense.

| Effets de CED et de la RSA sur le financement de la soutenabilit� op�rationnelle dans le budget 2005 et le Budget 2006 (en millions de $) | |

| 2006–2007 | |

| Budget 2005 Soutenabilit� op�rationnelle |

500 |

| Budget 2006 Soutenabilit� op�rationnelle (propos� pour l’ann�e financi�re 2007–2008 et au-del�) |

148 |

| Moins R�ductions de la D�fense exig�es par le CED et la RSA |

(150) |

| Cr�dits nets affect�s � la soutenabilit� | 498 $ |

Source : Groupe du Vice-chef d’�tat-major de la D�fense

Examen de la gestion des d�penses

La D�fense s’est conform�e enti�rement aux demandes du CED. Elle devait r�duire ses d�penses de 203 millions de dollars en tout; or, il ne lui reste qu’� allouer 20 millions aux sous-ministres adjoints et aux chefs d’�tats-majors d’arm�e appropri�s pour atteindre l’objectif. Le sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) est responsable de la

r�duction finale de 20 millions, laquelle a �t� pr�cis�ment imput�e � la cat�gorie � Impartition du soutien des infrastructures TI �, et les r�ductions progressives doivent commencer � l’ann�e financi�re 2007–2008. Toutes les autres r�ductions pr�vues par le CED �taient incluses dans les affectations pr�vues jusqu’� et y compris les r�ductions de base de

l’ann�e financi�re 2009‑2010. L’attribution � venir de la r�duction finale de 20 millions (valeur � l’�tat stable en date de l’AF 2009‑2010) constituera la derni�re compression du CED.

Expansion des Forces canadiennes

Dans le budget f�d�ral de 2006, le gouvernement du Canada a annonc� son intention d’augmenter l’effectif des Forces canadiennes de 13 000 membres de la Force r�guli�re et de 10 000 r�servistes. Cela voudrait dire qu’� l’�tat final, on compterait un effectif r�mun�r� de 75 000 membres de la Force r�guli�re et de 35 000 membres de la Premi�re

r�serve.

Le plan initial de la premi�re �tape consistait � faire passer l’effectif r�mun�r� de la Force r�guli�re � 70 000 membres et de la R�serve � 30 000 membres en cinq ans. Or, apr�s une analyse d�taill�e des ressources n�cessaires pour financer toutes les initiatives de la D�fense annonc�es dans le cadre du Budget 2006, le soutien des engagements op�rationnels en Afghanistan, la pr�paration en vue des Jeux olympiques de 2010 et l’appui � la transformation des FC, l’expansion a �t� revue � un effectif r�mun�r� de 68 000 membres de la Force r�guli�re et de 26 000 membres de la Premi�re r�serve d’ici l’ann�e financi�re 2011–2012, ajoutant par le fait m�me une ann�e au programme.

Force r�guli�re

La cible autoris�e de 68 000 militaires prend ses assises sur un taux d’attrition du personnel d’environ 6,1 p. 100. Comme les FC doivent fonctionner � effectif maximal de 68 000 membres, tous grades confondus, toute augmentation soutenue dans le taux d’attrition exigera une augmentation des entr�es dans la cat�gorie de l’instruction, ce qui

entra�nerait une diminution de l’effectif viable.

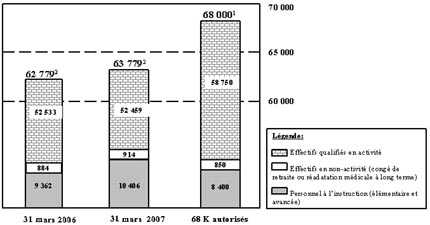

FIGURE 1 : EXPANSION DE LA FORCE R�GULI�RE 2006-2007 - RAPPORT ANNUEL SUR L'EFFECTIF

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Notas :

|

Source : Rapports mensuelsdu DSGPM/SMA(GI)/ (Nota : la date de saisie des donn�es peut entra�ner une l�g�re variation par rapport aux donn�es de l’APARM/CPM).

La plupart des nouvelles recrues sont int�gr�es au syst�me d’instruction. Compte tenu du programme d’enr�lement et du groupe professionnel militaire, elles devraient �tre pleinement employables d’ici deux � cinq ans.

M�me si l’on a d�pass� les objectifs de recrutement pour l’ann�e financi�re 2006–2007, l’attrition a d�pass� les projections et, par cons�quent, l’effectif des FC n’a pas augment� comme pr�vu. En r�sum�, 37 des 83 groupes professionnels cibl�s ont connu une croissance, six sont demeur�s stables, tandis que 40 ont perdu plus de personnel qu’ils en ont recrut�. Pour soutenir la Force op�rationnelle interarm�es en Afghanistan, les FC ont recrut� d’avance pour les ann�es � venir pour les groupes des armes de combat de l’Arm�e de terre, particuli�rement dans les groupes de l’infanterie et du Corps blind�. En cons�quence, ces deux groupes �taient responsables d’une large proportion de la croissance globale nette. Les d�marches de maintien en poste et de recrutement ont connu des progr�s encourageants en ce qui concerne les GPM des m�decins militaires, des techniciens m�dicaux, des officiers du g�nie �lectrique et m�canique et des sapeurs de combat, dont tous avaient �t� d�sign�s comme � sous-dot�s �. Si l’attrition se maintient aux rythmes �lev�s connus durant l’ann�e financi�re 2006–2007, cela restreindra d’autant la capacit� des FC � atteindre leurs objectifs annuels relatifs � l’effectif moyen r�mun�r�.

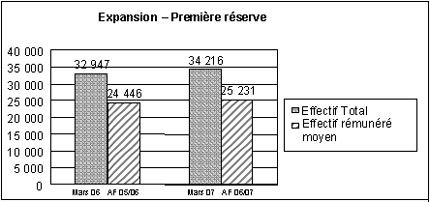

Force de r�serve

La figure 2 compare l’effectif total et l’effectif r�mun�r� au sein de la R�serve, et elle montre la croissance atteinte au cours de l’ann�e financi�re 2006–2007. Pour satisfaire aux exigences de l’expansion des FC, les cibles fix�es dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006–2007 ont �t� revues, et le nouvel objectif provisoire de la R�serve est un

effectif r�mun�r� de 26 000 membres d’ici le 31 mars 2008. Le soutien de la Force op�rationnelle interarm�es en Afghanistan exige une augmentation du nombre de r�servistes employ�s sous contrat de service de classe C pendant la p�riode faisant l’objet du rapport. La majeure partie de la croissance de l’effectif total a eu lieu au sein de la R�serve de

l’Arm�e de terre.

FIGURE 2 : ANN�E FINANCI�RE 2006-2007 - EXPANSION DE LA R�SERVE - RAPPORT ANNUEL SUR L'EFFECTIF

Notas

|

Source : Registres mensuels du Syst�me de la solde r�vis� de la R�serve (SSRR) du SMA (Fin SM) en date d’avril 2007.

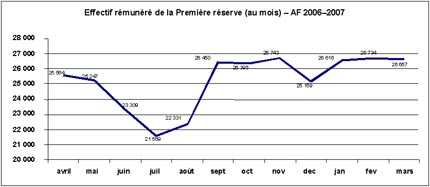

FIGURE 3 : EFFECTIF R�MUN�R� DE LA PREMI�RE R�SERVE (AU MOIS) - AF 2006-2007

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Notas

|

Source: Rapport du SSRR par le DFECS/SMA (Fin SM), le 1er avril 2007

V�rifications, �valuations et recommandations des comit�s parlementaires

Pendant la p�riode faisant l’objet du rapport, trois chapitres des rapports du Bureau de la V�rificatrice g�n�rale du Canada qui comportaient des recommandations visant le MDN et les FC ont �t� pr�sent�s au Parlement. La mise en œuvre de la r�ponse � la V�rificatrice g�n�rale am�lioreront l’efficience et l’efficacit� en permettant � la D�fense de recruter, maintenir en

poste, former et d�placer les membres des FC. Des d�tails suppl�mentaires se trouvent � la section II, sous � Comit� permanent des comptes publics � et au tableau 13 de la section III.

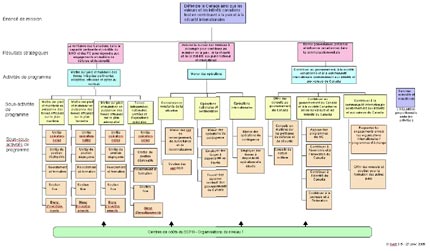

Minist�re de la D�fense nationale – Architecture d’activit�s de programme (AAP)

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Lien avec les secteurs de r�sultat du gouvernement du Canada

La D�fense contribue activement aux quatre orientations du gouvernement du Canada. Le tableau ci-dessous montre les r�sultats strat�giques de la D�fense qui contribuent aux divers r�sultats du gouvernement du Canada. De plus amples d�tails sur les contributions de la D�fense se trouvent dans la publication Le rendement du Canada et dans ce rapport.

| R�sultats strat�giques du gouvernement du Canada | R�sultats strat�giques de la D�fense | ||

|---|---|---|---|

| L�gende ■ = Contribution principale ◘ = Contribution secondaire |

La confiance des Canadiens dans la capacit� pertinente et cr�dible du MND et des FC pour r�pondre aux engagements en mati�re de de d�fense et de s�curit�. | Assurer le succ�s des missions � accomplir pour contribuer au maintien de la paix, de la s�curit� et de la stabilit� aux plans national et international. | Bonne gouvernance, pr�sence et influence canadiennes dans la communaut� mondiale. |

| Affaires �conomiques | |||

| S�curit� du revenu et emploi pour les Canadiens | ◘ | ||

| �conomie ax�e sur l’innovation et le savoir | ◘ | ■ | |

| Environnement propre et sain | ◘ | ||

| Affaires sociales | |||

| Canadiens en sant� | ◘ | ||

| Collectivit�s s�curitaires et s�curis�es | ■ | ■ | ◘ |

| Soci�t� diversifi�e qui favorise la dualit� linguistique et l’inclusion sociale | ◘ | ◘ | |

| Culture et patrimoines canadiens dynamiques | ■ | ||

| Affaires internationales | |||

| Monde s�curitaire et s�curis� gr�ce � la coop�ration internationale | ◘ | ■ | ■ |

| R�duction de la pauvret� dans le monde gr�ce au d�veloppement durable | ◘ | ||

| Partenariat nord-am�ricain fort et mutuellement avantageux | ■ | ■ | ■ |

| Canada prosp�re gr�ce au commerce mondial | ◘ | ||

| Affaires gouvernementales | ◘ | ||

Source : Groupe du Vice-chef d’�tat-major de la D�fense

Priorit�s minist�rielles

Au cours de l’ann�e financi�re 2006–2007, la D�fense a �tabli des priorit�s pour orienter ses initiatives en r�ponse au programme du gouvernement. Les quatre priorit�s correspondent aux activit�s de programme et donnent le ton des enjeux de la transformation avec lesquels le Minist�re aura � composer.

Prot�ger les Canadiens gr�ce � l’ex�cution d’op�rations

Les FC se sont acquitt�es de leur mandat d’ex�cuter des op�rations � l’�tranger, particuli�rement en Afghanistan. Bien que des efforts consid�rables aient �t� consacr�s � l’ex�cution de cet engagement majeur � un rythme op�rationnel constamment �lev�, la Force terrestre a maintenu la capacit� de r�agir efficacement � toute situation au pays qui exige une intervention militaire.

En raison de l’importante augmentation du rapport entre les soldats et les marins/aviateurs au sein de la Force op�rationnelle interarm�es en Afghanistan, l’Arm�e de terre est moins capable de maintenir l’�quilibre des priorit�s entre les op�rations, les initiatives de la Transformation des FC et les activit�s de soutien. Cependant, tout au long de la p�riode faisant

l’objet du rapport, des formations de la Force a�rienne et de la Marine ont continu� d’effectuer des patrouilles de souverainet� et de maintenir des unit�s pr�tes � la d�fense continentale.

La D�fense est pleinement engag�e envers l’approche pangouvernementale aux op�rations de d�ploiement. Il existe des proc�dures officielles pour coordonner la plupart des questions interminist�rielles. La D�fense a �galement fait des progr�s en ce qui concerne la simplification de la coordination avec ses partenaires dans des domaines comme l’�vacuation des non‑combattants et l’aide aux sinistr�s. Ceci �tant dit, certains ententes interminist�rielles demeurent ponctuelles. L’on proc�de � l’�laboration d’un document d’�tat-major d�crivant le cadre strat�gique de l’engagement du MDN et des FC avec d’autres minist�res afin de renforcer la coop�ration et la coordination.

Les FC poursuivent leur engagement actif aupr�s des alli�s du Canada par l’entremise d’organisations bilat�rales et multilat�rales comme l’OTAN, l’ONU et le NORAD.

Transformer et moderniser les FC

La Transformation des FC se d�roule comme pr�vu. Compte tenu de la forte cadence op�rationnelle, la grande priorit� que le Minist�re accorde � la Transformation a pouss� les commandants et les �tats-majors � proc�der � des changements fondamentaux aux concepts, aux pratiques, � la structure et, finalement, � la culture. Les deux principaux commandements employeurs de la force — le COM

Canada et le COMFEC — se concentrent respectivement sur les principales op�rations au pays et � l’�tranger. Ils emploient quotidiennement davantage d’�quipes int�gr�es de membres de la Force r�guli�re, de la R�serve et du personnel civil de tous les groupes professionnels et de toutes les arm�es au sein de la m�me mission; et ils interviennent plus rapidement aux

nouvelles menaces et en cas de catastrophes naturelles.

Les actions simultan�es des FC afin de maintenir une vaste mission en Afghanistan, aider aux missions d’�vacuation du MAECI au Liban � l’�t� 2006, et soutenir les am�liorations de S�curit� publique Canada � la s�curit� des approches maritimes du Canada sont des r�sultats visibles de la Transformation.

Le COMFOSCAN a d�velopp� la capacit� de d�ployer rapidement des formations interarm�es, une capacit� d’intervention imm�diate et la capacit� de d�ployer des forces op�rationnelles propres � une mission, � la demande du Chef d’�tat‑major de la D�fense. Ces forces peuvent agir seules ou � l’appui du Commandement Canada, du COMFEC et des forces alli�es.

Pendant la p�riode faisant l’objet du rapport, le Commandement du soutien op�rationnel du Canada (COMSOCAN) a am�lior� les capacit�s de soutien op�rationnel des FC en mettant sur pied des groupes de soutien du g�nie et des unit�s de soutien de la Police militaire dans le cadre d’op�rations de d�ploiement.

Bien que le processus de d�veloppement des forces int�gr�es soit en cours, il y a des indications � l’effet que le processus diminuera les redondances au niveau du d�veloppement, cr�era une plus grande interop�rabilit� des composantes des FC et augmentera la soutenabilit� des forces d�ploy�es. La Force de r�serve a r�ussi � �laborer un plan permettant de mieux faire concorder des efforts et les capacit�s de ses membres aux FC int�gr�es. Ce nouveau concept d’emploi et de service devrait commencer � prouver sa valeur au cours de l’ann�e � venir.

Groupes-bataillons de la D�fense

Dans le cadre de l’expansion globale des FC d�crite dans le Budget 2006, l’on devait cr�er quatre nouveaux groupes-bataillons d’intervention rapide. L’on proc�de actuellement � une analyse de la faisabilit� de l’�tablissement de ces groupes. Les travaux pr�liminaires ont commenc� dans des sites d�sign�s � l’�chelle du Canada afin d’am�liorer la

capacit� des FC � soutenir les premiers intervenants locaux lors de crises nationales gr�ce � l’�tablissement de groupes-bataillons de d�fense territoriale. La cr�ation de ces groupes a �galement �t� mentionn�e dans le Budget 2006.

Planification fond�e sur les capacit�s

Bien que l’on ait fait des progr�s mesurables en vue de l’institutionnalisation de la planification fond�e sur les capacit�s, l’atteinte de cet objectif exige plusieurs autres ann�es de travail. Il faudra �laborer les sc�narios d’emploi de la force pour lesquels les structures de la force seront d�finies, et le MDN devrait terminer l’�valuation des documents sur le

contexte de s�curit� de l’avenir et sur le concept d’op�ration strat�gique au cours de la prochaine p�riode de planification.

Favoriser l’excellence en gestion au sein de l’institution de la D�fense

Planification de l’investissement strat�gique

Le travail du Chef – D�veloppement des forces lors de la production des directives et de l’orientation strat�giques � long terme du Minist�re, gr�ce � la planification fond�e sur les capacit�s et l’�laboration de sc�narios, a am�lior� l’�laboration de l’investissement strat�gique au sein du Minist�re. Par cons�quent, le chef de programme a enclench� des

activit�s qui permettront de revoir le Plan de la D�fense actuel pour en faire plan d’investissement de niveau strat�gique d�cennal. Ce concept a �t� �labor� dans le but de mieux �tablir le lien entre les besoins � court terme et la gestion des ressources de d�fense en vue des objectifs � long terme du d�veloppement de nouvelles capacit�s, y compris le dessaisissement ou le r�investissement

dans les capacit�s actuelles. Plus particuli�rement, deux des principaux points de d�veloppement du nouveau plan d’investissement ont �t� la gestion et l’allocation des ressources de la comptabilit� d’exercice et la priorit� des ressources n�cessaires au soutien des capacit�s pendant tout leur cycle de vie.

Les travaux de d�veloppement du plan d’investissement ont donn� lieu � un cadre am�lior� pour les prises de d�cision au niveau sup�rieur. Les activit�s de programme associ�es � l’�laboration du plan ont permis aux d�cideurs minist�riels principaux de mieux �tudier l’abordabilit� et la faisabilit� des principales d�cisions de programme et de mieux quantifier les compromis ou les r�investissements exig�s pour les principales initiatives.

Modernisation de la fonction de contr�leur

En juin 2004, le Sous-ministre a publi� une directive portant sur le renforcement de la responsabilisation et de la fonction de contr�leur qui a donn� aux gestionnaires et aux chefs de tous les �chelons des instructions et des consignes claires sur les pratiques de gestion et les contr�les, l’intendance des ressources, la probit� et les responsabilit�s fiduciaires. Depuis, � tous les mois

de novembre, les contr�leurs de tous les groupes et commandements du Quartier g�n�ral de la D�fense nationale donnent une mise � jour sur la mise en œuvre de la directive au sein de leur organisation. Novembre 2006 marquait la derni�re mise � jour officielle, mais la supervision officieuse se poursuivra.

Loi sur la modernisation de la fonction publique

� la fin de 2005, la derni�re loi li�e � la Loi sur la modernisation de la fonction publique, soit la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), est entr�e en vigueur. La LEFP a port� des changements radicaux au recrutement civil et � la dotation afin de faciliter le renouvellement de l’effectif et, m�me si la D�fense a r�ussi � mettre en

œuvre plusieurs de ces changements, le v�ritable enjeu consiste � changer suffisamment la culture de la D�fense pour en arriver � une pleine int�gration. Pour la majeure partie de l’ann�e financi�re 2006–2007, les efforts de la D�fense pour mettre en œuvre la LEFP se sont concentr� sur l’�ducation du personnel des ressources humaines � tous les �chelons.

R�forme des modes d’approvisionnement

La R�forme des modes d’approvisionnement de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a signal� que la D�fense pourrait �conomiser de 12 � 15 p. 100 en approvisionnement non sp�cialis�, ce qui lib�rerait des fonds pour d’autres priorit�s du gouvernement. Le tableau qui suit illustre les montants pouvant �tre � r�colt�s � de la D�fense.

| R�DUCTION DU FINANCEMENT DE LA D�FENSE AU TITRE DE LA RSA (EN MILLIONS $) | ||

|---|---|---|

| 2005–2006 | 2006–2007 | |

| R�duction des allocations de la D�fense | (19,7) | (62,3) |

| Nota : Les r�ductions de programmes pour les ann�es ult�rieurs n’ont pas �t� d�termin�es. | ||

Source : Groupe du Vice-chef d’�tat-major de la D�fense

Jusqu’� maintenant, les �quipes des biens et services de la R�forme des modes d’approvisionnement n’ont pas pu r�aliser les �conomies pr�vues. Ce fait a �t� reconnu et partiellement corrig� par la r�duction annuelle de la cible attribu�e � la D�fense pour l’ann�e financi�re 2006–2007, passant de 86,2 � 62,3 millions de dollars.

Contribuer � la collectivit� internationale conform�ment aux int�r�ts et aux valeurs du Canada

La D�fense a continu� d’�tre un instrument cl� de la politique gouvernementale, r�pondant aux besoins imm�diats du Canada en mati�re de s�curit� et fa�onnant un contexte international qui refl�te les valeurs et les int�r�ts du Canada.

Pendant la p�riode faisant l’objet du rapport, le MDN et les FC ont travaill� en �troite collaboration avec leurs homologues des �tats-Unis afin d’assurer la d�fense de l’Am�rique du Nord. Au sein des Am�riques, le Canada a continu� de promouvoir la s�curit� de l’h�misph�re en participant � la Conf�rence des ministres de la D�fense des Am�riques, � la Commission interam�ricaine de d�fense et aux d�marches combin�es contre le trafic de stup�fiants dans la r�gion des Cara�bes et sur la c�te du Pacifique. � l’�tranger, des membres des FC ont servi dans le cadre d’op�rations avec l’ONU, l’OTAN et diverses coalitions form�es dans le but de r�tablir la s�curit� dans des lieux aussi diff�rents que l’Afghanistan, la Bosnie-Herz�govine, le Soudan et le Moyen-Orient.

Lien entre les priorit�s minist�rielles pour la D�fense et les activit�s de programme

Le tableau de concordance suivant a �t� �labor� afin d’illustrer la relation entre les priorit�s et les activit�s de programme de la D�fense. Ce lien garantit que des mesures de rendement de haut niveau et des informations sur les ressources aux fins des priorit�s de programme et des initiatives connexes font l’objet de rapports par le biais des activit�s de programme.

| Activit�s de programme | ||||

| Priorit�s minist�rielles 2006–2007 Legende : O = En cours N = Nouvelle n = Primaire ◘ = Secondaire |

Mettre sur pied et maintenir en puissance des forces int�gr�es | Mener des op�rations | Contribuer au gouvernement, � la soci�t� canadienne et � la communaut� internationale | Type de priorit� |

| Prot�ger les Canadiens gr�ce � l’ex�cution des op�rations | ||||

|

n | ◘ | O | |

|

n | ◘ | O | |

| Transformer et moderniser les FC | ||||

|

n | ◘ | ◘ | N |

|

n | N | ||

| Favoriser l’excellence en gestion au sein de l’institution de la D�fense | ||||

|

n | N | ||

|

n | ◘ | N | |

| Contribuer � la collectivit� internationale conform�ment aux int�r�ts et aux valeurs du Canada | ||||

|

◘ | n | O | |

|

◘ | n | O | |